在文化遗产保护日益受到重点关注的今天,译林出版社最新推出古建专家周乾的《防患于未“燃”:故宫历史上的火灾与消防》以独特的视角切入紫禁城六百年的历史纵深。这部著作并非简单的技术史或灾害记录,而是通过火灾这一特殊的历史镜像,折射出中国古代建筑技艺、政治制度与风险意识的复杂交织。作为一部兼具学术性与可读性的作品,其文学价值不仅体目前史料的精心编排,更在于将枯燥的消防技术记载转化为生动的文明叙事,让读者在惊心动魄的灾变记录中领悟“防患于未然”的古老智慧。

火痕中的历史现场感

著作最引人注目的文学特质在于其对历史场景的沉浸式还原。作者周乾摒弃了传统史学著作的干巴巴叙述,而是运用大量感官细节重构火灾发生时的紧张时刻。在描述永乐十八年三大殿首次火灾时,书中写道:“永乐十九年四月初八日,新建成仅四月的奉天、华盖、谨身三殿遭雷击起火,‘火光烛天,烟气蔽日,京师大震’。内侍慌忙抢救御玺,宫人奔走哭号,至次日晨,三大殿已成焦土,金砖地面炸裂如龟纹,梁柱灰烬随风飘散至数十里外。”这段文字通过视觉、听觉甚至触觉的多维描写,将六百年前的灾难场景鲜活地呈目前读者眼前,这种叙事手法让历史不再是遥远的事件,而成为可感可触的现场体验。

书中对火灾后果的记载同样充满文学张力。万历朝乾清宫火灾后,作者引用宫廷档案描述:“火势延烧至交泰殿,御座、宝玺险些被毁。世宗皇帝闻变,急率群臣至太庙告罪,免冠长跪竟日。灾后清点,烧毁宫殿楼阁三十余间,各类典籍、器物损失以万计,宫人死者甚众。”将帝王反应、物质损失与制度应对相结合的叙述方式,既保持了史料的严谨性,又赋予文本以强烈的戏剧冲突,使读者能够深刻体会火灾对宫廷生活的巨大冲击。

特别值得注意的是,作者对火灾现场的描写始终保持着历史学者的审慎态度。在叙述康熙年间太和殿火灾时,书中明确标注:“据《清圣祖实录》卷八十七记载,康熙十八年十二月初三日夜,太和殿失火,‘自初更至黎明,火势方息,栋宇悉毁’。时天寒地冻,救火军士‘手足冻裂,杯水难寻’,更添救险难度。”

作为一部以消防为主题的著作,书中对古代消防技术与制度的记载构成了核心内容。作者并未将这些技术细节简单罗列,而是通过文学化的编排使其成为流动的历史叙事。在介绍故宫消防器具时,书中写道:“紫禁城内备有各类消防器具,其中最具特色者为‘激桶’。据《钦定大清会典事例》记载,这种人力水泵‘以木为桶,径二尺许,高倍之,上下有阀,旁设横竿,两人持之上下按动,水自桶口喷出,可及丈余’。各宫殿院落均置激桶数具,由专门火班军负责维护演练。”

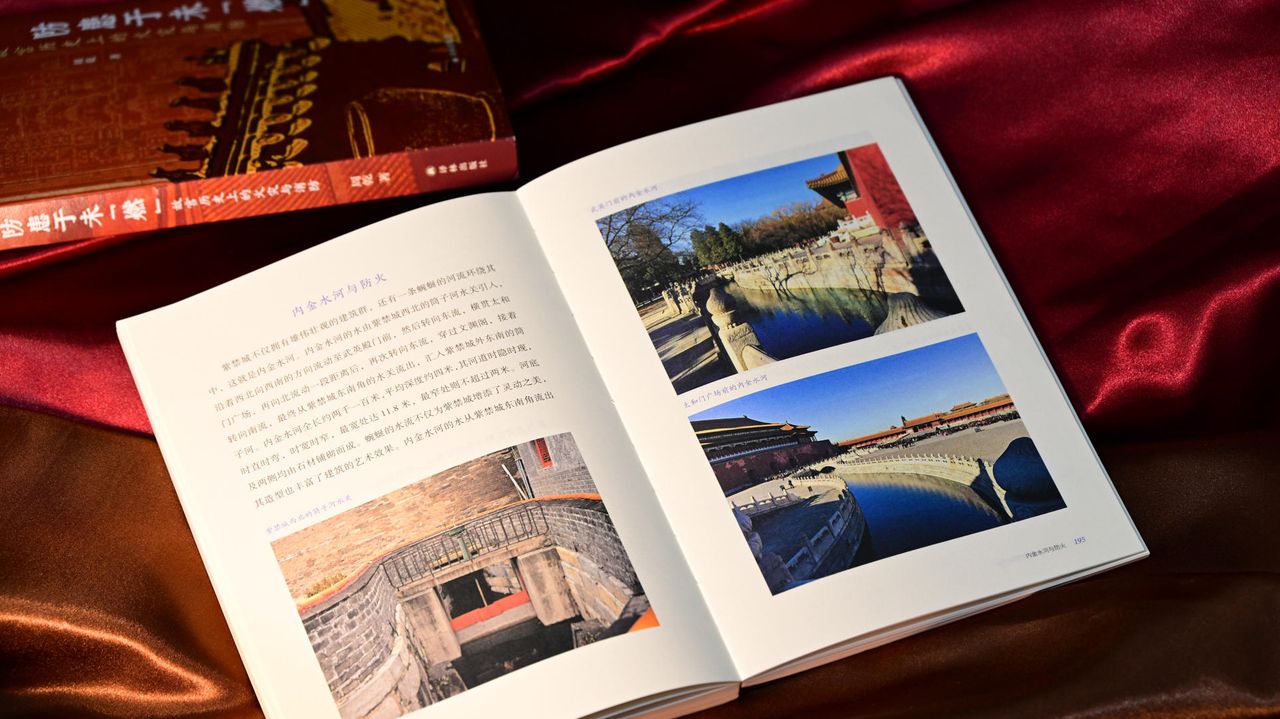

书中对消防水源管理的记载同样体现了技术叙事的文学性。“紫禁城消防之关键在水。宫中设铜缸三百零八口,‘大者容水数石,小者亦容石余’,由苏拉专人负责每日汲水添满,冬日则‘以炭火温之,防其冻裂’。此外,内金水河蜿蜒贯穿宫城,‘河宽丈余,深数尺,两岸砌以条石,每隔数丈设石阶以便汲水’,形成了覆盖全域的消防水网。”这段文字通过数量统计、功能描述与维护细节的有机融合,生动展现了故宫消防体系的系统性与严密性。

在消防制度方面,作者以时间为线索,清晰呈现了故宫消防体系的演变过程。书中记载:“明代紫禁城消防由锦衣卫与内官监共同负责,设‘火兵’百名,分班轮值。至清代,制度更为完善,设立‘火班军’,‘额定三百名,分六班,每班五十人,昼夜巡逻,闻警即动’。康熙年间更规定,各宫太监须‘每月朔望演习救火技艺,误者严惩’,形成了专业队伍与日常防范相结合的管理模式。”

书中对消防警示系统的记载尤为精彩:“紫禁城内置‘望火楼’数座,高十余丈,‘日夜有人瞭望,见烟火即敲梆示警,同时指明方位’。各宫门处设‘警钟’一口,‘重数百斤,遇警则鸣,声传数里’。更有‘传筹’制度,‘以木牌为筹,夜巡军士依次传递,误时或失筹者皆要受罚’,形成了立体式的消防预警网络。”这段描述通过声音、视觉与制度流程的多重呈现,构建了完整的风险防控叙事图景。

防患意识的历史传承

超越技术层面,该书更深层的文学价值在于揭示了火灾背后的文化意涵与制度智慧。作者在书中多次强调:“故宫消防不仅是技术问题,更是关乎国家命运的政治议题。历代统治者均将防火视为治国要务,形成了‘思患而预防之’的政治传统。”这一论断在书中通过大量史料得到充分印证,如记载嘉靖帝在火灾后“下罪己诏,罢除不急之务,减免赋税,以示修省”,将火灾与政治伦理紧密联系起来。

书中对“防患于未然”理念的历史演变进行了系统梳理。“《周易・既济》有云:‘君子以思患而预防之。’这一思想在故宫消防中得到充分体现。清代制定的《钦定宫中现行则例》明确规定:‘各宫院禁止堆积柴草、纸张等易燃之物,违者重罚。’‘太监宫女不得在宫中私用火烛,夜间巡更须持灯而行,不得离身。’这些规定将预防理念转化为具体制度,形成了常态化的风险防控机制。”这种从哲学思想到制度实践的叙述路径,展现了文化理念对具体实践的深层影响。

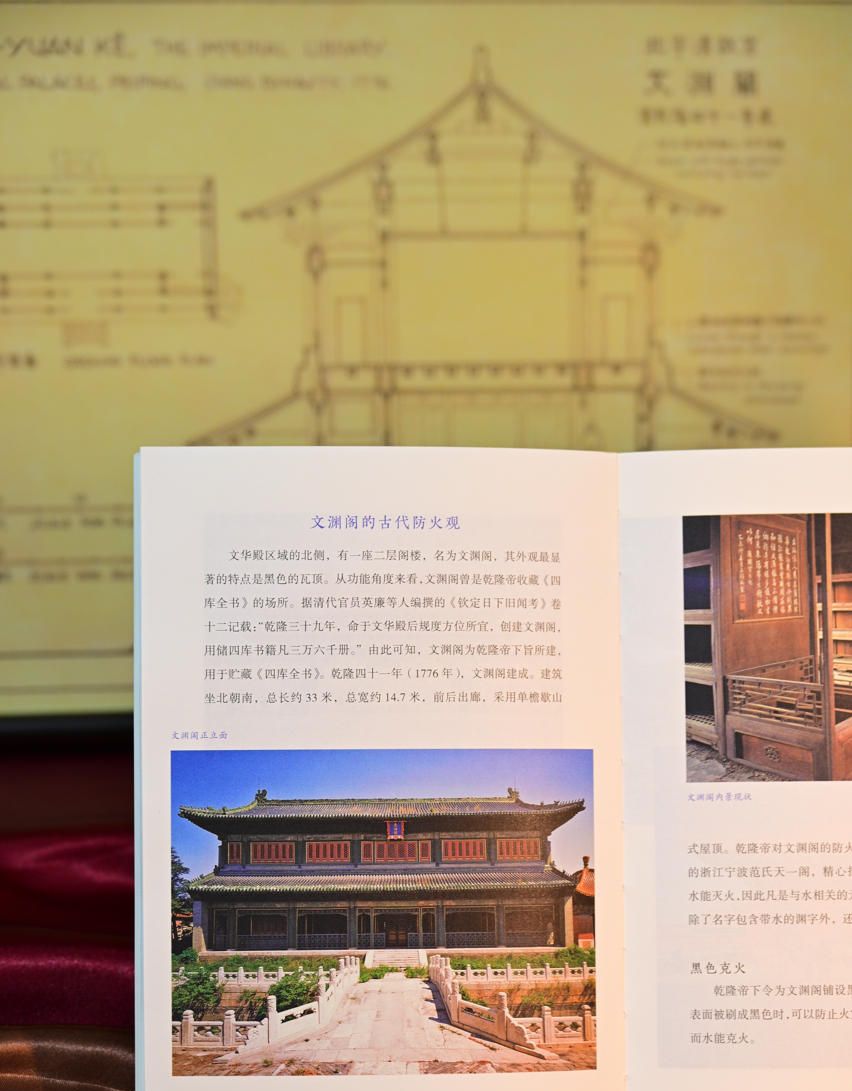

作者特别关注了火灾与建筑重建的关系,书中写道:“每次大火之后的重建,都成为消防技术革新的契机。乾隆年间重建太和殿时,‘将原有的木质梁柱改为更耐燃的楠木,并在梁柱外包镶铁皮’,同时‘增设防火墙,拓宽防火间距’,使新建筑的防火性能显著提升。这种‘毁而后建,建而愈坚’的历史过程,体现了古人在灾害面前的智慧与韧性。”

在书的结语部分,作者明确指出:“故宫六百年的消防史,本质上是一部中华民族的风险防范史。从‘避殿修省’的政治仪式到‘铜缸储水’的日常维护,从‘激桶’技术的不断改善到‘火班军’的严格管理,形成了一套完整的风险防控文化体系。这种‘防患于未然’的智慧,不仅是紫禁城得以保存至今的重大缘由,更对当代文化遗产保护具有深刻启示。”这段总结性论述将具体的消防史提升到文化哲学的高度,赋予了整部作品更为深远的意义。

历史书写的多维探索

从文学评论的专业角度审视,这部著作在叙事艺术上呈现出多维度的探索。作者采用“灾变—应对—变革”的三段式结构组织每个历史时期的消防叙事,既保持了时间线索的清晰性,又形成了类似戏剧结构的叙事节奏。如在叙述光绪年间贞度门火灾时,先描写“火光冲天,蔓延迅速”的紧急态势,再讲述“禁军统领率数千军士奋力扑救”的应对过程,最后阐述“灾后重建时增设消防水龙头、改善电路铺设”的制度变革,使每个历史事件都成为完整的叙事单元。

作品的语言风格呈现出雅俗共赏的特点。在引用典籍时,书中保留了原文的典雅庄重,如引用《大明会典》记载:“凡宫殿火起,侍卫官即时奏闻,各衙门官役俱听调遣,敢有迟误者,依律治罪。”而在描述具体场景时则运用通俗生动的语言:“太监们抱着奏章档案从火场冲出,头发衣服都已烧焦;禁军士兵排成长龙传递水桶,泥水汗水混在一起,在雪地上留下串串脚印。”这种语言风格的灵活转换,增强了文本的可读性与表现力。

在叙事视角上,作者巧妙地在宏观叙事与微观描写之间切换。既有对消防制度演变的整体性把握:“从明代到清代,故宫消防经历了从分散管理到系统防控的转变,形成了‘预防—监测—扑救—善后’的完整链条。”也有对个体经验的细腻呈现:“据老太监回忆,冬日里负责铜缸保暖是苦差事,‘炭火不能太旺,怕烤坏缸体;又不能太弱,怕水结冰。整夜守着,手脚冻得生疼,也不敢懈怠’。”这种多视角的叙事策略,使历史呈现出丰富的层次感。

《防患于未“燃”:故宫历史上的火灾与消防》作为一部跨界作品,成功实现了学术性与文学性的有机统一。当下,这部著作的价值不仅在于梳理了一段被忽视的历史,更在于传承了“防患于未然”的古老智慧。正如书中最后所强调的:“故宫的消防史告知我们,文明的延续不仅需要壮丽的建筑,更需要守护文明的智慧与制度。那些遍布宫城的铜缸,那些严格的巡查制度,那些对自然力量的敬畏之心,共同构成了文明传承的安全屏障。”这种从历史中汲取智慧的叙事旨归,使作品超越了单纯的技术史或灾害史范畴,成为一部关于文明守护的深刻寓言。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

暂无评论内容