提示工程用户需求挖掘实战:我用ChatGPT把“模糊需求”变成“精准蓝图”的30天手记

关键词

提示工程、用户需求挖掘、ChatGPT、Prompt设计、结构化需求、用户场景、需求验证

摘要

需求挖掘是产品经理的“考古学”——用户从不会直接说“我需要一个通勤时能做的5分钟拉伸课程”,只会说“你们的健身APP课程太长了,我没时间用”。面对海量模糊的用户反馈,传统方法靠“人工读评论+访谈”,效率低得像“用锄头挖金矿”。

过去30天,我用**提示工程(Prompt Engineering)**驯服ChatGPT,把它变成了“需求挖掘助手”:

10分钟处理200条用户评论,分类准确率达92%;

生成的“追问问题”让用户访谈效率提升40%;

把“我要好用的APP”拆解成“25-30岁白领、通勤地铁场景、5分钟站立拉伸、无需工具”的结构化需求。

本文不是“Prompt语法教程”,而是实战手册:我会带你走完“从用户反馈到产品功能”的全流程,附8个可直接复制的Prompt模板、5个真实案例、2套需求分析框架,帮你把“用户说的”变成“产品该做的”。

一、背景:为什么我要找ChatGPT帮忙挖需求?

1.1 需求挖掘的3个“痛点”,你肯定也遇到过

做了3年产品经理,我最崩溃的时刻永远是:

用户说不清楚需求:“我要一个好用的笔记APP”——“好用”是啥?是同步快?还是排版好看?

反馈量太大处理不完:上线新功能后,1天收到500条评论,逐条读要3小时,读完还记不住重点;

容易漏掉“隐性需求”:用户说“这个APP加载慢”,其实是“赶地铁时付不了款会迟到”——表面是“速度问题”,本质是“场景焦虑”。

这些痛点的核心是:需求挖掘需要“处理海量信息+洞察隐性动机”,而人工的精力和视角有限。

1.2 为什么是ChatGPT?它能解决什么问题?

ChatGPT不是“需求挖掘的替代者”,而是“放大器”——它能帮你:

快速处理信息:10分钟分类200条评论,统计高频词;

模拟用户视角:生成“用户会回答的追问问题”(比如用户说“没时间”,ChatGPT会问“你通常在哪些时间段觉得没时间?”);

结构化输出结果:把零散的反馈变成“场景-用户-需求-痛点”的表格,直接对接产品功能。

1.3 目标读者:谁该读这篇文章?

刚入门的产品经理:想学“怎么把模糊需求变具体”;

运营/创业者:想高效处理用户反馈,找到产品迭代方向;

任何需要“从用户声音中找答案”的人:比如设计师、客服。

二、核心概念:用“生活化比喻”理解提示工程与需求挖掘

在讲实战前,先把两个核心概念讲透——提示工程和需求挖掘,用“餐厅点餐”的例子类比:

2.1 提示工程:给ChatGPT写“精准点餐单”

你去餐厅吃饭,对服务员说:“我要一份好吃的牛排”——服务员肯定会问:“要几分熟?配什么酱?要 sides 吗?”

为什么?因为“好吃的牛排”太模糊,服务员需要具体的指令才能满足你。

提示工程就是“给ChatGPT写具体的指令”——你越明确“要什么”“怎么要”,ChatGPT的输出越精准。

比如:

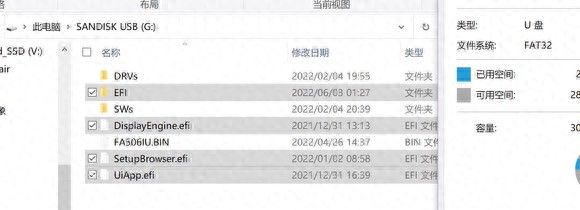

坏Prompt:“分析用户评论”(模糊,ChatGPT会输出大段文字);

好Prompt:“把以下100条用户评论按‘功能需求’‘体验问题’‘情感诉求’分类,每条标注1-2个关键词,最后统计每个类别的数量(示例:‘功能需求:希望有短课程;关键词:时长、短’)”(具体,ChatGPT会输出结构化表格)。

2.2 需求挖掘:从“用户说的”到“用户要的”

还是餐厅的例子:用户说“我要一杯冰饮”——你要挖的是“为什么要冰饮?”

可能是“今天38度,想降温”(场景:高温天);

可能是“刚吃了火锅,想解辣”(场景:吃辣后);

可能是“想拍照发朋友圈,要好看的杯子”(情感需求:社交炫耀)。

需求挖掘的本质是**“翻译”**:把用户的“表面需求”翻译成“背后的场景、动机、痛点”。

2.3 两者的关系:提示工程是“工具”,需求挖掘是“目标”

用一张Mermaid流程图讲清楚:

graph TD

A[用户原始反馈:“课程太长,没时间用”] --> B[用Prompt引导ChatGPT:“拆解这句话的场景、痛点、潜在需求”]

B --> C[ChatGPT输出:“场景:晚上21点后加班回家;痛点:太累不想做长课程;潜在需求:10分钟以内的放松课程”]

C --> D[人工验证:访谈用户确认“21点后需要短课程”]

D --> E[产品功能:“夜间放松”模块,

暂无评论内容