为加强医疗质量安全管理,持续提升医疗质量安全水平,从2021年起,国家卫健委连续4年组织制定《国家医疗质量安全改善目标》(以下简称《目标》),指导行业以目标为导向科学精准开展医疗质量安全改善工作。《目标》印发后,各地各医疗机构积极贯彻落实,取得明显成效,充分发挥了引导工作方向、激发行业内生动力、改善医疗质量安全的积极作用。

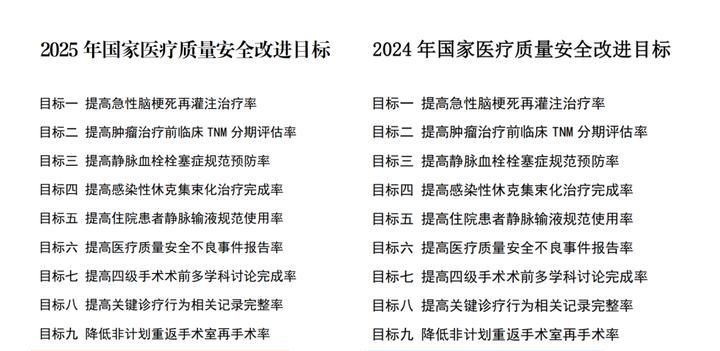

为进一步加强以目标为导向的医疗质量安全管理工作,国家卫健委组织制定了《2025年国家医疗质量安全改善目标》和各专业2025年质控工作改善目标。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

对比:

2025年《目标》在2024年的基础上,调出“降低阴道分娩并发症发生率”,新增了“提高医疗机构检查检验结果互认率”。

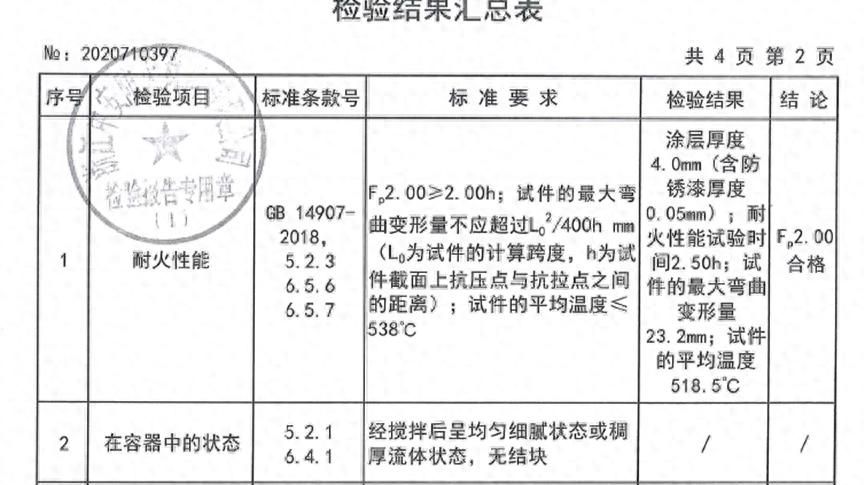

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

目标一 提高急性脑梗死再灌注治疗率(NIT-2025-Ⅰ)

(一)目标简述

脑梗死在我国二级以上医院住院患者疾病诊断数量中居于首位,也是导致我国居民死亡的前3位病种之一。提高急性脑梗死再灌注治疗率有助于降低急性脑梗死患者的致残率及死亡率,改善患者生活质量,减轻社会和家庭负担。急性脑梗死再灌注治疗,是指对发病6小时内的急性脑梗死患者给予静脉溶栓治疗和(或)血管内治疗。

(二)核心策略

- 医疗机构在已有再灌注治疗技术团队基础上,不断优化团队人员配置、接受再灌注治疗相关新技术的专业化培训。

- 医疗机构与院前急救系统建立高效连接,快速转运,提升救治效率,同时在已有急性脑梗死患者急救方案及标准化操作流程基础上,持续优化院内急救流程。

- 不具备再灌注治疗能力的医疗机构,要制定本机构急性脑梗死患者急救转诊方案及流程,尽可能完成“一小时急救圈”内转诊。

- 医疗机构建立更加完善的急性脑梗死再灌注治疗持续监测及评价反馈机制,能够按月度进行本机构数据分析、反馈,建立激励约束机制。

- 医疗机构运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,提出改善措施并落实。

目标二 提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率(NIT-2025-Ⅱ)

(一)目标简述

恶性肿瘤在我国位于居民死因排序首位。全面科学评估肿瘤患者病情,是肿瘤规范化治疗的基础。提高肿瘤患者治疗前完成临床 TNM 分期评估的比例可以提高肿瘤患者诊疗方案的科学性、合理性,提升肿瘤患者诊疗效果和生存率。

(二)核心策略

- 医疗机构成立由医务、病案、肿瘤、影像及其他临床科室组成的专项工作小组,加强本机构肿瘤疾病诊疗规范化管理,定期进行相关工作的培训与再教育。

- 医疗机构重点加强非肿瘤专业临床科室诊疗肿瘤疾病的管理,对肿瘤患者(特别是初诊患者)采取多学科协作诊疗。

- 医疗机构加强临床 TNM 分期评估过程管理,建立完善评估制度,规范评估流程,明确相关医务人员须掌握的检查评估策略;按照有关要求规范书写临床 TNM 分期评估内容。

- 医疗机构建立本机构肿瘤单病种诊疗的监测及评价机制,明确相关质控指标数据采集方法与数据内部验证程序,按季度、分科室进行数据分析、反馈,并将目标改善情况纳入绩效管理,建立激励约束机制。

- 医疗机构运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,提出改善措施并落实。

目标三 提高静脉血栓栓塞症规范预防率(NIT-2025-Ⅲ)

(一)目标简述

静脉血栓栓塞症(VTE)包括深静脉血栓形成(DVT)和肺血栓栓塞症(PTE),是导致患者非预期死亡的重大缘由之一,严重危害患者安全。VTE 规范预防,是指患者住院期间和出院后接受 VTE 风险与出血风险评估,并根据评估情况按照有关临床指南给予规范预防措施,包括基础预防、药物预防、机械预防等。强化质控,提高 VTE 规范预防率,实现 VTE 的早期干预,可以有效降低 VTE 的发生率及致死率。

(二)核心策略

- 医疗机构进行医院内 VTE 防治体系建设,成立由医务、临床、护理等部门组成的 VTE 管理团队,制定科学的 VTE 防治管理路径,开展规范的 VTE 风险评估和预防。

- 医疗机构借助信息化手段加强 VTE 预防提醒、质控指标的数据采集、监测及评价反馈,并纳入绩效管理,建立激励约束机制。

- 医疗机构开展 VTE 防治技术指导、教学培训和相关交流,提高 VTE 认知水平及规范化防治能力。

- 医疗机构建立 VTE 相关会诊转诊机制和应急预案,实现重症 VTE 患者的救治与管理。

- 医疗机构运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,提出持续改善措施并落实。

目标四 提高感染性休克集束化治疗完成率(NIT-2025-Ⅳ)

(一)目标简述

感染性休克具有发病率高、病死率高、治疗费用高等特点,是导致住院患者(特别是重症患者)死亡的重大缘由。提高感染性休克临床治疗水平是当前全球重大的健康挑战之一,尽快实施规范的集束化治疗是改善感染性休克患者预后的重大措施。《国家医疗服务与质量安全报告》显示,我国感染性休克患者的集束化治疗仍有较大改善空间,且地区间差异大,提高感染性休克患者 1小时、3 小时和 6 小时集束化治疗完成率对保障患者生命安全具有重大意义。

(二)核心策略

- 医疗机构成立由重症、急诊、感染性疾病、检验、医务等相关部门组成的专项工作小组,并指定牵头部门。

- 医疗机构定期开展相关培训,确保医护人员熟练掌握相关诊疗规范,能够及时识别相关患者并给予规范治疗。

- 医疗机构建立感染性休克集束化治疗的多部门联合监测及评价机制,明确相关质控指标数据采集方法和数据内部验证程序,按季度、分科室进行数据分析、反馈,纳入绩效管理,建立激励约束机制。

- 医疗机构运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,根据分析结果明确关键缘由,制定改善措施并组织实施。

目标五 提高住院患者静脉输液规范使用率(NIT-2025-Ⅴ)

(一)目标简述

静脉输液是现代药物治疗的重大给药途径,在治疗某些疾病和挽救患者方面具有不可替代的作用。但是,静脉输液治疗的不合理使用,不仅不能改善患者治疗效果,还存在更多安全隐患,增加不必要的医疗成本。《国家医疗服务与质量安全报告》显示,我国二级以上医院住院患者静脉输液使用率呈下降趋势,但仍存在静脉输液不合理使用的情况,需要针对住院患者静脉输液使用情况完善质量改善长效机制,从多个维度综合评价,重点关注住院患者静脉输液使用率、每床日静脉输液使用频次、液体总量(毫升)和药品品种数量等指标,采取综合措施予以干预,以维护医疗安全和患者权益。

(二)核心策略

- 医疗机构成立由医务、临床科室、药学、信息等部门组成的专项工作小组,完善静脉输液治疗管理相关工作制度和机制。

- 优化药品供应机制,保障常用药物口服、外用等剂型的合理供应。

- 研究确定并不断完善本机构无需静脉输液治疗的病种清单,关注重点药物、科室、疾病的静脉药物使用情况。持续积累临床管理和实践证据。

- 定期进行临床诊疗指南的培训,加强循证理念的教育,促进医务人员科学选择给药方式,建立优化给药途径的激励约束机制。

- 建立本机构静脉输液治疗的监测及评价机制,明确相关质控指标数据采集方法与数据内部验证程序,按季度进行本机构数据分析、反馈,并组织人员对评价指标结果进行点评。

- 强化静脉输液治疗药物监测和预警机制,关注静脉输液治疗药物使用体积、频次、数量、药品种类和不良反应/事件等情况,并向临床及时反馈预警信息。

- 运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,提出改善措施并落实。

目标六 提高医疗质量安全不良事件报告率(NIT-2025-Ⅵ)

(一)目标简述

医疗质量安全不良事件指在医院内被工作人员主动发现的,或患者在接受诊疗服务过程中出现的,除了患者自身疾病自然过程之外的各种因素所致的安全隐患、状态或造成后果的负性事件。目前,我国医疗机构医疗质量安全不良事件发生情况与国际相关数据比较,在识别和报告率上还有必定差距。加强医疗质量安全不良事件报告工作,提高医疗质量安全不良事件的识别和报告率,对于构建医疗机构医疗质量安全文化和学习平台,提升医疗质量安全水平具有重大意义。

(二)核心策略

- 医疗机构成立由医务、护理、院感、各临床科室等部门组成的专项工作小组,完善医疗质量安全不良事件管理的相关制度、工作机制,重点明确医疗质量安全不良事件的分级、分类管理。

- 医疗机构加强培训工作,持续提高医务人员识别与防范医疗质量安全不良事件的意识和能力,引导和鼓励医务人员主动发现和上报医疗质量安全不良事件,构建医疗质量安全良好氛围。

- 建立及完善本机构医疗质量安全不良事件的报告、监测及评价机制,按季度进行本机构数据分析、反馈,建立激励约束机制。对于四级手术发生严重医疗质量安全不良事件的情况,应当严格按照《医疗机构手术分级管理办法》第二十四条规定进行管理。

- 重点提升医疗质量安全隐患问题或未造成严重不良后果的负性事件识别能力与主动报告意识。

- 充分利用国家医疗质量安全不良事件报告平台,运用质量管理工具,查找、分析不良事件常发时间、区域、人群和类型特点,对不良事件相关人员、设备设施、药品耗材、管理制度、环境等因素进行深入分析,提出改善措施并落实,不断提升挖掘事件成因、协调部门联动、防范化解风险的能力。

目标七 提高四级手术术前多学科讨论完成率(NIT-2025-Ⅶ)

(一)目标简述

《医疗机构手术分级管理办法》中明确医疗机构四级手术开展前必须进行多学科讨论。四级手术术前进行多学科讨论有助于汇聚各专业的技术力量,综合评估患者的风险/获益比,制定全面的诊疗计划及手术风险防范处置最佳方案,从而最大程度降低手术风险和并发症发生,保障手术质量和医疗安全。

(二)核心策略

- 医疗机构医疗技术临床应用管理组织负责本机构手术分级的管理。医疗机构要提高认识,全面梳理本机构手术分级管理目录,依据功能定位、医疗服务能力水平和诊疗科目,建立符合本机构实际、具有可操作性且符合四级手术特点的手术分级管理目录,保障手术分级管理工作的科学性、精准性。

- 医疗机构按照《医疗机构手术分级管理办法》和《医疗质量安全核心制度要点》,制订符合本机构实际的四级手术术前多学科讨论制度,根据疾病及手术动态调整四级手术术前多学科讨论成员,由医务部门牵头组织相关部门和临床专科对开展的四级手术术前多学科讨论制度落实情况进行动态监管。

- 医疗机构建立四级手术术前讨论工作机制,完善从手术科室发起,到相关多学科的邀请、术前讨论及记录等环节的管理流程,明确时限要求、发起方式、组织形式、协调管理等一系列工作机制。

- 医疗机构强化四级手术术前多学科讨论的及时性、有效性和可追溯性,不断优化流程、提高完成率。

- 医疗机构建立四级手术术前多学科讨论完成的监测及评价机制,明确相关质控指标数据采集方法与数据内部验证程序,按季度进行本机构数据分析、反馈,建立激励约束机制。

- 医疗机构运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,提出改善措施并落实。

目标八 提高关键诊疗行为相关记录完整率(NIT-2025-Ⅷ)

(一)目标简述

关键诊疗行为相关记录完整是指在接受治疗的出院患者病历中,对该诊疗行为相关的医嘱、病程记录、查房记录、讨论记录、知情同意书、安全核查表、评估或访视记录等内容符合《医疗质量安全核心制度要点》《病历书写基本规范》等文件要求。提高医疗机构关键诊疗行为相关记录的完整性与一致性,有助于规范诊疗流程,保障诊疗各个环节落实,为还原医疗过程、改善医疗质量安全奠定良好的基础。

(二)核心策略

- 医疗机构充分发挥医务部门、病案管理部门、临床科室等相关部门的作用,完善运行病历和终末病历管理工作制度与机制,压实院科两级的管理责任,规范医疗行为,保障医疗质量和患者安全。

- 医疗机构加大培训力度,将《医疗质量安全核心制度要点》和《病历书写基本规范》等要求落到实处。

- 医疗机构强化临床医生基本功训练,提高临床工作能力,确保相关记录的完整性与一致性,不断提升病历内涵质量。

- 不断完善本机构制度化、常态化监测及评价机制,按季度、分科室进行病历内涵质量分析、反馈,并将目标改善情况纳入绩效管理,建立激励约束机制。

- 运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,提出改善措施并落实。

目标九 降低非计划重返手术室再手术率(NIT-2025-Ⅸ)

(一)目标简述

非计划重返手术室再手术率是行业通用的反映手术质量安全的指标之一。其发生可能涉及术前评估与准备不足、手术设计缺陷、手术操作失误或患者情况复杂及术后管理不到位等多种缘由。《国家医疗服务与质量安全报告》显示,我国非计划重返手术室再手术率仍有改善空间。降低其发生率对提高整体医疗质量安全水平具有重大意义。

(二)核心策略

- 医疗机构成立由医务、质控、临床科室、麻醉、护理等相关部门组成的专项工作小组,并指定牵头部门。

- 医疗机构加强手术管理,保障手术分级管理、医师授权管理、术前讨论制度、手术安全核查制度等手术相关管理制度落实到位。

- 医疗机构建立非计划重返手术室再手术多部门联合监测及评价机制,按季度、分科室进行数据分析、反馈,纳入绩效管理,建立激励约束机制。

- 医疗机构运用质量管理工具,查找、分析影响本机构实现该目标的因素,根据分析结果明确关键缘由,制定改善措施并组织实施。

目标十 提高医疗机构检查检验结果互认率(NIT-2025-Ⅹ)

(一)目标简述

检查检验是医疗服务中的一项重大内容。在不影响诊疗质量安全的前提下,实现不同医疗机构间的检查检验结果互认,有助于提高医疗资源利用率,控制医疗费用,提高诊疗效率,进一步改善人民群众就医体验。医疗机构检查检验结果互认率是指在一段时间内,医疗机构予以互认的检查检验结果(报告或影像资料)数量(以份为单位),占该时间段内来医疗机构就诊患者已有的检查检验结果数量的比例。纳入统计的项目范围以本地区互认项目目录为准,结合检查检验结果互通共享信息化工作开展统计监测。

(二)核心策略

- 医疗机构建立健全本机构内的互认工作管理制度,加强人员培训,规范工作流程,为有关医务人员开展互认工作提供必要的设备设施及保障措施。

- 医疗机构开展检查检验所使用的仪器设备、试剂耗材等应当符合有关要求,并按规定对仪器设备进行检定、检测、校准、稳定性测量和保养。

- 医疗机构加强检查检验科室的质量管理,建立健全质量管理体系,并将质量管理情况作为科室负责人综合目标考核的重大指标。

- 医疗机构应当规范开展室内质量控制,并按照有关要求向卫生健康行政部门或者质控组织及时、准确报送本机构室内质量控制情况等相关质量安全信息。

- 医疗机构应当按照有关规定参与质量评价。已标注互认标识的检查检验项目参与相应质量评价的频次不得少于半年一次。

- 医疗机构应当按照医院信息化建设标准与规范要求,加强电子病历等医疗机构信息平台建设。

- 有条件的医疗机构可以开设检查检验门诊,由医学影像和放射治疗专业或医学检验、病理专业执业医师出诊,独立提供疾病诊断报告服务。

- 医疗机构应当指导医务人员加强医患沟通,对于检查检验项目未予互认的,应当做好解释说明,充分告知复检的目的及必要性等。

- 建立及完善本机构检查检验结果互认的监测评估机制,按月进行本机构数据分析、反馈。 对互认率进行监测评估,分析不予互认的具体缘由。对在监测评估中发现互认率明显偏离平均水平的,要深入调查分析,查找缘由,提出改善要求。

- 鼓励医疗机构结合实际将互认工作落实情况纳入内部绩效考核。

来源:国家卫生健康委网站(转载仅作分享,版权归原作者所有。若有来源标注错误或侵权,请联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!)

暂无评论内容