凌晨两点,我盯着微信置顶那个天天半夜倒情绪垃圾的“闺蜜”,忽然想起体检报告上被圈红的“皮质醇超标”——原来我天天替别人堵枪眼,身体早替我记了账。

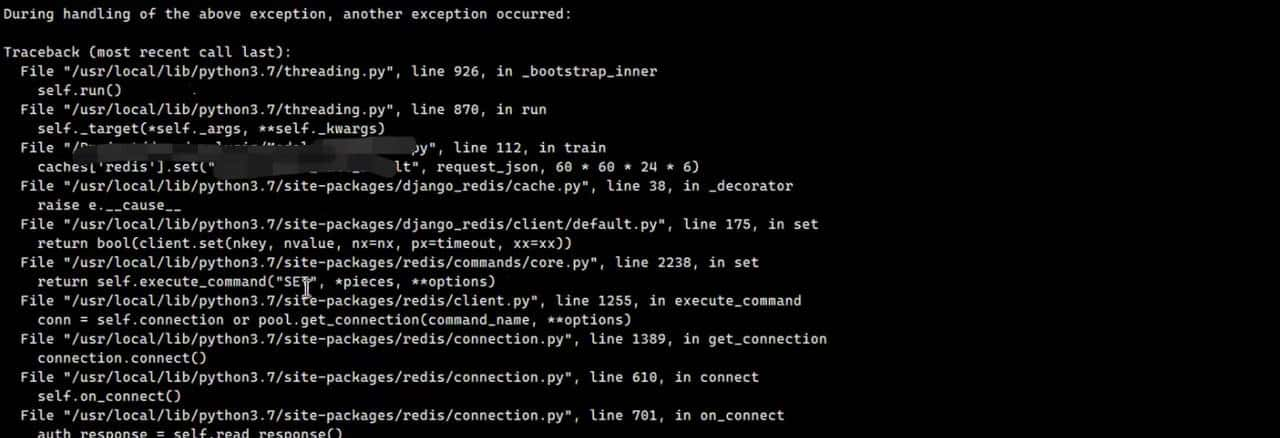

哈佛刚出的数据说,这种消耗性关系拖一年,抑郁概率直接+28%,怪不得我上周为一杯奶茶钱都能哭半天。

社科院更狠:敢把烂人踢开的中年人,幸福指数飙高43%,升职概率还涨27%。

数据冷冰冰,但数字不会撒谎。

我试了把“90天观察表”贴在冰箱门,每和那人聊完就给自己打分:情绪-3、睡眠-2、食欲-1。才两周,负分爆表,比股票绿得还直观。

果断拉黑那天,前额叶像被薄荷水冲了一遍,脑子第一次能转得比情绪快。

三个月后体检,皮质醇回到安全线,连脱发都少了。

原来“断舍离”不是鸡汤,是给大脑重启电源。

日本那帮50岁夫妻更绝,孩子大学报道当天,他们直接在客厅办“卒业式”:把结婚戒指放进信封,相互鞠躬说再见。

没有撕逼,没有狗血,就像关掉一台20年没关过的老式空调,先静音,再拔插头。

国内咨询室也跟着学,去年“家庭边界”咨询量暴涨65%,来的全是想学着“自私”的中年人。

大家终于清楚:忍到心梗不算美德,算病历。

目前我把微信折叠群聊,朋友圈三天可见,下班手机直接开飞行。

数字断舍离比扔衣服爽,指尖一划,世界瞬间静音。

北欧人管这叫Lagom——不多不少,刚好够用。

我翻译成大白话:先救自己,再谈别的。

毕竟,能陪你走到终点线的,不是任何一段关系,是你自己的心跳。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。如内容涉嫌侵权,请在本页底部进入<联系我们>进行举报投诉!

THE END

暂无评论内容