好的,作为一名资深软件工程师和技术博主,我非常乐意为您撰写这篇关于“混合云部署企业虚拟展厅:AI架构师的高可用方案设计实践”的深度技术博客文章。

混合云部署企业虚拟展厅:AI架构师的高可用方案设计实践

字数: 约10000字

阅读时间: 25-30分钟

适用人群: AI架构师、云架构师、DevOps工程师、企业IT决策者、对虚拟展厅技术感兴趣的技术人员

一、引言 (Introduction)

钩子 (The Hook):

想象一下:在全球疫情的持续影响下,一家知名的汽车制造商计划发布其年度旗舰车型。传统的线下发布会面临着观众限制、地域阻隔和高昂成本的多重挑战。然而,他们另辟蹊径,打造了一个极致逼真、互动性强的企业虚拟展厅。全球各地的潜在客户、合作伙伴和媒体记者,只需通过一个链接,就能在虚拟空间中360°观赏新车细节、与AI导购实时交流、甚至体验虚拟试驾。发布会当天,数以百万计的用户涌入,系统却始终保持流畅稳定,完美呈现了品牌形象与技术实力。这一切的背后,正是一个精心设计的混合云架构与高可用AI解决方案的强力支撑。您是否也曾思考,如何构建这样一个既安全可控,又能弹性应对海量访问,并融入前沿AI体验的企业虚拟展厅?

定义问题/阐述背景 (The “Why”):

企业虚拟展厅,并非简单的3D网页展示,它是集数字孪生、实时交互、多媒体呈现、数据分析和AI服务于一体的复杂系统。它承载着企业品牌展示、产品营销、客户沟通、甚至远程协作的重要使命。在数字化转型浪潮下,尤其在后疫情时代,虚拟展厅已成为企业拓展线上触点、打破物理边界、降本增效的关键工具。

然而,企业虚拟展厅的部署面临着诸多挑战:

性能与体验: 高清3D模型、实时渲染、流畅的交互对网络带宽、计算资源和低延迟有极高要求。高并发访问: 大型活动或推广期间,可能面临突发的流量峰值,传统本地部署难以应对。数据安全与合规: 企业核心产品数据、客户信息、交易数据需要严格的安全保障和合规要求(如GDPR, HIPAA等)。成本优化: 为峰值流量永久预留大量资源,成本高昂且不经济。AI赋能: 集成智能导购、个性化推荐、语音交互、情感分析等AI服务,提升用户体验和运营效率。全球覆盖: 面向全球用户时,如何提供一致的低延迟访问体验。

混合云架构,结合了私有云的安全性、可控性和公有云的弹性扩展能力、丰富服务生态以及全球覆盖优势,为解决上述挑战提供了理想的部署模式。而高可用性 (High Availability, HA) 则是虚拟展厅成功的基石——任何 downtime 都可能意味着品牌形象受损、潜在客户流失和直接的经济损失。

亮明观点/文章目标 (The “What” & “How”):

本文将从一名AI架构师的视角,深度剖析如何在混合云环境下,设计并实践一个高可用的企业虚拟展厅方案。我们不仅关注基础设施的高可用,更将融入AI赋能的核心要素。

读完本文,您将能够:

理解企业虚拟展厅的技术架构需求与混合云部署的优势。掌握混合云环境下高可用架构设计的核心原则与关键技术点。学习如何将AI能力(如智能推荐、虚拟助手、NLP交互、计算机视觉分析)无缝集成到虚拟展厅中,并保障其服务稳定性。了解在方案设计与实施过程中的常见挑战、最佳实践以及性能优化策略。获得一个可落地的混合云高可用企业虚拟展厅的架构蓝图和设计思路。

本文将采用理论与实践相结合的方式,辅以架构图、关键技术选型分析和典型场景应对策略,为您呈现一份“干货满满”的技术指南。

二、基础知识/背景铺垫 (Foundational Concepts)

在深入方案设计之前,让我们先明确一些核心概念和技术背景,为后续的讨论打下坚实基础。

2.1 企业虚拟展厅概述

2.1.1 定义与核心价值

企业虚拟展厅是基于数字技术构建的、可通过网络访问的沉浸式或交互式线上展示空间。它旨在模拟甚至超越线下实体展厅的体验,允许用户在虚拟环境中浏览产品、获取信息、进行互动和完成特定业务流程。

其核心价值包括:

打破时空限制: 全球用户可随时随地访问。降低成本: 减少实体场地租赁、搭建、维护和差旅费用。数据驱动决策: 收集用户行为数据,分析访问模式,优化展示和营销策略。增强品牌形象: 展示企业创新能力和数字化水平。个性化体验: 根据用户偏好提供定制化内容和推荐。

2.1.2 主要技术组件

一个功能完善的企业虚拟展厅通常包含以下关键技术组件:

3D建模与渲染引擎: 负责创建虚拟环境和产品的3D模型,并实现实时渲染。主流技术如Unity 3D, Unreal Engine, Three.js, Babylon.js等。用户界面 (UI) 与用户体验 (UX) 设计: 导航、交互控件、信息展示等。实时通信模块: 支持用户间、用户与客服/AI助手间的文字、语音甚至视频交流。内容管理系统 (CMS): 用于管理展厅内的文本、图片、视频、3D模型等各类内容。数据库: 存储产品信息、用户数据、交互记录等。身份认证与授权系统: 保障展厅安全访问和特定功能权限控制。AI服务模块: 如智能推荐引擎、虚拟导购、语音识别与合成、图像识别等。** analytics 分析平台:** 收集和分析用户行为数据。

2.1.3 技术挑战

高逼真度与性能平衡: 精美的3D模型和特效往往意味着更高的资源消耗。跨平台兼容性: 支持不同浏览器、操作系统和设备(PC、移动设备、VR头显)。网络依赖性: 对网络带宽和稳定性要求高,影响加载速度和交互流畅度。内容更新与维护: 3D内容的更新和维护成本可能较高。

2.2 混合云架构详解

2.2.1 定义与模式

混合云是一种云计算环境,它将私有云(企业内部数据中心或托管私有云)和公有云服务相结合,并通过专用网络或安全的互联网连接实现数据和应用的互通与管理。

常见的混合云模式包括:

公有云+私有云: 核心数据和关键业务在私有云,弹性需求和非核心服务在公有云。多云混合: 同时使用多个公有云提供商的服务,避免厂商锁定,并优化特定服务的性能和成本。混合云管理平台: 提供统一的管理界面,实现对私有云和公有云资源的集中监控、编排和调度。

2.2.2 混合云的优势

灵活性与可扩展性: 公有云提供按需扩展的能力,应对流量波动。数据安全与合规性: 敏感数据可保留在私有云中,满足特定行业的监管要求。成本优化: 非核心业务或峰值负载利用公有云,避免过度投资私有基础设施。业务连续性: 利用跨云灾备策略,提高系统的整体可用性。技术创新: 快速利用公有云提供的新兴服务(如AI、大数据分析)。

2.2.3 混合云部署的复杂性

网络复杂性: 需要建立安全、低延迟的连接(如VPN, Direct Connect, ExpressRoute)。数据一致性与同步: 跨私有云和公有云的数据如何保持一致是一大挑战。身份与访问管理: 实现跨云环境的统一身份认证和权限控制。管理与运维复杂性: 不同云平台有不同的管理工具和接口,增加了运维难度。成本管理: 跨云资源的成本追踪和优化变得复杂。

2.3 高可用 (High Availability, HA) 核心概念

2.3.1 定义与衡量指标

高可用性指系统在规定时间内无故障运行的能力。通常用几个9来衡量系统的可用性百分比:

99.9% (三个9):每年允许 downtime 约 8.76 小时99.99% (四个9):每年允许 downtime 约 52.56 分钟99.999% (五个9):每年允许 downtime 约 5.26 分钟99.9999% (六个9):每年允许 downtime 约 31.5 秒 (这是极高要求)

对于企业虚拟展厅,目标通常设定在 99.99% 或更高,具体取决于业务重要性和可接受的损失。

2.3.2 关键指标 RTO 与 RPO

恢复时间目标 (Recovery Time Objective, RTO): 灾难发生后,系统恢复到可正常运行状态所期望的最长时间。例如,RTO = 15分钟意味着希望在15分钟内恢复服务。恢复点目标 (Recovery Point Objective, RPO): 灾难发生后,系统数据可以恢复到的最近时间点。例如,RPO = 5分钟意味着最多丢失5分钟的数据。

RTO 和 RPO 是制定灾难恢复 (Disaster Recovery, DR) 策略的核心依据。

2.3.3 高可用设计原则

冗余 (Redundancy): 关键组件(服务器、网络、存储、数据库)均应有备份,避免单点故障 (Single Point of Failure, SPoF)。故障隔离 (Fault Isolation): 一个组件或服务的故障不应扩散影响到整个系统。自动故障转移 (Automatic Failover): 当主系统出现故障时,备用系统能够自动接管服务。负载均衡 (Load Balancing): 将流量分发到多个节点,避免单点过载,提高系统处理能力。弹性伸缩 (Elasticity): 根据实际负载自动增加或减少资源。定期备份与恢复演练: 确保数据可恢复性,并验证恢复流程的有效性。监控与告警: 实时监控系统状态,及时发现并告警异常。

2.4 AI赋能虚拟展厅

人工智能技术是提升虚拟展厅智能化水平和用户体验的关键驱动力。

2.4.1 AI在虚拟展厅中的典型应用场景

智能虚拟导购/助手: 基于NLP(自然语言处理)的聊天机器人或虚拟形象,解答用户疑问,引导参观,提供产品信息。个性化推荐引擎: 根据用户的浏览历史、兴趣偏好、行为特征,推荐相关产品或内容。智能搜索: 支持自然语言搜索,甚至图像搜索(上传图片查找相似产品)。用户行为分析与情感识别: 分析用户在展厅内的行为路径、停留时间,结合摄像头(用户授权情况下)进行表情分析,了解用户对产品的兴趣度和满意度。语音交互: 支持语音控制导航、查询信息,提升交互便捷性。动态内容生成: AI根据产品参数自动生成3D模型或展示文案(初级阶段)。智能客服质检与辅助: 对人工客服的对话进行实时分析,提供话术建议或自动识别并预警潜在投诉。

2.4.2 AI模型部署与服务化

AI模型在虚拟展厅中的部署方式:

云端部署: 模型训练和推理均在云端进行,虚拟展厅通过API调用AI服务。边缘部署: 将训练好的轻量级模型部署在靠近用户的边缘节点或用户设备上,减少延迟和带宽消耗。混合部署: 结合云端和边缘部署的优势,例如复杂模型的部分推理在云端,实时性要求高的简单推理在边缘。

AI服务化通常通过 RESTful API 或 gRPC 等方式提供,便于虚拟展厅的前端和后端系统集成。

2.4.3 AI服务的高可用考量

AI服务作为虚拟展厅的关键组件,其自身的高可用性也至关重要:

模型服务集群化部署: 避免单点故障。负载均衡: 分发推理请求。自动扩缩容: 根据推理请求量动态调整计算资源。模型版本管理与A/B测试: 支持平滑升级和回滚,以及新模型效果验证。服务降级与熔断: 当AI服务不可用时,虚拟展厅能优雅降级,保证核心功能可用。

三、核心内容/方案设计 (The Core – Solution Design)

现在,我们进入本文的核心部分。基于上述基础知识,我们将详细阐述混合云部署下企业虚拟展厅的高可用AI架构方案设计。

3.1 方案整体架构概览

我们设计的混合云企业虚拟展厅高可用架构,旨在实现以下核心目标:高可用性(99.99%+)、弹性扩展能力、数据安全合规、优质用户体验、AI深度赋能以及成本可控。

3.1.1 架构分层与组件

下图展示了一个简化的架构分层图(此处请想象一个清晰的架构分层示意图):

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| 客户端层 (Client Layer) |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| | Web 浏览器 | | 移动设备浏览器 | | VR/AR 设备 | | 专用客户端应用 | |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|

v

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| 接入层 (Access Layer) |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| | CDN (公有云) | | 负载均衡器 (混合云) | | WAF & DDoS 防护 | | API 网关 | |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|

v

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| 应用服务层 (Application Layer) |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| | 前端渲染服务 (混合云) | | 业务逻辑服务 (混合云) | | 实时通信服务 (公有云) | | CMS 服务 | |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| +----------------+ +----------------+ |

| | 用户认证授权服务 | | 订单/交易服务 | |

| +----------------+ +----------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|

v

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| AI 服务层 (AI Service Layer) |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| | NLP虚拟助手服务 | | 个性化推荐服务 | | 计算机视觉服务 | | AI模型管理平台 | |

| (公有云/混合云) | (公有云/混合云) | (公有云/混合云) | (私有云) | |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|

v

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| 数据层 (Data Layer) |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| | 关系型数据库 | | NoSQL 数据库 | | 对象存储 | | 缓存服务 | |

| (私有云/混合云) | (公有云/混合云) | (公有云/混合云) | (公有云/混合云) | |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| +----------------+ +----------------+ |

| | 数据仓库/数据湖 | | 消息队列 | |

| (公有云/混合云) | (公有云/混合云) | |

| +----------------+ +----------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|

v

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| 基础设施层 (Infrastructure Layer) |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

| | 私有云资源 | | 公有云资源 | | 混合云管理平台 | | 网络与安全设备 | |

| (计算/存储/网络) | (计算/存储/网络) | | (防火墙/IDS/IPS等)| |

| +----------------+ +----------------+ +----------------+ +----------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

3.1.2 混合云资源分配策略

基于数据敏感性、业务关键性、资源需求弹性和成本因素,我们对私有云和公有云资源进行如下划分:

私有云(或托管私有云)部署内容:

核心业务数据与数据库: 如客户核心信息、交易记录、未公开的产品设计数据。企业内部管理系统集成接口: 如ERP、CRM系统对接。敏感的AI模型训练与核心知识产权: 如自研的核心推荐算法、虚拟助手模型。部分核心应用服务: 确保业务核心逻辑的稳定与可控。私有身份认证服务: 与企业内部IAM系统集成。

公有云部署内容:

静态资源存储与CDN加速: 如图片、视频、3D模型文件(已发布产品)。高弹性需求的Web应用服务和API服务: 应对用户访问峰值。AI服务(SaaS或PaaS形式): 如公有云厂商提供的NLP服务、通用图像识别服务。大数据分析与用户行为分析平台: 利用公有云强大的计算能力和成熟工具链。消息队列与事件总线服务: 用于跨服务、跨云通信。备份与灾难恢复目标端: 将私有云数据备份到公有云。开发、测试与演示环境: 快速搭建和销毁,降低私有资源占用。

3.2 高可用架构设计核心策略

针对虚拟展厅的特点和混合云环境,我们从以下几个层面设计高可用策略。

3.2.1 基础设施层高可用

基础设施是整个系统的基石,其高可用性至关重要。

私有云高可用:

服务器集群化: 关键业务服务器采用集群部署,避免单点故障。例如,应用服务器集群、数据库主从架构或集群架构(如MySQL MGR, PostgreSQL Cluster, Oracle RAC)。存储冗余: 采用RAID技术、存储区域网络 (SAN) 或分布式存储系统,确保数据存储的可靠性。网络冗余: 核心网络设备(交换机、路由器)双机热备,关键链路冗余,避免网络单点故障。配置生成树协议 (STP) 或其他快速收敛协议。电源与空调冗余: UPS不间断电源,多路供电,冗余空调系统,保障物理环境稳定。

公有云高可用:

跨可用区 (AZ) 部署: 在同一区域 (Region) 内选择多个可用区部署应用和服务。AWS称为Availability Zone, Azure称为Availability Zone, Google Cloud称为Zone。AZ之间物理隔离,电力、网络独立,可有效避免单一AZ故障导致服务不可用。区域备份与灾备: 对于核心且能容忍一定RPO/RTO的服务,可考虑跨区域 (Region) 的灾备方案。

混合云连接高可用:

多链路连接: 私有云与公有云之间建立多条冗余连接,例如主链路使用专线(如AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute),备用链路使用VPN。动态路由协议: 使用BGP等动态路由协议,实现链路故障时的自动切换。

3.2.2 网络层高可用

负载均衡 (Load Balancing):

入口负载均衡: 在公网入口和私有云内部都部署负载均衡器 (LB)。公网LB可选择公有云提供的负载均衡服务(如AWS ELB, Azure Load Balancer),它们本身通常是高可用的。私有云可部署F5 BIG-IP, Nginx Plus等。应用层负载均衡: 对于微服务架构,可结合服务网格 (Service Mesh) 如Istio,实现更细粒度的服务间负载均衡和流量控制。会话保持与会话复制: 对于有状态服务,配置适当的会话保持策略或使用分布式会话存储(如Redis集群)。

CDN (内容分发网络):

静态资源加速: 将虚拟展厅的图片、视频、3D模型、CSS、JS等静态资源缓存到CDN节点。CDN节点遍布全球,用户就近获取资源,大幅降低源站压力,提高访问速度。动态内容加速 (部分CDN支持): 对于部分动态API请求,CDN也能提供路由优化和加速。DDoS防护: 主流CDN服务商均提供一定的DDoS防护能力,作为抵御大流量攻击的第一道屏障。

安全组与网络ACL: 在公有云和私有云中,通过安全组和网络ACL严格控制网络访问权限,只开放必要端口和服务,构建纵深防御体系。

3.2.3 数据层高可用

数据是企业的核心资产,数据层的高可用设计直接关系到业务连续性和数据安全性。

数据库高可用:

主从复制 (Master-Slave Replication): 私有云和公有云的关系型数据库均可配置主从架构。主库负责读写,从库负责读,实现读写分离,并在主库故障时可提升从库为主库。数据库集群: 如MySQL Group Replication, Percona XtraDB Cluster, PostgreSQL Patroni/Repmgr, SQL Server AlwaysOn Availability Groups。提供更强的一致性保证和自动故障转移能力。云数据库服务: 优先选择公有云厂商提供的托管数据库服务 (DBaaS),如AWS RDS, Azure SQL Database, Google Cloud SQL。这些服务通常内置了高可用、备份、恢复、监控等能力,简化运维。选择支持跨AZ部署的DBaaS。NoSQL数据库高可用: MongoDB Replica Set (副本集), Redis Cluster, Cassandra, HBase等分布式NoSQL数据库,本身设计就考虑了高可用和分片扩展。

数据备份策略:

定时备份: 制定合理的备份计划(全量备份+增量备份/日志备份),数据库、文件存储定期备份。跨云备份: 私有云数据备份到公有云,公有云关键数据也可备份到其他存储介质或另一个云。备份验证与恢复演练: 定期测试备份数据的完整性和可恢复性,确保在灾难发生时能有效恢复。

缓存服务高可用:

Redis Cluster: 采用Redis Cluster实现数据分片和主从复制,提供高可用和高并发支持。缓存穿透、击穿、雪崩防护: 采用布隆过滤器、热点数据永不过期、互斥锁、多级缓存等策略。

对象存储高可用:

公有云对象存储: 如AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage,这些服务本身提供了极高的持久性(通常是11个9或更高)和可用性。私有云对象存储: 选择开源如Ceph, MinIO或商业的对象存储解决方案,确保其具备数据冗余和故障恢复能力。

3.2.4 应用层高可用

应用层是实现业务逻辑的核心,其高可用设计需要结合应用架构模式。

微服务架构:

服务解耦: 将虚拟展厅系统拆分为多个独立的微服务(如用户服务、产品服务、订单服务、展厅导航服务、AI服务等)。一个服务的故障通常不会影响其他服务。无状态设计: 服务尽量设计为无状态,便于水平扩展和故障转移。会话状态可存储在分布式缓存中。服务注册与发现: 使用服务注册中心(如Eureka, Consul, Nacos, Kubernetes Services)实现服务的动态注册与发现,以及故障实例的自动剔除。熔断与降级: 引入熔断器模式(如使用Resilience4j, Sentinel, Hystrix等库),当依赖服务不可用时,快速失败并返回降级响应,防止故障级联传播。API网关: 作为所有API请求的入口,提供路由转发、负载均衡、认证授权、限流熔断、监控日志等功能。如Kong, Spring Cloud Gateway, APISIX。

容器化与编排:

容器化部署: 将应用服务打包成Docker容器,保证环境一致性和快速部署能力。Kubernetes编排: 在私有云和公有云环境中部署Kubernetes集群(私有云可用OpenShift, Rancher, 公有云可用EKS, AKS, GKE)。Kubernetes提供了强大的容器编排、自动扩缩容、自愈(节点/容器故障时重建)、滚动更新和回滚能力,是实现应用层高可用的理想平台。StatefulSets与Headless Services: 对于有状态应用(如数据库集群),Kubernetes提供StatefulSets控制器和Headless Services来保证其稳定的网络标识和存储。

弹性伸缩 (Elasticity):

水平扩展 (Horizontal Scaling): 通过增加或减少服务实例数量来应对负载变化。Kubernetes的HPA (Horizontal Pod Autoscaler) 和公有云的Auto Scaling Groups是实现水平扩展的关键工具。垂直扩展 (Vertical Scaling): 在一定程度上,也可通过调整单个实例的CPU和内存资源来应对负载变化,但水平扩展更灵活,是首选。预测性扩缩容: 结合历史流量数据和AI预测算法,在流量高峰来临前主动扩容,提升用户体验。

蓝绿部署/金丝雀发布/灰度发布:

蓝绿部署: 维护两套相同的生产环境(蓝绿)。新版本部署到非活动环境(如绿),测试通过后,通过切换路由将流量切向新版本。回滚简单。金丝雀发布: 将少量流量引流到新版本进行测试,观察无误后逐步扩大流量比例,直至完全切换。灰度发布: 按照一定规则(如用户群体、地区)逐步将新版本推送给部分用户。

这些部署策略可以最大限度减少新版本发布对线上服务的影响,降低发布风险,是高可用体系的重要组成部分。

3.2.5 AI服务层高可用

AI服务作为虚拟展厅的“智慧大脑”,其高可用性直接影响用户体验。

AI模型服务化与容器化: 将AI模型(如TensorFlow, PyTorch模型)通过TensorFlow Serving, TorchServe, ONNX Runtime Server等工具包装成标准API服务,并容器化部署。多实例部署与负载均衡: AI推理服务部署多个实例,通过负载均衡器分发请求,避免单点故障和过载。自动扩缩容: 基于推理请求量、GPU/CPU利用率等指标,自动调整AI服务实例数量。模型版本管理与A/B测试:

模型版本控制: 使用MLflow, Kubeflow等工具管理不同版本的模型,支持一键回滚。A/B测试框架: 允许同时部署多个模型版本,对不同用户群体提供服务,评估模型效果,选择最优模型。

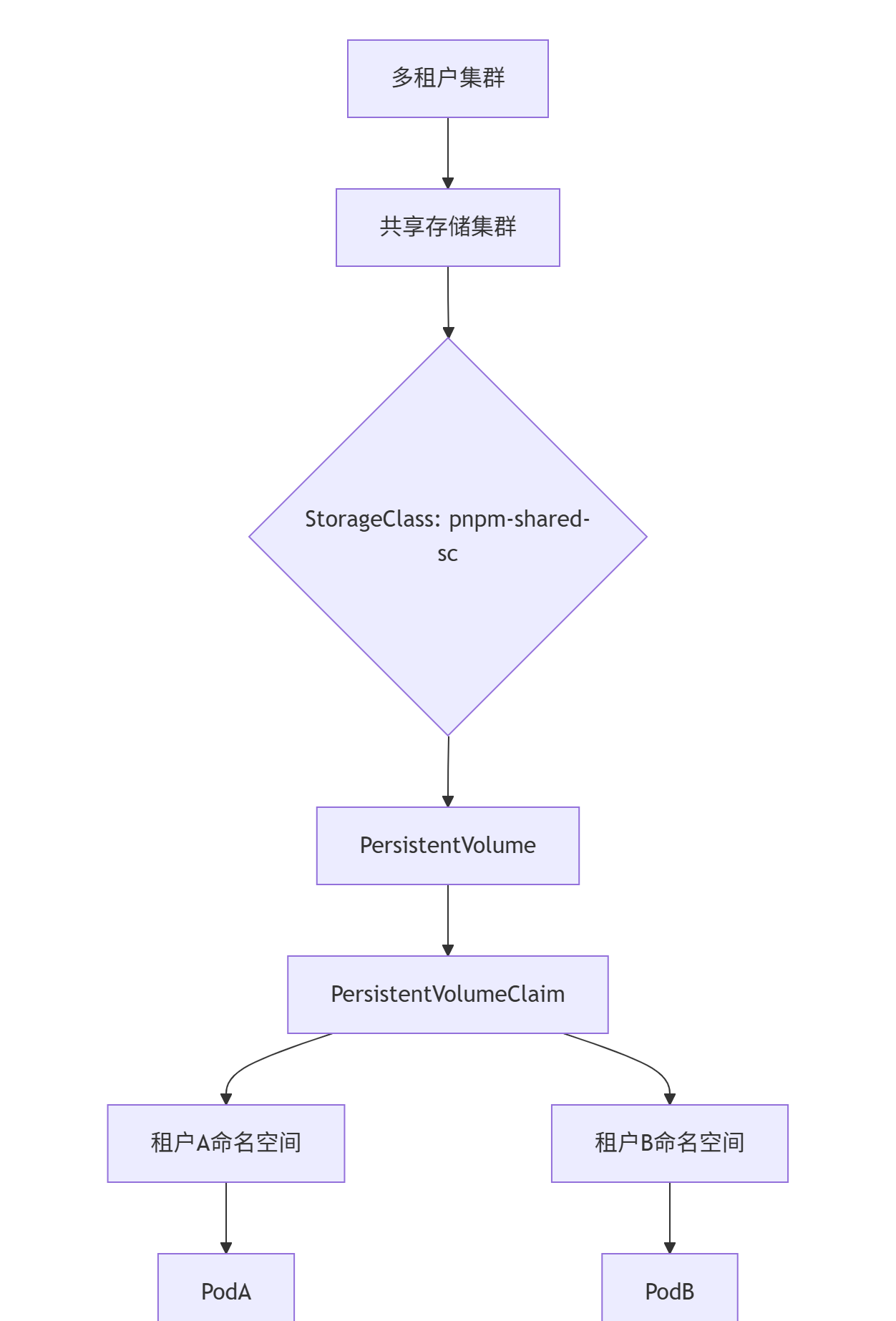

混合云AI部署策略:

核心AI能力混合部署: 自研或核心AI模型可在私有云Kubernetes集群部署,同时在公有云Kubernetes集群(EKS/AKS/GKE)部署副本或作为扩展。利用公有云AI服务: 通用AI能力(如语音转文字、通用图像识别)优先考虑使用公有云厂商提供的成熟AI服务(如AWS SageMaker, Amazon Lex/Polly, Azure AI Services, Google Cloud AI)。这些服务通常已经过大规模验证,具备高可用性和弹性。模型训练与推理分离: 复杂模型的训练可在公有云或私有云的GPU集群进行,训练好的模型可部署到推理集群(云端或边缘)。

AI服务降级与熔断: 当AI服务出现异常或响应延迟过高时,虚拟展厅前端应能检测到并执行降级策略,例如:

返回预设的静态回答或推荐结果。提示用户“当前AI服务繁忙,请稍后再试”。切换到人工服务(如果有)。

这需要在API网关或应用服务层实现相应的熔断和降级逻辑。

AI模型监控与性能优化:

监控指标: 推理延迟、吞吐量、准确率、错误率、资源利用率(GPU/CPU/内存)。模型优化: 对AI模型进行量化、剪枝、蒸馏等优化,减小模型体积,提高推理速度,降低资源消耗,间接提升服务稳定性。

3.2.6 安全层面考量 (Security as a Foundation)

安全是高可用的前提,任何安全漏洞都可能导致服务中断或数据泄露。

身份认证与访问控制 (IAM):

统一身份认证: 实现私有云和公有云资源、应用系统的统一身份认证(如使用OAuth 2.0, OIDC, SAML 2.0协议,或集成企业SSO)。最小权限原则: 为用户和服务账号分配最小必要权限。多因素认证 (MFA): 对关键操作和管理员账号启用MFA。

数据加密:

传输加密: 所有跨网络(尤其是公网)的数据传输均采用TLS/SSL加密。存储加密: 敏感数据在数据库、对象存储中应进行加密存储(静态加密)。密钥管理: 使用安全的密钥管理服务(如AWS KMS, Azure Key Vault, HashiCorp Vault)来管理加密密钥。

Web应用防火墙 (WAF) 与入侵检测/防御系统 (IDS/IPS):

WAF: 部署在应用前端,防御SQL注入、XSS、CSRF等常见Web攻击。IDS/IPS: 监控网络流量,检测并阻断可疑活动和攻击行为。

安全监控与事件响应 (SIEM): 收集来自各种设备和系统的日志,进行集中分析,及时发现安全事件并启动响应流程。合规性: 根据企业所处行业和目标市场,确保虚拟展厅系统满足相关的法规要求(如GDPR, CCPA, ISO27001等)。

3.3 AI赋能方案设计

AI是提升虚拟展厅智能化水平和用户体验的核心。以下详细阐述AI在虚拟展厅中的具体赋能方案。

3.3.1 智能虚拟导购/助手系统设计

目标: 为用户提供7×24小时、个性化、自然交互的咨询服务。

架构组件:

前端交互界面: 文本聊天窗口、语音输入按钮、虚拟形象(可选,如3D模型或2D动画)。语音识别模块 (ASR): 将用户语音转为文本。可选用公有云AI服务(如AWS Transcribe, Azure Speech to Text)。自然语言理解模块 (NLU):

意图识别 (Intent Recognition): 理解用户说/写这句话的目的(如“查询价格”、“了解功能”、“预约演示”)。实体识别 (Entity Recognition): 提取关键信息(如产品名称、型号、价格区间)。对话状态管理 (Dialogue State Management): 跟踪对话上下文,维持多轮对话。实现方式:可使用开源框架(如Rasa, Dialogflow CX/ES社区版),或公有云对话机器人服务(如AWS Lex, Azure Bot Framework, Google Dialogflow)。对于企业定制化程度高的场景,可能需要结合预训练大语言模型 (LLM) 进行微调。

知识库与问答模块:

结构化知识库: 存储产品信息、FAQ、企业介绍等。检索增强生成 (RAG): 将用户查询与知识库内容进行匹配,将相关信息片段作为上下文喂给LLM,生成更准确、基于事实的回答。这是解决LLM“幻觉”问题的有效手段。

自然语言生成模块 (NLG): 将系统的回答意图转换为自然流畅的自然语言文本。语音合成模块 (TTS): 将文本回答转换为自然语音。可选用公有云AI服务(如AWS Polly, Azure Text to Speech)。业务流程集成接口: 与订单系统、CRM系统、预约系统等集成,实现“查询-下单/预约”的闭环。

部署策略:

优先考虑使用公有云成熟的对话机器人服务,快速上线并保证高可用性。核心业务逻辑和知识库可部署在私有云或通过API网关与私有系统集成。对于对响应速度要求极高的场景,可考虑将轻量级模型部署在边缘节点。

3.3.2 个性化推荐引擎设计

目标: 根据用户画像和行为,在虚拟展厅内向用户精准推荐其可能感兴趣的产品或内容,提升用户粘性和转化率。

数据收集层:

用户显式行为: 产品点击、收藏、分享、加入对比、提交咨询、购买意向等。用户隐式行为: 页面停留时间、浏览路径、搜索关键词、鼠标移动轨迹(需注意隐私合规)。用户属性数据: 注册信息(年龄、性别、行业,需用户授权)、地理位置(粗略)。产品数据: 产品分类、属性、价格、描述、标签、热度等。

数据处理与特征工程层:

数据清洗与预处理: 去除噪声、处理缺失值、数据标准化/归一化。用户画像构建: 基于人口统计学特征、行为偏好、兴趣标签等构建用户画像。产品画像构建: 基于产品属性、类别、内容特征(如从描述中提取关键词)构建产品画像。特征提取: 从原始数据中提取用于模型训练的特征向量。

算法模型层:

协同过滤 (Collaborative Filtering):

基于用户的协同过滤 (User-based CF): 找到与目标用户兴趣相似的用户群体,将这些用户喜欢的产品推荐给目标用户。基于物品的协同过滤 (Item-based CF): 计算物品之间的相似度,向用户推荐与其之前喜欢的物品相似的物品。

内容-based推荐: 基于用户画像和产品画像的相似度进行推荐。矩阵分解 (Matrix Factorization): 如SVD, ALS,解决协同过滤的稀疏性问题。深度学习模型:

神经网络协同过滤 (NCF)。深度兴趣网络 (DIN, DIEN): 更精准地捕捉用户的兴趣和兴趣演变。Transformer-based模型: 利用自注意力机制捕捉序列行为中的依赖关系。

混合推荐策略: 结合多种推荐算法的优点,提升推荐效果。

服务层:

推荐API服务: 提供实时推荐结果查询接口。离线计算与在线服务分离:

离线计算: 复杂模型(如深度学习模型)的训练、用户/物品相似度计算、用户长期兴趣挖掘,通常在夜间或非高峰时段进行,结果存储到数据库或缓存。在线服务: 结合用户的实时行为(如当前浏览商品),快速生成或调整推荐列表,可使用轻量级模型或规则引擎。

A/B测试框架: 用于评估不同推荐算法/策略的效果。

部署策略:

推荐引擎的离线计算部分,可利用公有云的大数据处理服务(如EMR, Dataproc, HDInsight)和AI训练服务(如SageMaker, Azure ML)。在线推荐API服务可部署在公有云和私有云的Kubernetes集群中,结合Redis等缓存加速,确保低延迟响应。用户行为数据可通过消息队列(如Kafka)实时或准实时地流入数据处理管道。

3.3.3 用户行为分析与智能运营

目标: 深入理解用户在虚拟展厅内的行为模式和偏好,为展厅优化、产品迭代和营销策略提供数据支持。

技术方案:

数据埋点与采集:

前端埋点: 在虚拟展厅的关键页面和交互元素(按钮、链接、3D模型交互)嵌入埋点代码,收集用户行为事件(如page_view, click, stay, scroll, 3d_model_interaction)。后端日志: 记录API调用、服务响应时间、错误信息等。

数据存储与处理:

实时数据处理流: 使用Kafka + Flink/Spark Streaming处理实时行为数据,用于实时推荐、异常检测。批处理数据仓库: 使用Hadoop Hive, Spark SQL, Snowflake, Redshift等构建数据仓库,存储历史数据,进行离线分析。

分析模型与可视化:

漏斗分析: 分析用户从进入展厅到完成目标转化(如提交表单、购买)的各环节转化率和流失原因。路径分析: 展示用户在展厅内的典型浏览路径。用户分群/分层: 基于行为和属性将用户划分为不同群体,进行差异化运营。留存分析: 分析用户回访率和留存周期。异常行为检测: 利用聚类算法或异常检测模型识别可疑访问行为(如爬虫、恶意攻击)。可视化仪表盘: 使用BI工具(如Tableau, Power BI, Superset)构建实时或准实时的运营数据仪表盘。

智能运营决策:

自动化营销: 基于用户分群和行为触发自动的营销活动(如邮件推送、优惠券发放)。展厅内容智能调整: 根据热门产品和用户兴趣,自动调整展厅首页推荐位或热门展区。

部署策略:

大数据处理和AI分析能力优先利用公有云服务,快速搭建并弹性扩展。分析结果和决策建议可通过API反馈给部署在混合云环境的虚拟展厅应用系统。

3.4 关键技术选型建议

在混合云高可用企业虚拟展厅的建设中,技术选型至关重要。以下提供一些关键组件的技术选型建议,供参考。

3.4.1 私有云基础设施:

虚拟化平台: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM (开源)。容器编排: Kubernetes (K8s) – 可通过Rancher, OpenShift等平台简化管理。存储: Dell EMC, NetApp, HPE, 开源Ceph (对象存储/块存储)。网络: Cisco, Juniper, Arista, F5 (负载均衡)。

3.4.2 公有云服务提供商 (根据企业策略和现有合作关系选择):

主流选择: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform。国内选择: 阿里云, 腾讯云, 华为云。

3.4.3 3D渲染与前端框架:

3D引擎:

Web端高性能: Three.js, Babylon.js (轻量级,基于WebGL)。复杂交互与高质量渲染: Unity 3D (可导出WebGL), Unreal Engine (可导出WebGL,但包体较大)。

前端框架: React, Vue.js, Angular (与3D引擎结合使用)。UI组件库: Ant Design, Element UI, Material-UI。

3.4.4 数据存储与数据库:

关系型数据库:

私有云: MySQL (Percona Server, MariaDB), PostgreSQL, Oracle, SQL Server。公有云: AWS RDS, Azure SQL Database, Google Cloud SQL, 阿里云RDS。

NoSQL数据库:

文档型: MongoDB (灵活存储产品描述等非结构化/半结构化数据)。键值型: Redis (缓存, 会话存储, 实时计数器)。宽列型: Cassandra (适合写入密集的用户行为日志)。

对象存储:

私有云: MinIO, Ceph Object Gateway。公有云: AWS S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage。

数据仓库/数据湖:

公有云: AWS Redshift, Snowflake, Google BigQuery, Azure Synapse Analytics。私有云/混合: Apache Hudi, Apache Iceberg, ClickHouse。

3.4.5 中间件与DevOps工具链:

消息队列: Apache Kafka, RabbitMQ, RocketMQ。服务注册与发现: Kubernetes Services, Consul, Nacos。API网关: Kong, Spring Cloud Gateway, APISIX, AWS API Gateway, Azure API Management。CI/CD: Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions, ArgoCD, Tekton。监控与可观测性: Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Jaeger/Zipkin (分布式追踪), Datadog, New Relic。基础设施即代码 (IaC): Terraform, AWS CloudFormation, Azure Resource Manager Templates。

3.4.6 AI服务与框架:

对话机器人平台: Rasa (开源), Dialogflow, AWS Lex, Azure Bot Service。机器学习框架: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn。MLOps平台: MLflow, Kubeflow, AWS SageMaker, Azure Machine

暂无评论内容