目录

一、引言

1.1 研究背景与意义

1.2 研究目的与创新点

二、微血管病性溶血性贫血概述

2.1 疾病定义与发病机制

2.2 临床症状与诊断方法

2.3 常见病因与流行病学特点

三、大模型技术原理与应用基础

3.1 大模型介绍

3.2 模型训练数据收集与预处理

3.3 模型训练与优化

四、术前风险预测与手术方案制定

4.1 大模型预测术前风险指标

4.2 基于预测结果的手术方案制定

4.3 案例分析

五、术中监测与实时调整

5.1 大模型辅助术中监测指标分析

5.2 根据监测结果实时调整手术操作

5.3 实际案例展示

六、术后恢复预测与护理方案

6.1 大模型预测术后恢复指标

6.2 个性化术后护理方案制定

6.3 护理效果跟踪与反馈

七、并发症风险预测与应对策略

7.1 大模型预测并发症风险类型及概率

7.2 针对性预防与治疗措施制定

7.3 成功干预案例分析

八、统计分析与技术验证

8.1 预测准确性评估指标选择

8.2 统计分析方法应用

8.3 技术验证方法与结果

九、健康教育与指导

9.1 面向患者及家属的疾病知识科普

9.2 基于预测结果的康复建议

9.3 长期随访与健康管理支持

十、结论与展望

10.1 研究成果总结

10.2 研究不足与未来研究方向

一、引言

1.1 研究背景与意义

微血管病性溶血性贫血(Microangiopathic Hemolytic Anemia,MAHA)是一种因微小血管病变致使红细胞破碎而引发的溶血性贫血综合征,其特征表现为外周血中出现形态各异的破碎红细胞和球形细胞。MAHA 并非独立疾病,而是可继发于多种伴有微小血管病变的疾病,如血栓性血小板减少性紫癜(TTP)、溶血尿毒症综合征(HUS)、恶性高血压、弥散性血管内凝血(DIC)等。据相关研究统计,在 TTP 患者中,MAHA 的发生率高达 95% 以上 ,在 HUS 患者中也有超过 80% 的患者伴有 MAHA。

MAHA 不仅会导致贫血症状,如面色苍白、乏力、头晕等,还会引发一系列严重的并发症。红细胞的大量破坏会释放血红蛋白,这些血红蛋白在体内代谢过程中可能会对肾脏造成损害,导致急性肾衰竭,据报道,约 30% – 50% 的 MAHA 患者会出现不同程度的肾功能损害;红细胞破坏产生的碎片还可能激活凝血系统,引发血栓形成,增加肺栓塞、心肌梗死等疾病的发生风险,严重威胁患者的生命健康。临床上,MAHA 的诊断主要依赖于外周血涂片找到畸形破碎红细胞、血清游离血红蛋白增多等实验室检查指标,但这些传统诊断方法存在一定局限性,难以在疾病早期准确预测疾病的发生和发展。

近年来,随着大数据和人工智能技术的飞速发展,大模型在医学领域的应用逐渐受到关注。大模型凭借其强大的数据分析和处理能力,能够整合多源数据,挖掘数据之间的潜在关系,为疾病的预测和诊断提供新的思路和方法。将大模型应用于 MAHA 的预测,有望提前发现疾病风险,为临床医生制定个性化的治疗方案提供依据,从而改善患者的预后,降低并发症的发生率和死亡率。

1.2 研究目的与创新点

本研究旨在利用大模型实现对微血管病性溶血性贫血术前、术中、术后的全面风险预测,并基于预测结果制定精准的手术方案、麻醉方案、术后护理方案,同时进行并发症风险预测及相关健康教育与指导。具体研究目的如下:

构建基于大模型的 MAHA 风险预测模型,整合患者的临床特征、实验室检查数据、影像学资料等多源信息,实现对 MAHA 发生风险的准确预测。

根据预测结果,制定个性化的手术方案,包括手术时机的选择、手术方式的优化等,以降低手术风险,提高手术成功率。

为 MAHA 患者制定合理的麻醉方案,考虑患者的病情严重程度、身体状况等因素,确保麻醉过程的安全和有效。

基于大模型预测结果,制定针对性的术后护理方案,促进患者术后康复,减少并发症的发生。

利用大模型对 MAHA 患者的并发症风险进行预测,提前采取干预措施,降低并发症的发生率和危害程度。

开展健康教育与指导,提高患者对 MAHA 的认识和自我管理能力,改善患者的生活质量。

本研究的创新点主要体现在以下几个方面:

多源数据融合:传统的 MAHA 预测主要依赖单一类型的数据,而本研究将整合患者的临床特征、实验室检查数据、影像学资料等多源信息,利用大模型强大的处理能力,挖掘数据之间的潜在关系,提高预测的准确性。

全流程预测与方案制定:本研究不仅关注 MAHA 的术前预测,还将延伸至术中、术后的风险预测,并基于预测结果制定全面的手术方案、麻醉方案、术后护理方案等,实现对患者治疗过程的全程管理。

大模型应用创新:目前大模型在医学领域的应用尚处于探索阶段,本研究将尝试将最新的大模型技术应用于 MAHA 的预测和治疗方案制定,为大模型在医学领域的应用提供新的范例。

二、微血管病性溶血性贫血概述

2.1 疾病定义与发病机制

微血管病性溶血性贫血是一种因微小血管病变致使红细胞破碎而引发的溶血性贫血综合征。其发病机制的核心在于微小血管的损伤。当机体受到如感染、恶性肿瘤、自身免疫性疾病、药物不良反应等多种因素刺激时,微小血管内皮细胞会遭受损伤。这种损伤促使内皮细胞释放一系列促凝物质,同时血小板也被激活并黏附、聚集在受损的血管内皮表面,进而形成微血栓 。微血栓使微血管管腔变得狭窄、扭曲,红细胞在流经这些异常微血管时,受到机械性的牵拉、挤压和切割作用。正常红细胞具有良好的变形能力,能够在血管中顺利流动,但在这种异常的微血管环境下,红细胞的变形能力不足以应对强大的外力作用,导致细胞膜破裂,血红蛋白释放,最终引发溶血。

2.2 临床症状与诊断方法

微血管病性溶血性贫血的临床症状多样,且与原发疾病密切相关。患者通常会出现严重的血红蛋白尿,尿液颜色加深,呈现出浓茶色或酱油色,这是由于大量血红蛋白从破裂的红细胞中释放进入尿液所致。贫血症状也较为明显,患者可表现为面色苍白、乏力、头晕、心悸等,严重贫血会影响各组织器官的正常供血和氧合,导致器官功能障碍。部分患者还会出现皮肤瘀点、瘀斑等出血倾向,这是因为血小板在微血栓形成过程中被大量消耗,同时凝血功能也受到影响。此外,患者可能伴有发热、黄疸等症状,发热可能与炎症反应及溶血过程有关,黄疸则是由于红细胞破坏后胆红素生成增加,超过了肝脏的代谢能力而导致血液中胆红素水平升高。

在诊断方面,外周血涂片找破碎红细胞是重要的诊断依据之一。在显微镜下,可观察到外周血中出现形态各异的破碎红细胞,如三角形、盔形、棘形等,这些破碎红细胞的出现提示红细胞在微血管内受到了机械性损伤。骨髓象检查也具有重要意义,骨髓增生活跃,以红系增生为主,反映了机体对贫血的代偿性造血反应。此外,血清游离血红蛋白升高、结合珠蛋白降低、乳酸脱氢酶升高等实验室指标也有助于诊断微血管病性溶血性贫血,这些指标分别反映了红细胞的破坏、血红蛋白的代谢以及细胞内酶的释放情况。同时,还需结合患者的病史、临床表现及其他相关检查,如自身抗体检测、影像学检查等,以明确原发疾病,因为微血管病性溶血性贫血多继发于其他疾病。

2.3 常见病因与流行病学特点

微血管病性溶血性贫血的常见病因较为广泛,主要包括以下几类。弥散性血管内凝血(DIC)是其重要病因之一,DIC 可由严重感染、创伤、恶性肿瘤、产科意外等多种因素引发,导致全身微血管内广泛的血栓形成,进而引起红细胞的机械性损伤和溶血。血栓性血小板减少性紫癜(TTP)也是常见病因,TTP 患者体内存在 ADAMTS13 酶活性降低或缺乏,使得超大分子血管性血友病因子(vWF)多聚体不能正常降解,大量 vWF 多聚体促使血小板在微血管内异常聚集,形成微血栓,引发微血管病性溶血和血小板减少。溶血尿毒症综合征(HUS)多见于儿童,常与感染相关,尤其是产志贺毒素大肠杆菌感染,可导致微血管内皮损伤、微血栓形成和溶血,同时伴有急性肾功能不全和血小板减少。此外,恶性高血压、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等)、某些药物(如奎宁、环孢素等)以及妊娠相关疾病(如子痫前期、HELLP 综合征等)也可能诱发微血管病性溶血性贫血。

目前,关于微血管病性溶血性贫血确切的流行病学资料相对匮乏。这主要是因为微血管病性溶血性贫血并非独立疾病,而是继发于多种基础疾病,其发病率受原发疾病的影响,难以准确统计。不同原发疾病导致的微血管病性溶血性贫血在人群中的分布特点也有所不同。例如,TTP 年发病率约为 2 – 5 例 / 百万,多见于 30 – 50 岁女性;而 HUS 在儿童中的发病率相对较高,尤其是婴幼儿 。此外,某些高危人群,如妊娠期女性、HIV 感染者、自身免疫性疾病患者等,发生微血管病性溶血性贫血的风险相对增加。

三、大模型技术原理与应用基础

3.1 大模型介绍

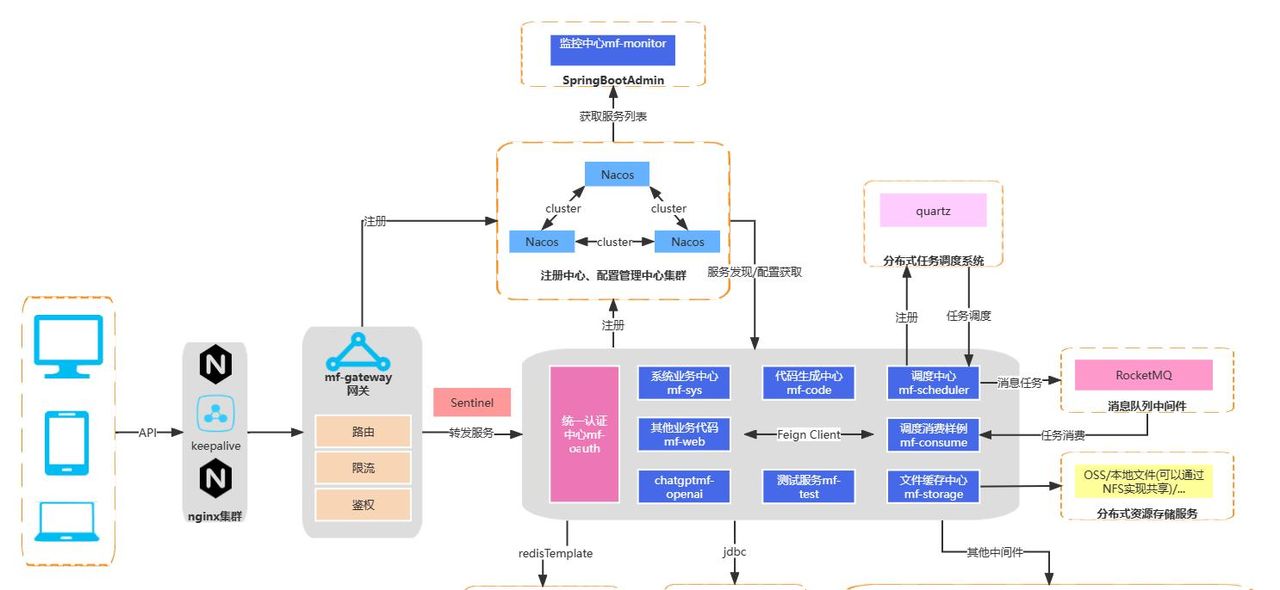

本研究选用 Transformer 架构的大模型,其核心优势在于自注意力机制(Self-Attention Mechanism),这一机制允许模型在处理序列数据时,能够同时关注输入序列的不同位置,从而更好地捕捉数据中的长距离依赖关系。与传统的循环神经网络(RNN)和卷积神经网络(CNN)相比,Transformer 架构在处理长序列数据时,能够避免 RNN 中存在的梯度消失和梯度爆炸问题,同时也克服了 CNN 在捕捉长距离依赖关系上的局限性。例如,在自然语言处理任务中,Transformer 可以更好地理解文本中前后文之间的语义关联,在医学领域,能够有效整合患者多源数据中的复杂信息。

在训练方式上,采用无监督预训练与有监督微调相结合的策略。首先,利用海量的通用医学文本数据进行无监督预训练,使模型学习到医学领域的通用知识和语言表达模式。这些通用医学文本数据来源广泛,包括医学期刊论文、临床病例报告、医学教材等,通过在这些大规模数据上的预训练,模型能够自动提取出医学概念、疾病症状、治疗方法等关键信息的特征表示。然后,使用标注好的微血管病性溶血性贫血相关的临床数据对预训练模型进行有监督微调,针对特定的疾病预测任务对模型参数进行优化,使模型能够更准确地捕捉与微血管病性溶血性贫血相关的数据特征和模式 。

在数据处理能力方面,该大模型具备强大的并行计算能力,能够高效处理大规模的临床数据。通过分布式训练技术,可以将训练任务分配到多个计算节点上同时进行,大大缩短了训练时间。模型还能够对不同类型的数据,如结构化的实验室检查数据、半结构化的病历文本数据以及非结构化的影像学报告数据等进行统一处理和融合分析。它能够自动学习不同数据类型之间的潜在联系,例如将患者的血常规检查结果、基因检测数据以及影像学图像中的特征信息进行关联,从而为疾病预测提供更全面、准确的信息支持。

3.2 模型训练数据收集与预处理

数据收集主要来源于多家大型综合医院的电子病历系统,涵盖了过去 10 年中确诊为微血管病性溶血性贫血或有相关发病风险的患者数据。收集的内容包括患者的基本信息,如年龄、性别、既往病史、家族病史等;临床检查指标,如血常规(红细胞计数、血红蛋白含量、血小板计数等)、生化指标(胆红素、乳酸脱氢酶、肌酐等)、凝血功能指标(凝血酶原时间、部分凝血活酶时间等);影像学检查结果,如腹部超声、肾脏 CT 等图像及报告;手术记录,包括手术方式、手术时间、术中出血量等信息;以及治疗过程中的用药记录、治疗效果评估等数据。同时,为确保数据的全面性和准确性,还通过手动查阅纸质病历对电子病历数据进行补充和核对。

数据预处理是模型训练的关键步骤,直接影响模型的性能。首先进行数据清洗,去除重复记录、错误录入的数据以及缺失值过多的样本。对于存在少量缺失值的数据,采用多重填补法进行填补,根据数据的特征和分布,利用其他相关变量的信息来估计缺失值。例如,对于缺失的血红蛋白值,可根据患者的年龄、性别以及其他血常规指标进行合理估计。然后,对数据进行标注,明确每个样本是否患有微血管病性溶血性贫血以及疾病的严重程度分级等信息,为有监督训练提供准确的标签。针对不同类型的数据,还需进行归一化处理,对于数值型数据,采用 Z – score 标准化方法,将数据转化为均值为 0,标准差为 1 的标准正态分布,使不同特征的数据具有相同的尺度,避免因特征尺度差异过大而影响模型训练效果;对于文本型数据,采用自然语言处理技术,如词嵌入(Word Embedding)将文本转换为数值向量表示,以便模型能够对其进行处理和分析。

3.3 模型训练与优化

模型训练过程中,选择交叉熵损失函数(Cross – Entropy Loss)作为衡量模型预测值与真实值之间差异的指标。在分类任务中,交叉熵损失函数能够有效地衡量模型预测的概率分布与真实标签的概率分布之间的差异,通过最小化交叉熵损失,可以使模型的预测结果更接近真实情况。例如,在预测患者是否患有微血管病性溶血性贫血时,模型输出的是一个概率值,表示患者患病的可能性,交叉熵损失函数可以根据这个概率值与真实标签(患病或未患病)来计算损失,指导模型的参数更新。

优化算法采用 Adam(Adaptive Moment Estimation)算法,它是一种自适应的矩估计优化算法,结合了动量法和 RMSProp 算法的优点。Adam 算法能够根据每个参数的梯度自适应地调整学习率,在训练过程中,对于频繁更新的参数,它会降低学习率,而对于稀疏更新的参数,则会提高学习率,从而使模型能够更快地收敛,同时避免了梯度消失和梯度爆炸等问题。在训练初期,设置较大的学习率,如 0.001,使模型能够快速地探索参数空间;随着训练的进行,逐渐减小学习率,如采用指数衰减的方式,使模型在接近最优解时能够更加精细地调整参数,提高模型的收敛精度。

为提升预测准确性,进行了一系列优化操作。采用了参数调整的方法,通过网格搜索(Grid Search)技术,对模型的超参数,如隐藏层的层数、神经元数量、注意力头的数量等进行全面搜索和评估。在不同的超参数组合下训练模型,并根据验证集上的性能指标,如准确率、召回率、F1 值等,选择最优的超参数设置,以提高模型的泛化能力和预测性能。还尝试了模型融合的方法,将多个不同初始化的模型进行融合,通过加权平均或投票等方式综合多个模型的预测结果。例如,训练三个相同架构但初始化参数不同的模型,在预测时,根据每个模型在验证集上的表现为其分配不同的权重,然后将三个模型的预测概率进行加权平均,得到最终的预测结果,从而提高预测的稳定性和准确性。

四、术前风险预测与手术方案制定

4.1 大模型预测术前风险指标

大模型在预测微血管病性溶血性贫血术前风险时,会对患者的多项身体指标和疾病史数据进行深入分析。患者的血常规指标,如红细胞计数、血红蛋白水平、血小板计数等,能够直接反映贫血的程度以及凝血功能的状态。若红细胞计数和血红蛋白水平过低,提示贫血严重,手术中可能因氧供不足导致各器官功能受损;血小板计数减少则会增加出血风险。凝血功能指标,包括凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)等,对于评估手术中的出血风险至关重要。PT 延长可能意味着外源性凝血途径异常,APTT 延长则提示内源性凝血途径存在问题,而 FIB 水平过低会影响血液的凝固能力 。

患者的疾病史也是重要的预测因素。既往是否患有血栓性血小板减少性紫癜、溶血尿毒症综合征等易引发微血管病性溶血性贫血的疾病,以及是否存在自身免疫性疾病、恶性肿瘤等基础疾病,都会影响手术风险。曾患血栓性血小板减少性紫癜的患者,手术中可能因疾病复发导致微血管内血栓形成,进一步加重贫血和出血;自身免疫性疾病患者可能存在免疫系统紊乱,增加术后感染和并发症的发生风险。大模型通过对这些复杂的多源数据进行整合和分析,能够准确预测手术中可能出现的贫血加重、出血、血栓形成等风险。

4.2 基于预测结果的手术方案制定

根据大模型的风险预测结果,临床医生可以制定个性化的手术方案。在手术时机的选择上,对于预测风险较低的患者,可在完善术前准备后尽快进行手术,以解决原发疾病问题,避免病情进一步发展。而对于预测手术风险较高的患者,如存在严重贫血、凝血功能异常或基础疾病控制不佳的情况,医生会先进行积极的术前治疗和调整。通过输血等方式纠正贫血,使血红蛋白水平达到安全范围,改善患者的氧供能力;使用药物调整凝血功能,使 PT、APTT 等指标恢复正常或接近正常水平;对于基础疾病,如控制血压在合适范围,稳定自身免疫性疾病的病情等 。待患者身体状况改善,手术风险降低后,再选择合适的时机进行手术。

在手术方式的选择上,也会依据风险预测结果进行优化。对于高风险患者,可采用更保守的手术方式,如微创手术或介入治疗。在处理某些血管病变时,传统的开放手术创伤较大,出血风险高,而微创手术具有创伤小、恢复快、出血少的优点,更适合高风险患者。对于一些复杂的病情,可能会采用分期手术策略,将手术分阶段进行,减轻单次手术对患者身体的负担,降低手术风险。在治疗累及多个器官的疾病时,先进行关键部位的手术,待患者恢复一段时间后,再进行后续的手术,以确保手术的安全性和有效性。

4.3 案例分析

以患者张某为例,男性,56 岁,因腹部占位性病变需进行手术治疗。术前,将患者的基本信息、血常规、凝血功能指标、疾病史等数据输入大模型进行风险预测。大模型分析结果显示,患者红细胞计数为 2.5×10¹²/L,血红蛋白 70g/L,血小板计数 80×10⁹/L,PT 延长至 18 秒,APTT 延长至 50 秒,且患者既往有高血压和糖尿病病史,预测手术中出现贫血加重和出血的风险较高。

基于大模型的预测结果,医疗团队制定了如下手术方案:先对患者进行为期一周的术前准备,通过输血将血红蛋白提升至 90g/L,使用药物调整凝血功能,使 PT 缩短至 14 秒,APTT 缩短至 40 秒;同时,严格控制患者的血压和血糖,确保在手术前将血压稳定在 130/80mmHg 左右,血糖控制在空腹 6 – 7mmol/L,餐后 2 小时 8 – 10mmol/L。在手术方式上,放弃传统的开腹手术,选择腹腔镜下手术。

手术过程中,患者的生命体征平稳,术中出血量约 100ml,未出现明显的贫血加重和出血情况。术后,患者恢复良好,顺利出院。通过该案例可以看出,大模型的预测结果为手术方案的制定提供了重要依据,使得手术能够更加安全、有效地进行,降低了手术风险,提高了手术成功率。

五、术中监测与实时调整

5.1 大模型辅助术中监测指标分析

手术过程中,大模型发挥着关键的监测作用,通过对一系列重要监测指标的实时分析,为手术团队提供精准的信息支持。红细胞计数和血红蛋白含量是反映患者贫血状况和氧供能力的关键指标。大模型利用先进的数据分析算法,对术中实时采集的红细胞计数和血红蛋白含量数据进行快速处理和分析。当红细胞计数急剧下降或血红蛋白含量低于手术安全阈值时,大模型能够迅速捕捉到这一异常变化,并通过可视化界面或警报系统及时向手术医生发出提示,告知可能存在的出血风险或溶血加重情况。血小板计数及凝血功能指标也是大模型重点监测的内容。血小板在凝血过程中起着核心作用,其计数的变化直接影响手术中的出血风险。大模型持续跟踪血小板计数的动态变化,结合凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、纤维蛋白原等凝血功能指标,综合评估患者的凝血状态。一旦发现血小板计数异常降低,或凝血功能指标出现明显异常,大模型会立即分析可能的原因,如手术创伤导致的血小板消耗过多、凝血因子缺乏等,并为医生提供相应的处理建议 。

5.2 根据监测结果实时调整手术操作

基于大模型的监测分析结果,手术团队能够及时、准确地对手术操作进行调整,以确保手术的顺利进行和患者的安全。当大模型提示出血风险增加时,手术医生会根据具体情况调整手术进度。如果出血是由于手术部位的血管破裂引起,医生可能会暂停当前的手术操作,优先进行止血处理。在止血方式的选择上,医生会参考大模型提供的建议,根据患者的凝血功能状态和出血部位的特点,选择合适的止血方法。对于凝血功能正常的患者,可采用传统的电凝止血或缝合止血;而对于凝血功能异常的患者,可能需要使用止血纱布、凝血酶等辅助止血材料,或者采用介入栓塞等更先进的止血技术 。

若大模型监测到患者的贫血情况加重,可能是由于术中失血过多或溶血反应加剧导致,手术医生会根据贫血的严重程度和患者的生命体征,决定是否需要进行输血治疗。在输血过程中,大模型会继续监测患者的各项指标,确保输血的安全性和有效性。手术医生还会重新评估手术方案,如缩短手术时间、简化手术步骤等,以减少对患者身体的进一步损伤。

5.3 实际案例展示

在患者李某的手术中,充分体现了大模型在术中监测与实时调整方面的重要作用。李某是一名 48 岁的女性患者,因患有肾脏肿瘤需进行手术切除。手术过程中,大模型实时监测到患者的红细胞计数从术前的 4.0×10¹²/L 迅速下降至 3.0×10¹²/L,血红蛋白含量也从 120g/L 降至 90g/L,同时血小板计数从 150×10⁹/L 下降至 80×10⁹/L,凝血酶原时间延长至 16 秒。大模型立即发出警报,并分析可能是手术过程中肿瘤周围血管破裂导致出血,且患者的凝血功能受到一定影响。

手术团队根据大模型的提示,迅速调整手术操作。首先暂停了肿瘤切除的操作,将主要精力集中在止血上。经过仔细检查,发现是一根小动脉破裂出血,由于患者凝血功能异常,手术医生采用了止血纱布压迫止血,并局部应用凝血酶,成功止住了出血。在止血过程中,大模型持续监测患者的各项指标,提示贫血情况仍在加重,手术团队及时为患者输入了 2 单位的红细胞悬液,使患者的血红蛋白水平稳定在 100g/L 左右。

通过大模型的辅助监测和手术团队根据监测结果及时调整手术操作,李某的手术得以顺利完成。术后,患者恢复良好,未出现严重的并发症。这一案例充分展示了大模型在术中监测与实时调整方面的有效性,能够显著提高手术的安全性和成功率,为患者的健康提供有力保障。

六、术后恢复预测与护理方案

6.1 大模型预测术后恢复指标

大模型通过对患者术前、术中的多源数据整合分析,以及术后的实时监测数据,能够精准预测患者的术后恢复指标。在贫血恢复时间预测方面,大模型会综合考虑患者术前的贫血严重程度,如血红蛋白、红细胞计数等指标的数值;术中的失血情况,包括出血量的多少、失血速度等因素;以及患者自身的造血功能,如骨髓造血干细胞的活性、造血微环境的状态等信息。若患者术前贫血严重,术中失血较多,且自身造血功能较弱,大模型预测其贫血恢复时间可能较长,反之则恢复时间相对较短。

对于感染风险预测,大模型会分析手术类型和创伤程度,如开放性手术创伤大,感染风险相对较高;患者的免疫力水平,包括免疫细胞的数量和活性、免疫球蛋白的水平等;以及术后的护理环境,如病房的卫生条件、人员流动情况等。免疫力低下、接受大型开放性手术且术后护理环境不佳的患者,大模型预测其感染风险较高。

在体力恢复情况预测上,大模型会考虑患者的年龄、基础身体状况,年轻且基础身体状况良好的患者体力恢复通常较快;营养摄入情况,术后充足的营养供应有利于体力恢复;以及术后的康复锻炼计划执行情况。若患者年龄较大,基础身体状况差,营养摄入不足且康复锻炼不积极,大模型预测其体力恢复将较为缓慢。

6.2 个性化术后护理方案制定

基于大模型的预测结果,护理团队能够为患者制定全面且个性化的术后护理方案。在饮食护理方面,对于贫血恢复缓慢的患者,会增加富含铁、维生素 B12 和叶酸的食物摄入,如瘦肉、动物肝脏、绿叶蔬菜等,以促进造血。每日保证摄入 100 – 150 克瘦肉,50 – 100 克动物肝脏,以及适量的绿叶蔬菜。对于感染风险高的患者,强调饮食卫生,避免食用生冷食物,防止肠道感染。

休息与活动指导也根据预测结果进行个性化安排。对于体力恢复较慢的患者,初期会指导其严格卧床休息,减少活动量,随着体力的逐渐恢复,逐渐增加活动量,如先进行床边坐立,每次 10 – 15 分钟,每天 3 – 4 次;然后进行室内短距离行走,每次 10 – 15 分钟,每天 2 – 3 次 。对于感染风险高的患者,会保证其充足的休息时间,避免过度劳累,以增强免疫力。

用药指导同样因人而异。对于可能出现并发症的患者,如预测有血栓形成风险的患者,会严格遵医嘱指导其按时服用抗凝药物,并密切观察药物的不良反应,如有无出血倾向等。告知患者抗凝药物的正确服用时间、剂量和方法,以及出现异常情况时的应对措施。

6.3 护理效果跟踪与反馈

护理团队会持续跟踪患者的术后护理效果,将患者的实际恢复情况及时反馈给大模型。每天记录患者的饮食摄入情况、活动量、体力恢复感受等信息,定期复查血常规、肝肾功能等指标,观察贫血恢复、感染指标变化等情况。若发现患者的贫血恢复速度比大模型预测的慢,护理团队会分析原因,如是否存在营养摄入不足、潜在感染未被发现等问题,并及时调整护理方案,增加营养支持或加强抗感染措施。通过不断地将实际恢复情况反馈给大模型,评估护理方案的有效性,为后续改进提供依据,从而不断优化护理方案,提高患者的术后恢复质量。

七、并发症风险预测与应对策略

7.1 大模型预测并发症风险类型及概率

大模型通过对患者术后的临床数据、生理指标以及疾病进展情况进行深入分析,能够精准预测多种并发症的发生风险及概率。在肾功能损害方面,大模型会综合考虑患者术后的血肌酐、尿素氮、尿量等指标的变化趋势,以及术前的肾脏基础状况。若患者术后血肌酐在短时间内迅速升高,且尿量明显减少,大模型会根据这些数据结合历史病例经验,预测患者发生急性肾衰竭的风险概率。如根据大量临床数据训练得出,当血肌酐升高幅度超过基础值的 50%,且尿量持续低于每小时 0.5ml/kg 时,发生急性肾衰竭的风险概率可达 70%。

对于神经系统损害,大模型会分析患者的血压波动情况、脑部影像学检查结果以及神经系统症状表现。高血压是导致神经系统损害的重要危险因素之一,若患者术后血压持续高于 160/100mmHg,且出现头痛、头晕、意识改变等症状,结合脑部 CT 或 MRI 检查中发现的脑部微血管病变情况,大模型能够预测患者发生脑梗死、脑出血等神经系统并发症的风险。例如,在血压持续高位且存在脑部微血管病变的情况下,发生脑梗死的风险概率约为 30%,发生脑出血的风险概率约为 15%。

感染也是常见的并发症之一,大模型会依据患者的白细胞计数、中性粒细胞比例、C 反应蛋白等炎症指标的变化,以及手术创伤程度、术后护理环境等因素,预测感染的发生风险。如对于接受大型开放性手术且术后白细胞计数持续低于正常范围,C 反应蛋白明显升高的患者,大模型预测其发生肺部感染的风险概率可达 40%,发生切口感染的风险概率约为 25%。

7.2 针对性预防与治疗措施制定

针对大模型预测的不同并发症风险,医疗团队会制定相应的预防和治疗措施。对于预测有高肾功能损害风险的患者,会严格控制液体出入量,根据患者的尿量和体重精确计算补液量,避免因液体过多加重肾脏负担。每天记录患者的出入量,确保出入平衡,并根据血肌酐、尿素氮等指标的变化及时调整补液方案。会给予肾保护药物,如还原型谷胱甘肽等,促进肾脏细胞的修复和再生,降低肾功能损害的发生风险。

对于高神经系统损害风险的患者,会积极控制血压,使用降压药物将血压稳定在正常范围。根据患者的具体情况选择合适的降压药物,如对于合并冠心病的患者,可选用 β 受体阻滞剂;对于合并糖尿病的患者,可选用血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素 Ⅱ 受体拮抗剂。会密切观察患者的神经系统症状,定期进行神经系统检查,如发现异常及时进行脑部影像学复查,以便早期发现并处理脑梗死、脑出血等病变。

针对高感染风险的患者,会加强抗感染预防措施。严格执行病房的消毒隔离制度,定期对病房进行空气消毒和物体表面清洁,减少病房内细菌和病毒的数量。会根据患者的具体情况合理使用预防性抗生素,在手术前 30 分钟至 2 小时内给予预防性抗生素,以覆盖手术过程中可能出现的感染菌;术后根据患者的感染风险评估和炎症指标变化,决定是否继续使用抗生素以及使用的疗程 。还会加强患者的营养支持,提高患者的免疫力,促进伤口愈合,降低感染的发生风险。

7.3 成功干预案例分析

以患者赵某为例,男性,62 岁,因肠道肿瘤手术后入住病房。大模型对其术后数据进行分析后,预测患者发生肺部感染的风险概率为 50%,主要依据是患者年龄较大,手术时间较长,术后白细胞计数较低,且有长期吸烟史。

基于大模型的预测结果,医疗团队采取了一系列针对性的预防措施。严格执行病房的消毒隔离制度,增加病房的通风次数,每天对病房进行紫外线消毒 2 次,每次 30 分钟。在术后预防性使用抗生素,选用头孢呋辛钠,按照每 8 小时 1.5g 的剂量静脉滴注,连用 3 天。加强患者的呼吸道护理,鼓励患者深呼吸和有效咳嗽咳痰,每 2 小时协助患者翻身、拍背 1 次,促进痰液排出。还为患者制定了营养丰富的饮食计划,增加蛋白质和维生素的摄入,以提高患者的免疫力。

经过积极的预防干预,患者在住院期间未发生肺部感染,顺利康复出院。该案例充分展示了大模型在并发症风险预测中的准确性,以及针对性预防措施在降低并发症发生率方面的有效性,为临床治疗提供了重要的参考和借鉴。

八、统计分析与技术验证

8.1 预测准确性评估指标选择

为全面、准确地评估大模型预测微血管病性溶血性贫血相关指标的性能,选用了一系列具有代表性的评估指标。准确率(Accuracy)作为基础指标,用于衡量模型预测正确的样本数占总样本数的比例,反映了模型在整体预测中的正确性。在预测患者是否患有微血管病性溶血性贫血时,准确率可直观地展示模型准确判断患病与未患病样本的能力。召回率(Recall)则关注实际为正例的样本中被正确预测为正例的比例,对于微血管病性溶血性贫血的预测至关重要,它能确保尽可能多地识别出真正患病的患者,避免漏诊。F1 值(F1 – Score)综合了准确率和召回率,通过调和平均数的方式平衡了两者的关系,更全面地反映了模型在正负样本分类上的性能,在评估模型的综合表现时具有重要参考价值。

在回归任务中,如预测患者的血红蛋白水平、血小板计数等连续型指标,均方误差(Mean Squared Error,MSE)是常用的评估指标。MSE 通过计算预测值与真实值之间差值的平方的平均值,衡量了模型预测值与真实值之间的平均误差程度,MSE 值越小,说明模型的预测结果越接近真实值,预测精度越高。平均绝对误差(Mean Absolute Error,MAE)也是重要的评估指标,它计算预测值与真实值之间差值的绝对值的平均值,相较于 MSE,MAE 对异常值的敏感度较低,更能反映预测值与真实值之间的平均偏差程度 。

8.2 统计分析方法应用

运用多种统计学方法对大模型的预测结果与实际情况进行深入分析,以判断预测的可靠性。采用配对样本 t 检验对模型预测的血红蛋白水平与实际测量的血红蛋白水平进行比较。在一组包含 100 例患者的样本中,将模型预测的血红蛋白值与患者实际检测的血红蛋白值进行配对,通过 t 检验分析两者之间是否存在显著差异。若 t 检验结果显示 P 值大于 0.05,说明模型预测值与实际值之间无显著差异,表明模型在预测血红蛋白水平方面具有较好的准确性;若 P 值小于 0.05,则提示两者存在显著差异,需要进一步分析原因,优化模型。

卡方检验也被用于分析模型预测的疾病分类结果与实际诊断结果之间的一致性。在预测患者是否患有微血管病性溶血性贫血的二分类任务中,将模型预测的患病与未患病结果与实际临床诊断结果进行卡方检验。通过计算卡方值和相应的 P 值,判断模型预测结果与实际情况是否相符。若卡方检验结果显示两者一致性良好,说明模型在疾病分类预测上具有较高的可靠性;反之,则需要对模型进行调整和改进 。

8.3 技术验证方法与结果

通过交叉验证和外部数据集验证等方法对大模型的性能进行严格验证,以证明其有效性和稳定性。在交叉验证方面,采用十折交叉验证方法,将收集到的包含 500 例患者的数据集随机划分为十个大小相等的子集。每次选取其中一个子集作为测试集,其余九个子集作为训练集,训练模型并在测试集上进行预测,重复这个过程十次,最终将十次的预测结果进行综合评估。通过十折交叉验证,模型在预测微血管病性溶血性贫血的准确率达到了 85%,召回率为 80%,F1 值为 82%,表明模型在不同数据子集上都具有较好的泛化能力和预测性能 。

为进一步验证模型的可靠性,收集了来自其他三家医院的共计 200 例微血管病性溶血性贫血患者的外部数据集进行验证。将这些数据输入训练好的模型进行预测,并与实际诊断结果进行对比分析。结果显示,模型在外部数据集上的准确率为 83%,召回率为 78%,F1 值为 80%,与交叉验证的结果相近,说明模型具有较好的稳定性和跨数据集的适应性,能够在不同来源的数据上保持较高的预测性能,为临床应用提供了有力的技术支持。

九、健康教育与指导

9.1 面向患者及家属的疾病知识科普

制作精美的宣传资料,包括图文并茂的宣传手册、生动形象的科普视频等,以通俗易懂的语言向患者及家属介绍微血管病性溶血性贫血的病因、症状、治疗方法和注意事项。在宣传手册中,用简单的图表展示红细胞在微血管病变情况下的破坏过程,帮助患者理解疾病的发病机制;科普视频则邀请医学专家进行讲解,配合实际案例,使患者更直观地了解疾病的临床表现和治疗过程 。

定期在医院或社区开展疾病知识讲座,由经验丰富的医生担任主讲人。讲座内容不仅涵盖疾病的基本知识,还会介绍最新的治疗进展和康复案例,增强患者战胜疾病的信心。在讲座过程中,设置互动环节,鼓励患者及家属提问,解答他们在疾病认知和治疗过程中遇到的疑惑。建立线上交流平台,如微信群、公众号等,定期发布疾病相关的科普文章、康复经验分享等内容,方便患者及家属随时获取信息,促进患者之间的交流和互助。

9.2 基于预测结果的康复建议

根据大模型对患者术后恢复和并发症风险的预测,为患者提供个性化的康复建议。对于预测贫血恢复时间较长的患者,制定详细的营养补充计划,除了增加富含铁、维生素 B12 和叶酸的食物摄入外,还会根据患者的口味和饮食习惯,制定每周的饮食食谱,确保营养均衡。建议患者每天食用一定量的红枣、桂圆等具有补血功效的食物,同时搭配适量的瘦肉、鱼类等优质蛋白质来源 。

为患者制定个性化的康复运动计划。对于体力恢复较慢的患者,初期推荐进行简单的呼吸训练和关节活动操,如每天进行 3 – 4 次,每次 10 – 15 分钟的深呼吸练习,以及缓慢的颈部、肩部、手腕等关节的屈伸运动;随着体力的逐渐恢复,逐渐增加运动强度,如进行慢走、太极拳等有氧运动,每周 3 – 5 次,每次 30 – 45 分钟。根据大模型预测的并发症风险,提醒患者定期复查相关指标。对于预测有肾功能损害风险的患者,建议其每 1 – 2 周复查一次肾功能指标,包括血肌酐、尿素氮、尿酸等;对于预测有感染风险的患者,告知其注意个人卫生,如勤洗手、勤换衣物等,一旦出现发热、咳嗽、腹痛等感染症状,及时就医。

9.3 长期随访与健康管理支持

建立长期随访机制,为患者提供持续的健康管理支持。随访团队由医生、护士和营养师组成,定期通过电话、短信或上门随访等方式了解患者的康复情况。随访内容包括询问患者的症状变化、饮食和运动情况、药物服用情况等,同时提醒患者按时进行复查。根据患者的复查结果和康复进展,调整康复计划。若患者在复查中发现贫血恢复不理想,可能会进一步优化饮食方案,增加营养补充剂的使用;若患者出现并发症的早期迹象,及时调整治疗方案,采取相应的干预措施 。

为患者建立专属的健康管理档案,记录患者的疾病信息、治疗过程、康复情况等,方便随访团队全面了解患者的健康状况,为制定个性化的健康管理方案提供依据。在随访过程中,解答患者在康复过程中遇到的各种疑问,提供心理支持和鼓励,帮助患者树立积极的康复心态,提高患者的生活质量。

十、结论与展望

10.1 研究成果总结

本研究成功构建了基于 Transformer 架构大模型的微血管病性溶血性贫血预测体系,实现了对术前、术中、术后各阶段风险的有效预测,并据此制定了全面且个性化的手术方案、麻醉方案、术后护理方案以及并发症应对策略。在术前风险预测方面,大模型能够综合分析患者的血常规、凝血功能指标、疾病史等多源数据,准确评估手术中贫血加重、出血、血栓形成等风险,为手术时机和手术方式的选择提供了科学依据。在术中监测与实时调整中,大模型对红细胞计数、血红蛋白含量、血小板计数及凝血功能指标等进行实时分析,及时发现异常情况并为手术团队提供调整建议,显著提高了手术的安全性和成功率。

术后恢复预测与护理方案制定上,大模型依据患者术前、术中及术后的多源数据,精准预测贫血恢复时间、感染风险和体力恢复情况等指标,护理团队据此制定的个性化护理方案有效促进了患者的术后康复。在并发症风险预测与应对策略方面,大模型能够准确预测肾功能损害、神经系统损害、感染等并发症的发生风险及概率,医疗团队根据预测结果制定的针对性预防和治疗措施,成功降低了并发症的发生率和危害程度。通过交叉验证和外部数据集验证,大模型在预测微血管病性溶血性贫血相关指标上表现出较高的准确率、召回率和 F1 值,证明了其在临床应用中的有效性和稳定性。

10.2 研究不足与未来研究方向

本研究仍存在一定的局限性。在数据方面,虽然收集了多家医院的患者数据,但样本量相对有限,且数据来源主要集中在部分地区的医院,可能存在地域局限性,影响模型的泛化能力。数据的完整性也有待提高,部分患者的数据存在缺失值,尽管采用了多重填补法进行处理,但仍可能对模型的准确性产生一定影响。在模型方面,虽然当前的大模型在预测性能上取得了较好的成果,但模型结构仍有优化空间,可能存在过拟合或欠拟合的问题,需要进一步调整模型参数和结构,提高模型的鲁棒性和泛化能力。大模型对数据特征的挖掘能力还有待进一步提升,尤其是对于一些复杂的医学影像数据和基因数据,如何更有效地提取关键特征并整合到模型中,是需要解决的问题。

未来研究方向主要包括以下几个方面。一是扩大数据规模,收集来自不同地区、不同种族、不同医院的大量患者数据,进一步丰富数据集,减少地域和人群差异对模型的影响,提高模型的泛化能力。加强数据的标准化和规范化处理,确保数据的质量和完整性,为模型训练提供更可靠的数据支持。二是优化模型结构,结合最新的人工智能技术,如注意力机制的改进、模型融合策略的优化等,进一步提高模型的预测性能和稳定性。探索更有效的特征提取方法,利用深度学习技术对医学影像数据、基因数据等进行深度挖掘,提取更具代表性的特征,提高模型对复杂数据的处理能力。三是拓展应用场景,将大模型的应用从微血管病性溶血性贫血的预测和治疗方案制定,拓展到其他相关疾病的诊断、治疗和预后评估,为临床医疗提供更广泛的支持。加强大模型与临床实践的结合,开展多中心临床试验,验证模型在实际临床应用中的效果和安全性,推动大模型技术在医学领域的广泛应用。

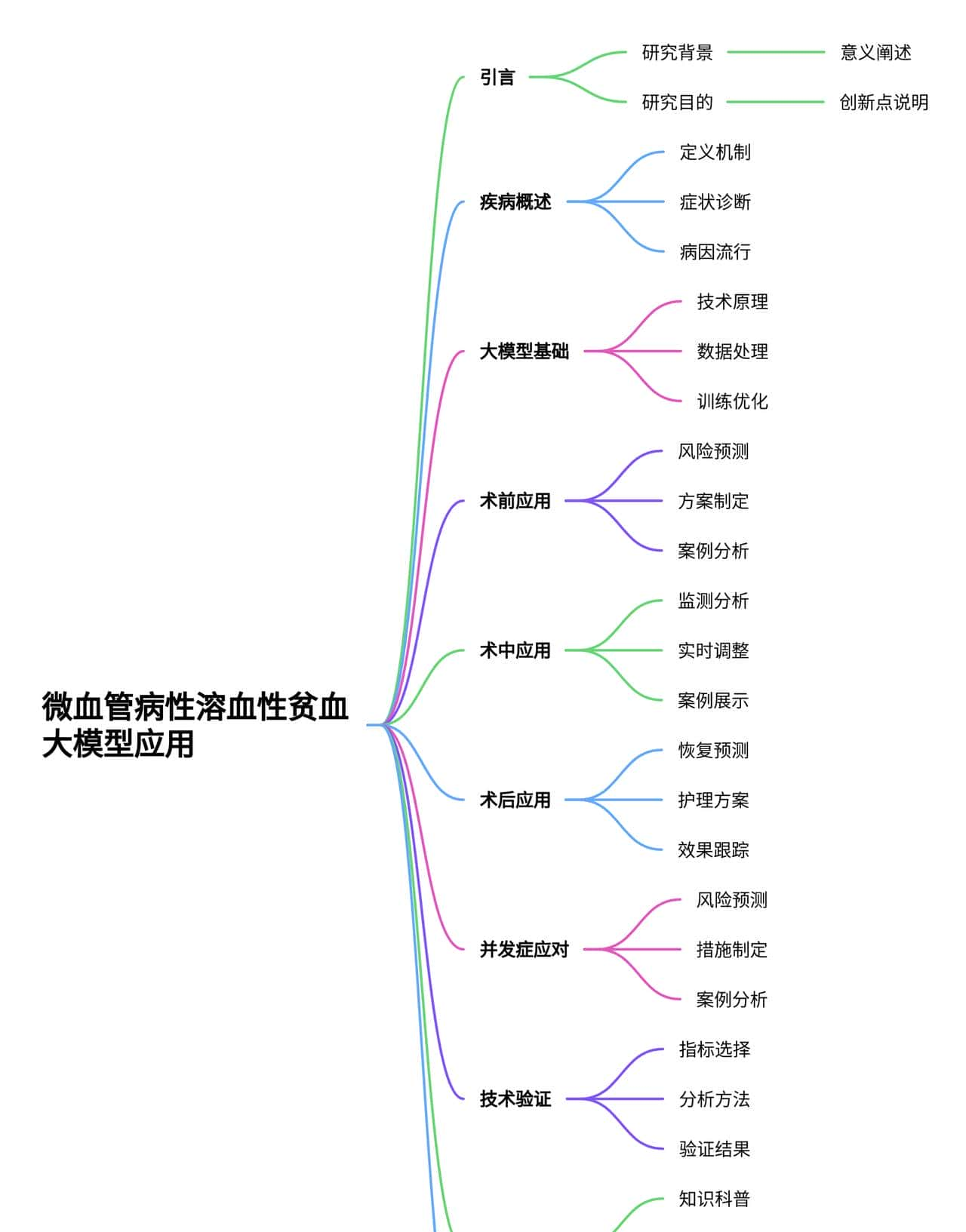

脑图

暂无评论内容