“T型人才”四个字,正在悄悄改写工资条。

2023年Q3的招聘后台流水显示,同一岗位,只要简历里出现“行业知识+编程”这一组合,平均报价立刻飙高47%。

换算成具体数字:在上海,一个只会写代码的Java工程师,月薪中位数2.6万;隔壁工位那位能把代码直接翻译成保险精算模型的同事,3.8万,HR还怕他被挖。

钱不会说谎,市场用最直白的方式宣布:单点技能已结束,复合技能才刚开盘。

别把“复合”想成“多才多艺”那种花活。

它更像把瑞士军刀——每一片工具都为了同一目标:更快、更省力地切开问题。

文员小雅去年学了Power BI,没把自己学成数据科学家,而是把每月要做的37张日报做成一键刷新的模板。

模板挂在公司内网,下载一次收10个积分,积分能换年假。

三个月后,她靠“卖时间”多休了5天,老板还给她加薪15%,由于整个财务部的报表错误率从8%掉到1%。

这就是“技能产品化”:把知识封装成可复用的小商品,一份时间卖多次,边际成本趋近于零。

有人担心“我没技术基因”。

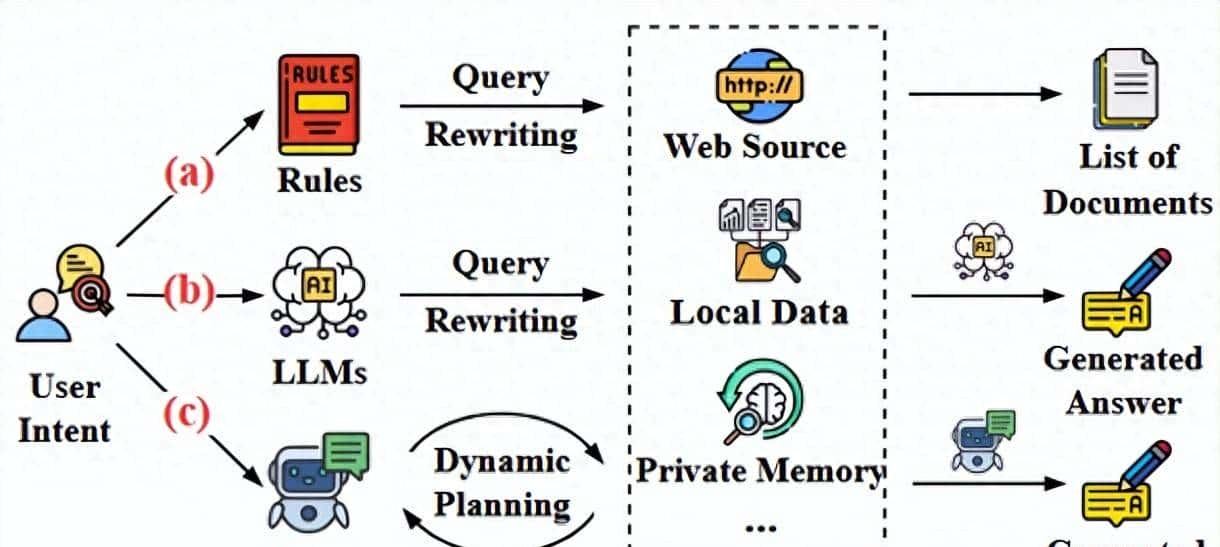

实则市场要的不是你成为全能选手,而是迅速拼出一张“T”——竖线代表你原本就有的专业深度,横线只需三招就能搭出来。

领英把过去五年晋升最快的人扒了一遍,发现他们的履历里至少出现3组“跨领域关键词”,列如“销售+内容营销”“供应链+Python”“法务+SQL”。

注意,他们没换赛道,只是给原赛道加了外挂,晋升速度立刻×2.3。换句话说,横线不用长,够用就行,但得跟竖线咬合得紧。

怎么选横线?

用“稀缺×可复制”二维表给自己做体检。

把你会的东西写在纸上,横轴打分“公司/行业是否缺”,纵轴打分“能不能做成模板、课程、脚本”,落在右上角的就是下一支“杠杆”。

剩下左下角那些“烂大街又没法打包”的技能,直接丢进“维护区”,别再多投一分钟。

每季度做一次,防止技能堆成杂物间。

有人一年刷200篇公众号,工资纹丝不动;有人啃完一套体系课,三个月后跳槽涨薪30%。

MIT实验组把这两类人放进对照池,跟了36个月,发现系统学习者的ROI是碎片化读者的8.7倍,收入增幅高3.2倍,职业稳定性高41%。

缘由很朴素:碎片化知识像散钉,敲不进木板;体系化知识是螺丝,有螺纹,能拧紧。

Coursera的数据也佐证:把“Python+金融分析”打包成一门连贯微证书,完课率比单学Python高65%,结业三个月内薪资提升39%。

市场在用钱包投票——别读爽文,读系统。

具体怎么做?

1. 今晚就写三条“T组合”候选,规则是:必须跟你现有工作咬合,且能在三个月内做出最小可卖样品。

2. 选其中一条,去Coursera、Udacity或国内慕课搜“微证书”,注意看课程大纲是否包含“项目+作品集”,没有就直接略过。

3. 把每周20%上班划水时间改做“资产化”:模板、脚本、SOP、教学视频都行,做完先内部共享,收集反馈→迭代→挂外部平台卖。

4. 每完成一个证书,把项目写成一页A4案例,更新在简历、脉脉、LinkedIn,让搜索引擎替你24小时投简历。

杠杆思维最后只剩一句:用产品封装知识,用系统放大认知。

别人熬夜加班是在卖命,你熬夜是在给杠杆加支点;支点够硬,下一次市场溢价就会把你的工资条顶到新的小数点。

别等到“技能通胀”把你原本的竖线也稀释成横线时,才想起今天这张T字草稿纸——那时,市场早已把红利塞进了别人的口袋。

暂无评论内容