二、固体力学的“核心密码”:关键概念通俗讲

1. 研究对象:固体的“双重任务”

固体力学研究的是固体在外力作用下的“变形”与“破坏”规律。和流体不同,固体有固定形状,外力作用时,它要么“抵抗变形”(列如桌子受力不变形),要么“发生破坏”(列如玻璃被敲碎)。固体力学的目标就是:让固体“该变形时能变形(如弹簧缓冲),不该破坏时绝不破坏(如桥梁承重)”。

2. 应力:固体内部的“拔河比赛”

当你用手拉一根绳子,绳子内部每一个“小方块”之间都在“拔河”——这就是“应力”。应力是固体内部“单位面积上的内力”,列如1平方厘米的绳子截面,能承受100牛的拉力,应力就是100牛/平方厘米。

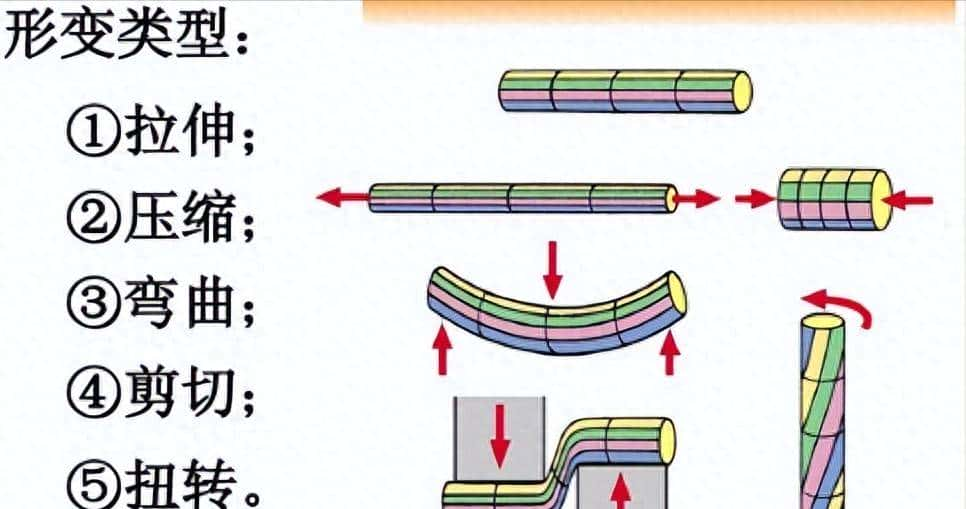

不同方向的应力

应力有不同“方向”:拉绳子时是“拉应力”(材料被拉长),压柱子时是“压应力”(材料被压缩),掰筷子时是“剪应力”(材料被“错开”)。生活中,绳子怕拉(拉应力容易超过强度),柱子怕压(压应力过大易“失稳”弯曲),剪刀靠剪应力切断物体。

3. 应变:固体的“变形比例”

应变是固体“变形的程度”,一般用“百分比”表明。列如1米长的橡皮筋,被拉到1.1米,伸长量是0.1米,应变就是0.1/1=10%。

应变和应力是“孪生兄弟”:应力是“缘由”(内部作用力),应变是“结果”(变形)。两者的关系,决定了材料的“性格”——有的材料“应力小应变大”(如橡胶,软),有的“应力大应变小”(如钢铁,硬)。

4. 弹性与塑性:固体的“记忆能力”

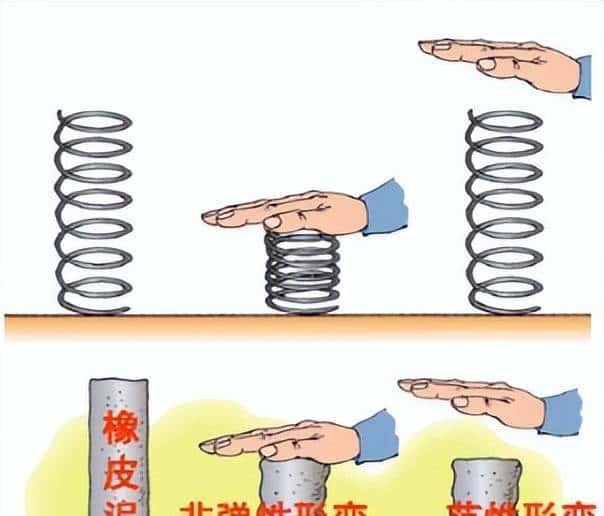

弹性:外力撤去后,能完全恢复原状的性质。列如弹簧,拉得再长,松手就回弹——由于内部原子只是“暂时偏离平衡位置”,外力消失后,原子间的引力会把它们拉回原位。

塑性:外力撤去后,保留永久变形的性质。列如捏橡皮泥,捏扁后不会恢复——由于外力超过了原子间的“结合力极限”,原子排列被“永久打乱”。

弹性和塑性

生活中,大多数材料兼具两者:列如弯折铁丝,轻微弯曲时松手回弹(弹性),用力弯到90度,松手后就保持弯曲(塑性)。这个“弹性到塑性的转折点”,叫“屈服极限”,是工程师设计的“安全红线”。

5. 强度与刚度:“抗坏”与“抗变形”

强度:材料抵抗“破坏”的能力。列如玻璃强度低(一敲就碎),钢铁强度高(能承受巨大拉力)。

刚度:材料抵抗“变形”的能力。列如泡沫塑料强度不低(不易碎),但刚度小(一压就瘪);花岗岩刚度大(很难压变形),但强度不必定高(脆性大,易裂)。

设计时要“按需选择”:列如跳水板需要“刚度适中、弹性好”(能弹起运动员又不变形),而桥墩需要“刚度极大”(不能被车辆压弯)。

三、固体力学的“黄金法则”:基本原理与生活实例

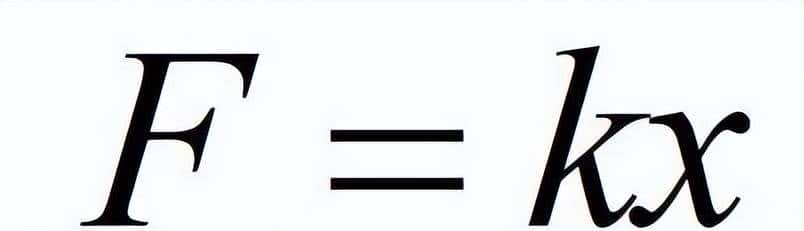

1. 胡克定律:弹性世界的“正比例法则”

胡克定律是固体力学的“第必定律”:在弹性范围内,固体的应变与应力成正比。简单说:拉力翻倍,伸长量也翻倍;压力减半,缩短量也减半。

胡克定律

生活中处处有胡克定律:弹簧秤称体重,就是利用“拉力越大,弹簧伸长越长”;蹦床的弹性网,每次形变都和人的重量成正比;甚至你的鞋底——走路时鞋底被压缩,抬脚后回弹,也是胡克定律在“悄悄工作”。但要注意:这个“正比关系”有“底线”(弹性极限),列如用力拉弹簧,超过必定程度就再也弹不回去了——此时材料进入“塑性阶段”。

2. 应力-应变曲线:材料的“受力简历”

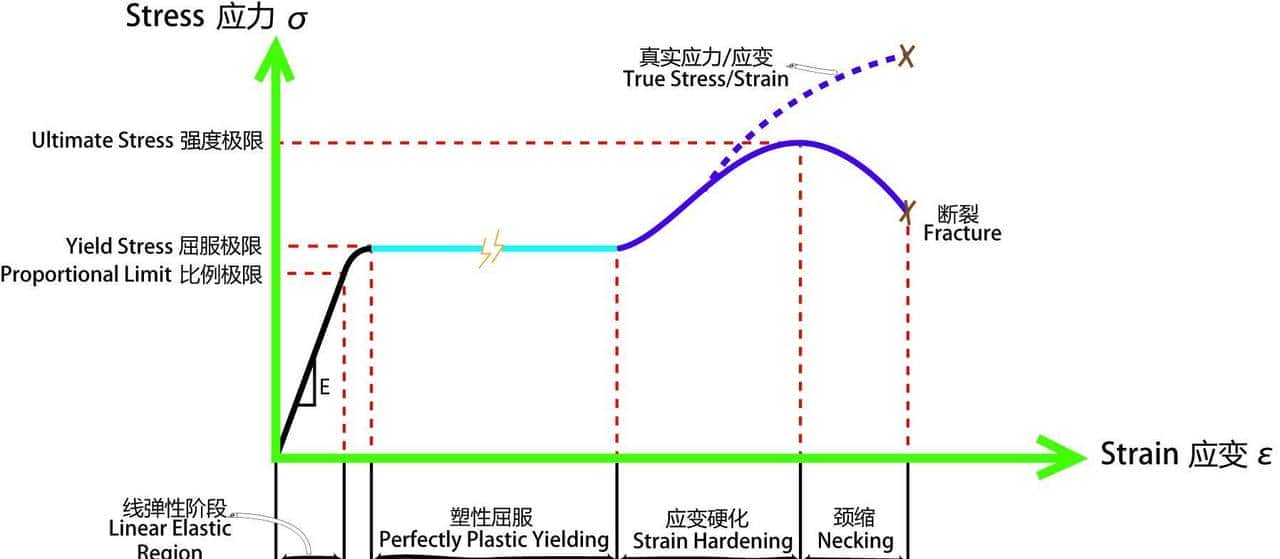

如果把材料的应力和应变画成曲线,就像一份“受力简历”,能看清它从“弹性”到“破坏”的全过程:

弹性阶段:应力和应变成正比(直线段),对应胡克定律;

屈服阶段:应力不再增加,但应变继续增大(材料开始“流动”,产生塑性变形);

强化阶段:材料“越拉越硬”(列如铁丝拉到必定程度,需要更大的力才能继续拉长);

断裂阶段:应变达到极限,材料“啪”地断裂(列如橡皮筋拉到最细处断开)。

典型的应力-应变曲线

列如低碳钢的应力-应变曲线,屈服阶段明显,适合做需要“塑性变形”的零件(如汽车保险杠,撞车时能通过变形吸收能量);而陶瓷的曲线几乎没有屈服阶段,直接断裂,所以适合做“硬而脆”的刀具,不适合做受力复杂的结构件。

3. 强度理论:什么时候会“坏掉”?

固体破坏有不同“模式”,强度理论就是判断“材料在什么应力组合下会破坏”:

拉伸破坏:拉应力超过强度极限,材料被“拉断”(如绳子、铁丝);

压缩破坏:压应力过大,材料被“压碎”或“失稳弯曲”(如粉笔被压断,细长柱子被压弯);

剪切破坏:剪应力过大,材料被“错开”(如剪刀剪纸,螺栓被剪断)。

工程师设计时会“对症下药”:列如桥梁的钢索主要承受拉应力,要用高强度钢丝;桥墩主要承受压应力,可用混凝土(抗压强度远高于抗拉);而连接螺栓要思考剪应力,必须用“抗剪强度”达标的材料。

4. 材料力学 vs 结构力学:从“零件”到“整体”

固体力学有两个“分支”:

材料力学:关注“单个构件”的受力,列如一根梁、一根杆、一个弹簧,计算它的应力、应变和强度;

结构力学:关注“整体结构”的受力,列如一座桥、一栋楼、一个机械框架,分析各构件如何“协同工作”,会不会整体变形或倒塌。

列如设计自行车:材料力学计算车架钢管的厚度(确保不被压弯),结构力学分析车架三角形结构的稳定性(确保骑行时不晃动)——两者结合,才能造出既轻又结实的自行车。

结语:固体力学——支撑文明的“隐形骨架”

从金字塔的巨石到3800米的港珠澳大桥,从铁钉到航天飞机的钛合金外壳,固体力学始终是“让固体更可靠”的科学。它告知我们:固体不是“死的”,而是有“性格”的——有的刚硬,有的柔韧,有的“记仇”(塑性),有的“健忘”(弹性)。理解这些“性格”,人类才能造出更轻、更强、更安全的结构,在大地、海洋甚至宇宙中,搭建起属于自己的“生存骨架”。

下次你走过一座桥、拿起一个工具,甚至按压手机屏幕时,不妨想想:这背后,是固体力学在默默守护着每一次“触碰”与“支撑”。

暂无评论内容