I. 引言:统一多平台开发的探索

- 现代挑战: 在当今的数字环境中,开发者面临着一项艰巨的任务:需要同时覆盖安卓、iOS 这两大主流移动操作系统,以及中国市场独特且至关重大的、高度碎片化的小程序生态系统(包括微信、支付宝、百度、字节跳动等)。这种复杂性催生了对代码复用和开发效率提升的强烈需求 。

- “一次编写,到处运行”——理想与现实: 单一代码库的理念极具吸引力,它承诺能够显著降低开发和维护成本 。不过,现实往往更为复杂,尤其是在需要将小程序纳入统一开发范畴时。小程序拥有其独特的架构、运行环境和限制,这给实现真正意义上的“一次编写,到处运行”带来了实际挑战 。

- 报告目标与范围: 本报告旨在对主流的跨平台开发框架(包括 Flutter、React Native、Uni-app、Taro 及新兴的 Uni-app X)进行深入的技术分析,重点评估它们处理安卓、iOS 及 小程序的能力。同时,报告将剖析中国领先科技公司(“大厂”),如京东、美团、阿里巴巴、腾讯等,在跨平台开发方面的架构选择和策略 [User Query]。

- 目标受众: 本报告面向在中国市场负责移动及多平台开发战略决策的技术专业人士(如开发者、技术负责人、工程经理等)[Implied from Persona]。

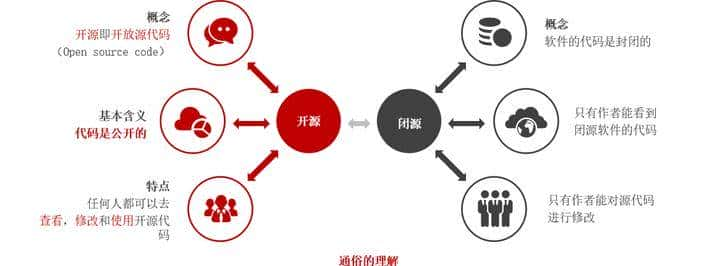

II. 理解跨平台方法:基础概述

- 核心策略: 跨平台开发主要有以下几种技术路径: 混合/基于 WebView: 在原生 WebView 组件内渲染 Web 内容(HTML/CSS/JS),通过 JavaScript Bridge 与原生功能通信。早期混合应用及部分小程序技术采用了此方案 。历史上,这种方式常伴有性能限制 。

- 原生渲染 (JavaScript 桥接/JSI): 使用 JavaScript (或 Dart) 编写业务逻辑,但将 UI 描述转换为原生平台的控件进行渲染。React Native、Weex、Uni-app 的 nvue 模式属于此类 。React Native 的新架构 JSI (JavaScript Interface) 显著提升了性能 。

- 自渲染: 框架自带渲染引擎(如 Skia)和 UI 组件库,直接绘制到画布上,绕过原生 UI 控件。Flutter 是典型代表 。这种方式一般具有高性能和跨平台 UI 一致性的潜力 。

- 原生编译: 将跨平台语言(如 uts)直接编译成目标平台的原生代码(如 Kotlin/Swift)。Uni-app X 是此方向的代表 。其目标是实现真正的原生性能。

- 关键权衡: 选择不同的跨平台方案一般需要在以下方面做出权衡: 性能 vs. 开发速度

- 原生外观与体验 vs. 跨平台 UI 一致性

- 访问原生特性/API vs. 代码复用度

- 生态成熟度与社区支持 vs. 新兴技术

- 应用包体积

- “重量级”趋势观察: 正如一些分析指出的那样 ,跨平台框架似乎经历了一个逐渐“变重”的趋势(从 Hybrid 到 RN/Weex,再到 Flutter/小程序)。早期的 Hybrid 技术虽然轻量,但能力和体验受限。React Native 和 Weex 引入了 JS 引擎和原生桥接,增加了复杂性,但也提升了能力和性能潜力。Flutter 则更进一步,自带了强劲的 Skia 渲染引擎和自绘的 Widget 系统。小程序虽然底层可能基于 WebView,但其运行时环境和平台规则也相当复杂。最新的 Uni-app X 则引入了新的语言(uts)和多平台编译器。这种“变重”的趋势反映了业界不断尝试克服上一代方案的局限性,一般通过增加更复杂的层次结构来实现,目标是在牺牲必定简单性的前提下,获得更好的性能、更强的能力和更接近原生的体验。这也暗示着,要在跨平台领域实现无妥协的性能和体验,需要在框架自身进行大量的技术投入。

III. 主流框架深度分析

- A. Flutter

- 核心架构: 使用 Dart 语言,依赖 Skia 图形引擎进行自渲染,提供丰富的自定义 Widget 集(Material/Cupertino 风格),遵循单一代码库理念 。其优势在于避免了 UI 渲染层面的 JS-Native 桥接开销 。

- 性能: 一般具有高性能,这得益于其 AOT (Ahead-of-Time) 编译到原生代码以及通过 Skia 直接渲染的机制 。早期版本在 iOS 上可能存在首次着色器编译卡顿的问题 ,但后续版本已有改善。Uni-app X 文档中的性能对比也印证了其 UI 性能 。

- UI 能力: 超级适合构建高度定制化的 UI、复杂的动画以及在不同平台上保持一致的视觉风格 。但如果应用严格要求平台原生的 UI 控件,或者 iOS 和 Android 平台的设计差异巨大,则可能不是最佳选择 。

- 开发者体验: 普遍评价积极。许多开发者认为 Dart 相较于 JavaScript 的一些特性更容易学习和掌握 。拥有强劲的命令行工具(CLI)、Flutter Doctor 环境检查工具以及备受称赞的详细文档 。热重载(Hot Reload)功能极大地提升了开发效率 。

- 生态与流行度: 生态系统发展迅速,GitHub Star 数量领先,在某些统计中比 React Native 更受欢迎 。但目前相关的就业机会可能少于 React Native 或原生开发 。社区活跃度高 。

- 平台覆盖与小程序支持: 官方支持 Android、iOS、Web、桌面端(Windows、macOS、Linux)以及嵌入式设备 。但原生并不直接支持小程序开发。 需要依赖第三方插件或特定厂商的 SDK 来实现小程序相关功能: 微信小程序:Fluwx 插件可以实现分享、支付、授权、启动小程序等功能 。腾讯官方也提供了相关 SDK 。Adyen 通过 API 支持微信小程序支付 。

- 支付宝小程序:Tobias 插件 、PockytPay 插件 以及支付宝官方的 IAPMiniProgram SDK 可用于集成。

- 通用方案:FinClip 提供了小程序容器 SDK,可以让 App 运行小程序 。

- 局限性: 相较于原生或其他一些框架,Flutter 应用的包体积可能更大 。在需要大量操作系统交互或使用特定原生库的场景下可能遇到挑战 。由于包体积缘由,不太适合开发即时应用(Instant App)。与原生/Uni-app X 相比,可能存在更高的内存占用 。

- 一致性与原生集成深度的权衡: Flutter 通过自渲染优先保证了 UI 的跨平台一致性和高性能。它利用 Skia 引擎 控制屏幕上的每一个像素 ,确保在不同设备上 UI 表现几乎完全一样,并避免了桥接到原生 UI 组件的复杂性和潜在性能瓶颈 。不过,这种与原生 UI 系统的“解耦”也意味着,要深度集成特定平台的 UI 范式或访问某些原生特性/SDK(尤其是小程序),就需要显式的桥接或插件 。这使得 Flutter 超级适合那些注重品牌形象、需要高度定制 UI 的应用,但对于需要深度原生集成或无缝嵌入小程序(不引入额外层次)的应用来说,可能会增加开发的复杂度。

- B. React Native (RN)

- 核心架构: 使用 JavaScript/React 编写代码,通过桥接(旧架构)或 JSI(新架构)与原生模块通信,并最终渲染为原生 UI 控件 。能够利用开发者已有的 React 知识 。

- 性能: 历史上性能受桥接瓶颈的影响 。采用 JSI 的新架构显著改善了性能,使其在性能上更能与 Flutter 竞争 。但在某些场景下,与纯原生或 Flutter 的自渲染相比,仍可能存在性能开销 。

- UI 能力: 使用实际的原生平台控件进行渲染,使得应用在外观和交互上可能更贴近“原生” 。但样式调整需要额外工作,且基础组件可能相对简单 。适合那些需要遵循平台特定行为规范或在 iOS/Android 间设计差异较大的应用 。

- 开发者体验: 可以充分利用庞大的 JavaScript/React 生态系统 。对于不熟悉 React 或 JavaScript 特性的开发者,学习曲线可能较陡峭 。Expo 等工具简化了环境搭建和开发流程 。调试过程有时可能不太直观(提及 Expo)。文档质量良好,但可能不如 Flutter 的文档那样精炼 。

- 生态与流行度: 依托于 React 在 Web 领域的统治地位,拥有极其庞大的生态系统 。被广泛采用,目前可能提供更多的就业机会 。

- 平台覆盖与小程序支持: 主要目标平台是 Android 和 iOS。通过 React Native for Web 也支持 Web 端 。原生并不直接支持小程序开发。 需要特定的解决方案: 桥接库:例如 react-native-wechat 用于集成微信 SDK(支持分享、授权、支付,可能通过修改支持启动小程序)。Authing SDK 支持支付宝登录,但暂不支持微信 。神策数据 SDK 通过 Taro 集成支持多种小程序 。

- 元框架 (Meta-Frameworks):Taro 允许使用 React 开发 RN 应用和小程序,共享同一套代码库 。GojiJS 也支持使用 React 开发小程序 。

- 超级应用架构:RN 可用于构建超级应用(Super App)的外壳和内部的迷你应用(Mini-App)。

- 局限性: 存在性能挑战(尽管在改善中)。对于复杂的后台任务或自定义蓝牙通信可能比较困难 。UI 开发可能耗时较长 。不太适合只开发 Android 应用的场景 。存在调试挑战 。最低 SDK 版本要求可能排除了部分旧设备 。

- 生态系统杠杆作用: React Native 的核心优势在于能够利用庞大的 JavaScript/React 生态系统和开发者群体。拥有现有 React Web 团队的公司可以利用这些技能进行移动开发 。海量的 JS 库和工具可以加速开发进程 。不过,这种对生态的侧重也意味着 RN 本身更像是一个连接原生能力的桥梁,而不是像 Flutter 那样完全自包含的环境。这导致了对原生模块的依赖、潜在的桥接/JSI 开销 ,以及在需要全面支持小程序时,必须依赖外部解决方案(如 Taro 或特定库)。

- C. Uni-app

- 核心架构: 采用 Vue.js 语法 + 微信小程序 API 标准 。可编译生成多种目标平台代码:原生 App (iOS/Android)、H5 以及各类小程序 。App 端的渲染机制混合:.vue 文件使用 WebView 渲染(类似小程序),.nvue 文件使用原生渲染(基于 Weex,原理类似 RN)。

- 性能: 声称具有良好性能,尤其是在小程序端表现优异 。App 端性能取决于使用 .vue (WebView) 还是 .nvue (原生渲染) 。逻辑层运行在独立的 JS 引擎中(App 端安卓为 V8,iOS 为 JSCore)。这种分层结构虽然可能带来通信开销,但也避免了移动端浏览器的兼容性问题 。

- UI 能力: 遵循小程序的组件规范 。提供 uni-ui 组件库 。可以通过 .nvue 或原生插件来利用原生组件 。支持条件编译,允许为不同平台编写特定的 UI 或逻辑 。

- 开发者体验: 对于熟悉 Vue.js 和微信小程序的开发者来说,学习成本较低 。官方的 HBuilderX IDE 提供了针对性的优化和工具链支持 。也支持通过 CLI 进行开发,但可能需要更多手动配置 。

- 生态与流行度: 宣称拥有数百万开发者和庞大的用户基础(uni 统计数据)。拥有包含数千款插件的丰富插件市场 。兼容微信小程序的 JS SDK 和自定义组件 。在中国拥有活跃的社区(QQ/微信群)。已被多家大型公司采用 。提供集成的后端即服务 UniCloud 。

- 平台覆盖与小程序支持: 广泛且深入的平台支持是其核心卖点。 支持 iOS、Android、Web(响应式),以及超级全面的小程序列表(微信、支付宝、百度、头条、飞书、QQ、快手、钉钉、淘宝等)和快应用 。小程序支持是其核心的、一等公民级别的特性。

- 局限性: App 端性能可能因使用 .vue 或 .nvue 而异 。对 DCloud 生态系统(HBuilderX, UniCloud)的依赖可能被视为优点或缺点 。App 包体积需要包含运行时引擎(V8/JSCore)。

- 战略聚焦——连接 App/Web 与小程序: Uni-app 的核心设计理念是利用开发者熟悉的 Web (Vue.js) 和小程序范式,来覆盖尽可能广泛的平台,尤其是中国市场的小程序。通过采用 Vue.js 语法和小程序 API ,Uni-app 降低了中国大量开发者的入门门槛。其支持的广泛小程序列表 清晰地展示了其战略优先级。其架构(编译器 + 平台特定运行时 )旨在将这种通用范式转换为原生 App、Web 应用和各种小程序格式。这使得 Uni-app 对于那些将广泛的小程序覆盖视为首要任务的项目来说,可以说是集成度最高的解决方案,即使这可能意味着在移动 App 端需要接受 vue/nvue 渲染方式并存的权衡。

- D. Taro

- 核心架构: 开源框架,允许使用 React、Vue、Nerv 或 Vue3 进行开发 。将开发者选择的框架代码编译为可在多个平台运行的代码,包括小程序、H5 和 React Native 。遵循小程序的路由和组件规范 。

- 性能: 通过编译到平台特定代码来追求良好性能。相对于 Uni-app 等其他框架的性能表现,可能存在争议或取决于具体应用场景 。

- UI 能力: 使用小程序内置组件(如 <View>, <Text>),需要在代码中引入 。自 v3.3 起支持 H5 标签 。提供 Taro UI 组件库(基于 React,多端支持,RN 除外)。也存在其他 UI 库选项,如 NutUI (Vue3)、taroify (React)、@antmjs/vantui (React) 。

- 开发者体验: 能够利用开发者对所选框架(React/Vue 等)的熟悉度 。提供 CLI 用于项目管理 。开发过程遵循小程序的生命周期和组件模型 。可配合 React DevTools 使用 。

- 生态与流行度: 开源项目,最初由京东开发。已被京东及其他大型公司使用 。社区和 UI 库选项不断增长 。支持平台插件机制以增强扩展性 。

- 平台覆盖与小程序支持: 提供强劲的多端支持能力,特别是小程序。 支持微信、京东、百度、支付宝、字节跳动、QQ、钉钉、企业微信、支付宝 IOT、飞书、快手小程序,以及 H5 和 React Native 。小程序支持是其核心特性。

- 局限性: Taro UI 库不支持 RN 端 。小程序环境不支持动态导入(React.lazy)和 Portals 。所有组件的 ID 在整个应用中必须保持唯一 。混合应用的调试可能较为复杂 。可能无法提供所有的原生特性或达到原生性能 。

- 灵活性——框架选择 + 广泛平台覆盖: Taro 的差异化优势在于允许开发者选择他们偏好的主流前端框架(React/Vue),同时依旧提供广泛的跨平台编译能力,特别是针对小程序甚至 React Native。与 Uni-app(以 Vue 为中心)或 RN(以 React 为中心)不同,Taro 提供了框架选择的灵活性 ,满足了不同团队的技术栈偏好。其架构专注于将选定框架的代码编译成各种目标格式 ,使其成为一个强劲的“代码翻译器”。这种灵活性,结合其强劲的小程序和 RN 输出能力 ,使 Taro 成为那些希望利用现有框架专业知识来覆盖广泛中国数字接触点的团队的通用选择。其开放的平台插件架构 进一步增强了其适应性。

- E. Uni-app X

- 核心架构: 基于 uts (Typed UniScript) 构建,这是一种基于 TypeScript 的强类型语言 。uts 代码根据目标平台直接编译为原生语言:Web 端为 JavaScript,Android 端为 Kotlin,iOS 端为 Swift 。使用 uts 重新实现了 uni-app 的组件、API 和 Vue 框架 。其目标是提供一种原生开发的跨平台语法,而不仅仅是一个框架层 。

- 性能: 核心目标是达到原生级别的性能。 通过消除跨语言通信开销(没有 JS 桥接,没有 Flutter 引擎与 OS API 的桥接)来实现 。性能对比测试显示,在特定场景下(如 100 个滑块测试),其性能持平甚至超越原生(Compose UI),并显著优于 Flutter 。

- UI 能力: 由于代码直接编译为原生代码,因此直接使用原生平台的 UI 元素进行渲染 。理论上应提供最原生的外观和交互体验。

- 开发者体验: 在 .uvue 文件中使用 Vue.js 语法,利用开发者的熟悉度 。uts 语言基于 TypeScript 引入了强类型 。但作为一项新技术,其生态系统和工具链可能不如标准 Uni-app 或其他成熟框架完善 。

- 生态与流行度: 刚刚发布 ,生态系统尚处于早期阶段。

- 平台覆盖与小程序支持: 目前主要面向 Android、iOS 和 Web 。由于其底层架构从 JS/WebView 运行时转向直接原生编译,其对小程序的支持尚不明确,很可能不如标准 Uni-app 广泛。 文档主要强调其原生 App 的性能优势。

- 局限性: 技术较新,可能存在不成熟之处,社区和插件生态规模较小 。与标准 Uni-app 相比,小程序兼容性降低是一个可能的权衡。需要学习和使用 uts 语言。

- 范式转变——追求原生性能: Uni-app X 代表了对传统跨平台方法的重大突破,将原生性能置于最高优先级,甚至可能牺牲其前身所擅长的广泛小程序兼容性。其核心创新在于将 uts(在 .uvue 文件中使用 Vue 语法)直接编译为 Kotlin/Swift 。这消除了 JS 桥接(RN)或引擎-OS 通信(Flutter)中固有的性能瓶颈 。所展示的性能基准测试 强有力地支持了这一目标。这种对原生编译的专注表明,DCloud 做出了战略决策,旨在为那些需要单一(类 Vue)语法带来的开发效率,但又不能在原生 App 性能上妥协的开发者提供解决方案,即使这意味着对于需要广泛小程序支持的项目可能仍需使用标准 Uni-app。这是将“跨平台”重新定义为原生开发抽象层的一次尝试。

IV. 对比分析:选择适合您的框架

- 特性与平台支持矩阵

|

特性/框架 |

主要语言 |

渲染引擎/方式 |

UI 实现方式 |

性能特点 |

主要优势 |

主要劣势 |

安卓 |

iOS |

Web |

小程序支持 (微信/支付宝/百度/京东/字节/QQ等) |

|

Flutter |

Dart |

Skia (自渲染) |

自定义 Widgets |

高性能, UI流畅 |

UI一致性高, 动画效果好, 强劲的自定义UI能力, 快速开发 (热重载) |

包体积较大, 深度原生集成/小程序需插件, Dart生态相对较小 |

✅ |

✅ |

✅ |

插件/SDK (Fluwx, Tobias, 官方SDK等) |

|

React Native |

JavaScript |

原生渲染 (JSI/Bridge) |

映射原生控件 |

接近原生, JSI提升显著 |

庞大JS/React生态, 代码复用率高, 可实现平台原生感 |

性能仍可能低于原生/Flutter, 复杂UI/后台任务挑战, 小程序需额外方案 |

✅ |

✅ |

✅ |

桥接库/元框架 (react-native-wechat, Taro, GojiJS) |

|

Uni-app |

Vue.js/JS |

WebView / 原生 (nvue) |

小程序组件/原生(nvue) |

小程序端优, App端依赖模式 |

极佳的小程序覆盖, Vue生态, HBuilderX工具链, uniCloud集成 |

App端性能依赖vue/nvue选择, 强依赖DCloud生态 |

✅ |

✅ |

✅ |

内置核心支持 (覆盖广泛) |

|

Taro |

React/Vue/JS |

编译到目标平台 |

小程序组件/原生(RN) |

良好, 编译优化 |

框架选择灵活, 广泛的小程序和RN支持, 开源, 社区活跃 |

Taro UI不支持RN, 存在一些小程序端限制, 调试可能复杂 |

✅ |

✅ |

✅ |

内置核心支持 (覆盖广泛) |

|

Uni-app X |

uts (Vue语法) |

原生渲染 (编译) |

原生控件 (编译) |

目标原生级性能 |

极高性能, 原生体验, 强类型语言 (uts) |

新技术不成熟, 小程序支持可能受限, 生态待发展, 需学习uts |

✅ |

✅ |

✅ |

尚不明确/可能有限 |

- 小程序开发深度对比: 集成度与易用性: Uni-app 和 Taro 无疑提供了最无缝、最内建的小程序开发体验 。它们的整个设计理念就包含了对小程序的支持。

- 插件/SDK 方式: Flutter 和 React Native 则需要通过插件或 SDK 来集成小程序能力 。这种方式可能存在一些潜在限制:例如,插件提供的功能可能无法完全覆盖原生小程序的所有 API;插件的维护更新依赖于第三方开发者或厂商;需要集成特定厂商的 SDK(如支付宝为 Flutter 提供的 SDK )可能增加项目的复杂度和依赖性。

- React 与小程序: 对于希望使用 React 开发小程序的团队,除了 RN 配合桥接库外,还可以思考 GojiJS 或使用 Taro 将 React 代码编译成小程序和 RN 应用 。

- 组件差异: 小程序平台拥有自己特定的组件规范和集合 。Uni-app 和 Taro 在设计上紧密遵循这些规范,使得组件映射更为自然 。而 Flutter 和 RN 则需要通过插件进行组件的映射或自定义实现。

- 特定功能支持: 小程序平台的特定功能,如登录授权、支付、分享、数据采集(例如神策数据 SDK )以及平台规则限制(如 QQ 禁止抓取用户数据 ),框架的支持程度也不同。Fluwx 明确支持微信的多种核心功能 。react-native-wechat 库也支持部分功能 。Uni-app 则倾向于直接利用底层小程序的 API 。选择框架时,需要仔细评估其对目标小程序平台关键功能的支持情况。

- 性能对决: 性能表现总结:Flutter 以其流畅的 UI 性能著称 ;React Native 借助 JSI 架构性能已有显著提升 ;Uni-app 在 App 端的性能取决于使用 WebView 渲染的 .vue 还是原生渲染的 .nvue ;Taro 通过编译优化争取良好性能;Uni-app X 则以原生性能为终极目标 。

- 数据参考:Uni-app X 文档中提供的性能、内存占用和包体积对比数据 提供了一个具体的参考点,尽管需要注意其来源可能存在的倾向性。该数据显示 Uni-app X 在特定测试中表现优异。

- 通信开销影响:需要关注 JavaScript/Dart 逻辑层与原生层之间通信(用于 UI 渲染或 API 调用)所带来的性能开销 。自渲染(Flutter)和原生编译(Uni-app X)旨在减少或消除这部分开销。

- 开发者体验比较: 学习曲线: Flutter/Dart、RN/React/JS、Uni-app/Vue/小程序 API、Taro/React/Vue,这些技术栈的学习曲线各不一样 。团队现有的技术储备是一个重大考量因素。

- 工具链与调试: 各框架提供了不同的工具支持:Flutter 的 Doctor/CLI/热重载、RN 的 Expo/CLI、Uni-app 的 HBuilderX/CLI、Taro 的 CLI 等 。调试体验也可能存在差异。

- 社区与生态: RN 受益于庞大的 JS 生态;Flutter 拥有快速增长的全球社区;Uni-app 和 Taro 则在中国拥有强劲的、以小程序为中心的生态系统和丰富的插件资源 。

- 小程序困境——集成 vs. 附加: 在思考小程序支持时,不同框架的设计哲学差异变得尤为突出。Uni-app 和 Taro 是从一开始就将小程序作为核心目标平台来设计的 ,它们的 API、组件模型和编译策略都反映了这一点 。相比之下,Flutter 和 React Native 最初主要聚焦于 iOS/Android App 开发,它们将小程序视为一种扩展能力,需要通过额外的层次(插件、SDK、元框架)来实现集成 。这就给开发者带来了一个根本性的选择:是选择一个从底层就与小程序生态深度集成的框架(Uni-app/Taro),但这可能意味着牺牲一些全球生态系统的广度;还是选择一个全球流行的框架(Flutter/RN),并将小程序集成作为一项独立的、可能更复杂的任务来管理。Uni-app X 的出现进一步复杂化了这一选择,它优先思考原生性能,这很可能以牺牲便捷的小程序集成为代价 。

V. 架构洞察:中国科技巨头(大厂)如何应对跨平台挑战

- 引言: 大型科技公司一般不会只选择单一的跨平台框架。由于业务规模、历史遗留系统、特定的性能需求以及对生态系统的控制欲,它们往往采用混合技术栈,甚至开发定制化的解决方案 。

- A. 京东 (JD):Taro 生态的构建者

- 主要技术: Taro 。

- 采用理由: 京东内部孵化并开源了 Taro,这与其电商业务需求高度契合——需要在 Web、移动 App 以及各种小程序(尤其是自家的京东小程序)上提供一致且高效的用户体验 。Taro 支持使用 React/Vue 等流行框架进行开发,这可能也促进了其内部和外部的采纳 。

- 策略启示: 京东展示了一种围绕自身核心需求构建开源生态系统的策略。通过开源 Taro,不仅满足了自身多平台电商场景的需求,也吸引了社区参与,进一步完善了框架。

- B. 美团 (Meituan):演进式架构之路

- 使用技术: 早期使用 WebView ,后续大规模采用并深度定制了 React Native(形成 MRN 技术体系),开发了用于动态化 UI 的 MTFlexbox ,并推出了 React2X 框架以统一管理 MRN、H5 等多种内部容器 ,同时也在探索和使用 Flutter 。

- 采用理由/演进过程: 美团的技术选型展现了随业务发展而不断调整的特点。早期 WebView 可能为了快速上线 。转向 RN (MRN) 是为了追求更好的性能和代码复用 。MTFlexbox 解决了重展示、轻交互场景的动态化需求 。React2X 的诞生则是为了应对多容器并存带来的开发体验不一致和改造成本高的问题 。探索 Flutter 则表明其在持续寻求更高性能或更优 UI 表现的可能性 。其“超级应用”战略也对其平台能力提出了更高要求 。

- 策略启示: 美团体现了一种务实、迭代的架构演进方式。它没有完全依赖外部框架,而是根据自身庞大的业务规模、多样化的服务(餐饮、酒旅等)以及多 App 环境(美团、外卖、点评)带来的复杂挑战,逐步演化并构建了自有的解决方案(MRN, MTFlexbox, React2X)。

- C. 阿里巴巴 (Alibaba):多元化与性能驱动

- 使用技术: 早期有自研的 Hybrid 框架 (WindVane) ,在闲鱼等应用中深入实践并推广 Flutter ,拥有移动平台即服务 mPaaS(包含源自支付宝的小程序技术)。整体架构强调微服务化和中心化系统 。

- 采用理由: 阿里巴巴业务极其庞大且多元化。闲鱼团队拥抱 Flutter 是出于对高性能和开发效率的追求,并围绕 Flutter 进行了架构演进 。mPaaS 则为阿里内部及外部开发者提供了在其自有 App 中集成类支付宝小程序能力的平台化解决方案 。Hybrid 技术可能仍在许多场景中使用。

- 策略启示: 阿里巴巴展现了混合策略:一方面,在特定产品(如闲鱼)中,当性能和 UI 优势明显时,积极拥抱外部新兴技术(Flutter);另一方面,也构建内部平台(mPaaS, WindVane)以实现更广泛的一致性或特定的生态整合(支付宝)。其技术选型往往受到高流量应用对性能和效率需求的驱动 。

- D. 腾讯 (Tencent):生态系统为核心

- 使用技术: 微信小程序平台本身就是其最核心的跨平台解决方案 。云开发 CloudBase/TCB 提供后端和 Serverless 支持 。内部也孵化了跨平台框架,如通过 Shiply 平台提供的 Hippy(类 RN,支持 React/Vue)和 Kuikly(基于 Kotlin,注重原生性能)。部分应用(如 QQ 邮箱)也使用了 Flutter 。

- 采用理由: 腾讯的策略深度受益于其拥有的微信生态系统 。CloudBase 为该生态提供了强劲的云服务支撑 。内部框架(Hippy, Kuikly)的开发,很可能是为了解决腾讯内部众多应用在特定场景下的需求,可能提供了比通用开源方案更好的集成度或性能特性 。

- 策略启示: 腾讯的跨平台战略与其微信生态霸主地位紧密相连。他们既是平台(小程序)的提供者,也提供配套的云服务。其内部框架的存在表明,即使是腾讯,也面临着需要定制化解决方案的挑战,并同时提供了基于 Web 技术栈(Hippy)和原生技术栈(Kuikly)的跨平台选项。

- E. 综合观察:关键模式与战略考量

- 无“银弹”方案: 大型公司一般根据具体情况(遗留系统、性能要求、团队技能、特定平台需求等)混合使用多种技术。

- 定制化与自研框架: 出于独特的规模、性能或集成需求,投入资源定制现有框架(如 MRN)或构建全新框架(如 Taro, React2X, MTFlexbox, Hippy, Kuikly, mPaaS)是超级普遍的现象。

- 小程序至关重大: 大厂的策略往往围绕着如何高效地覆盖小程序生态展开(使用 Taro/Uni-app,开发 mPaaS,或依托微信平台本身)。

- 性能优先: 对更高性能的追求是推动技术选型的重大因素,促使从 WebView 转向 RN,再到 Flutter,甚至探索原生编译方案(Uni-app X, Kuikly)。

- 生态控制: 拥有平台的公司(如腾讯、阿里)会将其自有平台(微信小程序、支付宝小程序/mPaaS)作为其跨平台战略的一部分。

- “大厂”跨平台策略总结

|

公司 |

主要跨平台技术/方案 |

关键驱动因素 |

备注/演进特点 |

|

京东 |

Taro (自研并开源) |

电商业务多端覆盖需求 (App, H5, 各类小程序), 框架灵活性 |

构建开放生态, 社区驱动 |

|

美团 |

WebView -> MRN (定制RN) -> MTFlexbox -> React2X -> Flutter探索 |

业务复杂度高, 多App/多团队协作, 追求效率与性能 |

务实的迭代演进, 混合多种自研和外部技术, 强调整合与容器无关化 |

|

阿里 |

Hybrid (WindVane) -> Flutter (重点应用) -> mPaaS (平台化) |

高性能需求 (闲鱼), 多元业务, 平台化服务能力 |

针对性引入新技术, 构建内部平台解决通用问题, 支付宝小程序技术输出 (mPaaS) |

|

腾讯 |

微信小程序平台, CloudBase, Hippy (内部), Kuikly (内部) |

强劲的微信生态, 内部多样化应用需求, 性能探索 |

以自有生态为核心, 提供配套云服务, 内部孵化框架满足特定需求 (Web栈/原生栈) |

- 大型企业的“构建 vs. 购买”光谱: 京东、美团、阿里巴巴和腾讯的实践揭示了一个从采纳并贡献开源(京东/Taro)、深度定制开源(美团/MRN)、为特定产品引入新技术(阿里/Flutter/闲鱼)、构建内部平台(阿里/mPaaS、美团/React2X)到利用自有生态系统(腾讯/微信小程序)的完整光谱。简单的“购买”现成框架可能无法满足这些公司运营的规模和复杂性 。需要与内部系统深度集成、进行极致的性能优化、管理跨多个应用的大型开发团队 ,或者希望构建围绕自身业务的生态系统 等因素,都促使它们走向定制化或“构建”自己的解决方案。这表明,虽然 Flutter、RN、Uni-app 和 Taro 等框架提供了强劲的起点,但企业必须评估这些方案是否满足其长期战略目标,或者是否需要采取更量身定制(也更耗费资源)的方法。

VI. 战略决策指南

- 回顾: 选择跨平台框架必然涉及权衡取舍。

- 关键考量因素: 目标平台: 小程序的优先级有多高?需要支持哪些具体的小程序平台?是否需要 Web/桌面端?(Uni-app/Taro 在广泛小程序支持上表现突出 )。

- 性能要求: 是否对原生级别的性能和流畅度有硬性要求?(思考 Flutter, Uni-app X, 原生开发)。或者“足够好”的性能即可接受?(RN, Uni-app 的 vue 模式)。

- UI/UX 目标: 是否需要高度定制化的、体现品牌特色的 UI?(Flutter 擅长)。还是倾向于平台原生的外观和交互?(RN 可能更合适)。或者需要与小程序的设计规范保持一致?(Uni-app/Taro 更贴近)。

- 团队技能与生态: 团队是否熟悉 React?(RN, Taro)。熟悉 Vue?(Uni-app, Taro)。熟悉 Dart?(Flutter)。是否需要利用庞大的 JS 生态?(RN)。DCloud 的生态(HBuilderX, uniCloud)是否有吸引力?(Uni-app)。

- 开发速度与上市时间: 产品需要多快上线?热重载(Flutter, RN)有助于加速迭代 。拥有丰富组件库的框架(Flutter, Uni-app, Taro UI)可以提高开发效率 。代码复用是重大的考量因素 。

- 项目复杂度与原生集成: 应用是否需要复杂的后台任务、大量的操作系统交互或集成特定的原生 SDK?(可能更倾向于 RN 的原生模块访问能力、Flutter 的插件机制,甚至原生开发)。

- 预算与资源: 思考开发时间、团队培训、长期维护成本等 。

- 应对“安卓 + iOS + 小程序”场景: 场景一:小程序优先。 Uni-app 或 Taro 是最自然、集成度最高的选择,它们的设计初衷就充分思考了这种组合 。

- 场景二:原生 App 性能/UI 优先,小程序次之。 Flutter 或 RN 可能更适合核心 App 的开发。小程序的支持则需要通过插件/SDK 来实现 ,或者可能需要单独开发小程序(但这违背了单一代码库的目标)。如果追求极致的原生性能,且小程序需求较少或可分开处理,Uni-app X 是一个值得关注的强力竞争者 。

- 场景三:利用现有 Web 技术栈 (React/Vue)。 Taro 提供了一条直接使用 React/Vue 开发 App(通过编译到 RN)和小程序的路径 。RN 可用于 App 开发,但小程序需要额外方案 。对于 Vue 技术栈的团队,如果需要广泛的小程序支持,Uni-app 是理想选择 。

- 决策的多维度考量: 选择框架并非仅仅基于技术特性,而是一个战略决策,需要平衡目标平台、性能需求、UI 目标、团队能力和生态系统契合度。研究揭示了不同框架的独特优势:Flutter 的 UI 和性能 、RN 的生态系统和原生感 、Uni-app 的小程序广度和 Vue 亲和力 、Taro 的灵活性和小程序广度 、Uni-app X 对原生性能的专注 。“大厂”的案例 也表明,即使是大型组织也会根据自身具体情况做出不同的选择。因此,不存在一个简单的“最佳”答案。决策者必须将这些因素 [VI. 关键考量因素] 与其具体的项目约束和战略优先级进行权衡。一个项目的最优选择(例如,需要顶级动画性能的高度品牌化应用 – 可能选 Flutter)可能与另一个项目(例如,需要深度集成微信/支付宝小程序的电商应用 – 可能选 Uni-app/Taro)截然不同。

VII. 未来展望

- 框架持续演进: 可以预见,所有主流框架都将持续进行性能优化(如 RN 的 JSI )、改善工具链、并扩展其生态系统。Flutter 的路线图也在不断更新 。

- 原生编译的兴起: Uni-app X 代表了一个重大的发展趋势。其他框架是否会效仿,以弥合与原生性能的差距?腾讯的 Kuikly(基于 Kotlin) 也指向了类似的方向。

- 小程序的重大性: 小程序在中国市场仍将是关键的竞争领域 。那些能够提供最佳支持和集成体验的框架可能会保持强劲的生命力。小程序容器技术(如 FinClip )的出现也提供了另一种集成途径。

- AI 集成: 人工智能正成为各大平台关注的焦点(如阿里巴巴 、美团 ),这可能会影响未来框架的功能或开发范式。

- 超级应用 (Super Apps): 超级应用的趋势 可能会推动对那些能够高效支持模块化、嵌入迷你应用/功能的框架的需求。

VIII. 结论与提议

- 研究总结: 尽管实现完美的“一套代码,通行所有平台”(包括安卓、iOS 以及所有小程序,并保持完全的原生保真度)依旧是一个挑战,但像 Uni-app 和 Taro 这样的框架,为“App + 广泛小程序支持”这种特定组合提供了集成度最高的解决方案。Flutter 和 React Native 提供了强劲的 App 开发能力,但在深度小程序集成方面需要更多投入(插件/SDK)。Uni-app X 则优先思考原生 App 性能,可能为性能敏感型项目带来改变,但需关注其成熟度和潜在的小程序局限性。大型科技公司一般会根据自身需求构建或深度定制解决方案。

- 行动提议: 明确平台需求: 清晰定义必须支持的平台,特别是具体的小程序种类及其重大性。 评估性能与开发目标: 对性能需求有切合实际的预期,并将其与开发速度、团队技能进行权衡。 考量小程序集成深度: 如果小程序是核心,优先思考 Uni-app 或 Taro。如果小程序优先级较低,则根据所需功能评估 Flutter/RN 的插件/SDK 生态。 结合团队专长: 尽可能利用团队现有的 React 或 Vue 技能(选择 RN, Taro, Uni-app)。 原型验证与测试: 如果条件允许,使用候选框架构建小型原型,以评估在您的具体场景下的性能、开发者体验和小程序集成情况。 关注 Uni-app X: 持续关注 Uni-app X 的发展,特别是如果原生 App 性能是主要痛点,但要意识到其目前的成熟度和可能的小程序限制。

- 最终思考: 最佳的跨平台战略涉及对各种权衡因素的仔细评估,并需要与具体的业务和技术目标保持一致,尤其要思考到中国市场对小程序生态的高度重点关注这一独特背景。

- 最新

- 最热

只看作者