AI模型泛化能力提升:架构师的3个方案(实战)

关键词

AI模型泛化能力、正则化技术、迁移学习、数据增强、架构设计模式、过拟合解决方案、机器学习工程实践

摘要

在人工智能领域,模型在训练数据上表现优异但在真实环境中却举步维艰的情况屡见不鲜。这种”纸上谈兵”的现象源于模型泛化能力的不足,已成为AI系统从实验室走向生产环境的主要障碍。本文将深入探讨AI模型泛化能力的本质,剖析影响泛化的关键因素,并为AI架构师提供三个经过实战验证的系统性方案——正则化技术体系、迁移学习与领域适配架构、数据增强与多模态学习设计。通过丰富的代码示例、架构图和真实案例分析,本文不仅阐述理论基础,更提供可落地的实施框架,帮助架构师构建在复杂真实环境中稳健工作的AI系统。无论你是处理图像识别、自然语言处理还是推荐系统,这些经过行业验证的策略都将帮助你突破泛化瓶颈,打造真正实用的AI解决方案。

1. 背景介绍

1.1 AI模型的”实战考验”:从实验室到真实世界

2017年,Google DeepMind的研究人员发现了一个令人深思的现象:他们开发的一个在ImageNet上准确率达到95%的图像识别模型,在面对现实世界中略微变化的物体时,准确率骤降至60%以下。这个案例揭示了AI领域一个普遍存在的挑战——模型泛化能力不足。

在AI模型的开发过程中,我们常常看到这样的情况:一个模型在训练集和测试集上表现出色,各项指标都达到甚至超过预期,但当它被部署到真实生产环境中处理实际数据时,性能却大打折扣。这种”实验室表现”与”实战表现”之间的鸿沟,往往是由于模型泛化能力不足造成的。

泛化能力(Generalization Ability)指的是模型从训练数据中学习到的规律,能够应用到新的、未见过的数据上的能力。一个具有良好泛化能力的模型,不仅能够在已知数据上表现良好,更能在未知数据和变化的环境中保持稳定的性能。在AI系统的实际应用中,泛化能力往往比在特定数据集上的高准确率更为重要,因为真实世界的数据总是充满了不确定性和变化。

1.2 目标读者:AI架构师与高级工程师

本文的核心读者是AI架构师和负责AI系统设计与实现的高级工程师。作为AI系统的设计者和构建者,架构师需要深入理解泛化能力的本质,掌握提升模型泛化能力的系统性方法,并能够在实际项目中灵活应用这些技术。

无论你是在设计计算机视觉系统、自然语言处理应用,还是推荐系统,泛化能力都是决定系统最终成败的关键因素之一。通过本文,你将获得一套系统化的思维框架和实用工具,帮助你在实际工作中提升AI模型的泛化能力。

1.3 核心挑战:为什么泛化能力如此难以掌握?

提升AI模型的泛化能力面临着多重挑战,这些挑战来自数据、算法、架构和工程等多个层面:

数据层面挑战:

训练数据与真实数据分布不一致(Distribution Mismatch)数据量不足或数据质量低下数据中的偏见和噪声真实环境中的概念漂移(Concept Drift)和数据漂移(Data Drift)

算法层面挑战:

过拟合与欠拟合的平衡模型复杂度与泛化能力的权衡特征表示的鲁棒性优化目标与实际任务需求的对齐

架构层面挑战:

如何设计具有内在泛化能力的模型架构模块化与集成化的平衡系统级别的容错与适应机制计算资源与泛化性能的平衡

工程层面挑战:

真实环境中的部署与评估持续监控与更新机制跨平台与跨设备的一致性大规模系统的泛化能力保障

面对这些多维度的挑战,AI架构师需要一套系统化的方法和工具来提升模型的泛化能力。本文将聚焦于三个经过实战验证的核心方案,帮助架构师应对这些挑战,构建真正具有泛化能力的AI系统。

2. 核心概念解析

2.1 什么是泛化能力:超越”死记硬背”的AI

想象一下,你正在教一个孩子认识水果。如果你只给孩子看红色的苹果,那么当他遇到一个绿色的苹果或红色的草莓时,很可能会产生混淆。但如果你给孩子展示各种颜色、形状、大小的苹果,同时也展示其他水果进行对比,孩子就能更好地理解”苹果”这个概念的本质特征,从而能够识别出他从未见过的苹果品种。

AI模型的泛化能力与此类似。一个缺乏泛化能力的模型就像那个只见过红色苹果的孩子,它只是”死记硬背”了训练数据中的特征,而没有真正理解数据背后的规律和本质。当遇到与训练数据略有不同的新数据时,这样的模型就会表现不佳。

技术定义:在机器学习中,泛化能力指的是模型从训练数据中学习到的规律能够应用到新的、独立的测试数据上的能力。它反映了模型对未知数据的预测能力,是衡量模型实用性的核心指标之一。

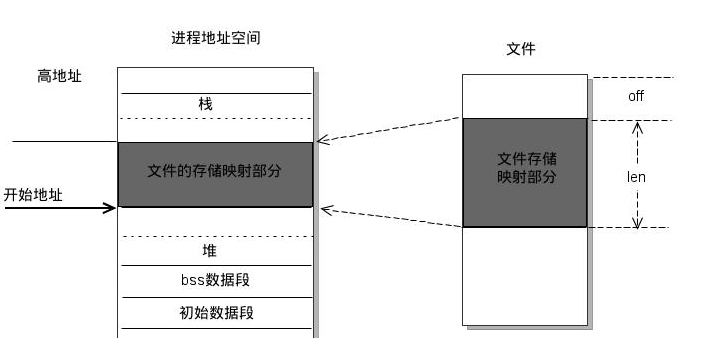

我们可以通过一个简单的图示来理解模型泛化能力的不同水平:

泛化能力的本质是模型对数据分布内在规律的捕捉能力,而非对特定训练样本的记忆能力。一个具有良好泛化能力的模型能够:

识别数据中的关键特征和模式忽略数据中的噪声和非本质特征适应数据分布的合理变化将学到的知识迁移到新的相关任务中

2.2 泛化能力与过拟合:硬币的两面

泛化能力不足通常表现为两种形式:过拟合(Overfitting)和欠拟合(Underfitting)。理解这两个概念对于提升泛化能力至关重要。

过拟合:当模型在训练数据上表现很好,但在新数据上表现不佳时,我们说模型发生了过拟合。这就像一个学生死记硬背考试答案,在模拟考试中表现优异,但在真实考试中遇到稍有变化的题目就无法应对。

过拟合的主要原因包括:

模型复杂度高于数据所需训练数据不足或包含过多噪声训练时间过长

欠拟合:当模型即使在训练数据上也表现不佳时,我们说模型发生了欠拟合。这就像一个学生没有掌握基本概念,无论面对什么样的题目都无法正确解答。

欠拟合的主要原因包括:

模型复杂度不足特征表示不够充分训练过程存在问题

我们可以用一个简单的图示来表示模型复杂度与泛化能力的关系:

在实际应用中,我们通常通过观察训练误差和验证误差的变化来判断模型是否过拟合或欠拟合:

欠拟合:训练误差和验证误差都很高过拟合:训练误差很低,但验证误差明显高于训练误差良好泛化:训练误差和验证误差都较低且接近

2.3 泛化边界:理论视角

从理论角度看,机器学习模型的泛化能力可以通过泛化边界(Generalization Bound)来描述。泛化边界是对模型在新数据上的期望误差的上限估计。

Vapnik-Chervonenkis(VC)理论给出了一个经典的泛化边界:

其中:

R(f^)R(hat{f})R(f^) 是模型在真实分布上的期望风险(泛化误差)R^(f^)hat{R}(hat{f})R^(f^) 是模型在训练数据上的经验风险(训练误差)VCdim(H)VCdim(H)VCdim(H) 是假设空间 HHH 的VC维,衡量模型复杂度nnn 是训练样本数量

这个公式表明,模型的泛化误差由两部分组成:

经验风险(模型在训练数据上的误差)置信区间(与模型复杂度和训练样本数量相关)

从这个边界我们可以得出提升泛化能力的几个方向:

降低经验风险(提升模型在训练数据上的性能)降低模型复杂度(减小VC维)增加训练样本数量

然而,VC理论给出的边界通常比较宽松,在实际应用中更多是提供理论指导而非精确的定量工具。近年来,人们提出了更多更紧的泛化边界,如基于Rademacher复杂度、稳定性等概念的边界,但核心思想仍然是平衡经验风险和模型复杂度。

2.4 影响泛化能力的关键因素

泛化能力受到多种因素的影响,这些因素可以归纳为以下几个主要方面:

数据质量与数量:

数据量:更多的高质量数据通常能提升泛化能力数据多样性:覆盖不同场景、视角、条件的数据数据代表性:训练数据是否能代表真实世界分布数据质量:噪声水平、标注准确性

模型架构:

模型复杂度:太深或太宽的模型容易过拟合归纳偏好:模型本身的归纳偏好是否与问题匹配模块化设计:是否能够学习可迁移的模块化知识正则化机制:架构中是否内置了正则化元素

训练方法:

优化算法:选择合适的优化器和学习率策略正则化技术:如L1/L2正则化、Dropout等早停策略:在过拟合发生前停止训练数据增强:通过变换生成更多样化的训练数据

评估方法:

数据集划分:合理的训练/验证/测试集划分交叉验证:更稳健地评估泛化能力测试集代表性:测试集是否能反映真实应用场景

这些因素相互作用,共同决定了模型的最终泛化能力。在实际应用中,我们需要系统地考虑这些因素,而不是孤立地优化某一方面。

3. 技术原理与实现:架构师的三个实战方案

3.1 方案一:正则化技术体系——从权重到结构的全方位约束

正则化是提升模型泛化能力最基础也最常用的技术之一。它通过对模型施加额外约束,防止模型过度拟合训练数据中的噪声和非本质特征。现代正则化技术已经从简单的权重惩罚发展到一套包含权重正则化、结构正则化和数据正则化的完整体系。

3.1.1 权重正则化:L1、L2及其变体

L2正则化(权重衰减):

L2正则化是最常用的正则化方法之一,它通过在损失函数中添加一个与权重平方成正比的项来惩罚大的权重值:

其中 L(w)L(w)L(w) 是原始损失函数,λlambdaλ 是正则化强度超参数。

L2正则化的直观解释是:它鼓励模型使用所有输入特征,而不是过分依赖少数几个特征,从而提高模型的泛化能力。从贝叶斯角度看,L2正则化相当于对权重施加了高斯先验分布。

实现示例:

在PyTorch中实现L2正则化非常简单,可以通过在优化器中设置

weight_decay

import torch

import torch.nn as nn

import torch.optim as optim

# 定义模型

model = nn.Sequential(

nn.Linear(100, 200),

nn.ReLU(),

nn.Linear(200, 10)

)

# 定义损失函数

criterion = nn.CrossEntropyLoss()

# 定义优化器,设置weight_decay实现L2正则化

optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001, weight_decay=1e-4) # weight_decay即L2正则化系数

L1正则化:

L1正则化通过在损失函数中添加一个与权重绝对值成正比的项来实现:

与L2正则化不同,L1正则化倾向于产生稀疏权重,即鼓励部分权重为零。这相当于特征选择过程,可以提高模型的可解释性。

实现示例:

PyTorch没有直接内置L1正则化,但我们可以通过自定义损失函数来实现:

def l1_regularization(model, lambda_l1=1e-5):

l1_loss = 0

for param in model.parameters():

l1_loss += torch.norm(param, p=1)

return lambda_l1 * l1_loss

# 在训练循环中

loss = criterion(outputs, labels) + l1_regularization(model)

loss.backward()

optimizer.step()

弹性网络正则化(Elastic Net):

弹性网络结合了L1和L2正则化的优点:

它同时具有特征选择和权重衰减的效果,在特征高度相关时通常比L1正则化表现更好。

3.1.2 结构正则化:Dropout、Batch Normalization与早停

Dropout:

Dropout是一种在训练过程中随机”丢弃”一部分神经元的技术。它可以被视为一种隐式的模型集成方法,通过训练多个不同的”子模型”并在测试时平均它们的预测来提高泛化能力。

Dropout的工作原理:

在训练时,以概率p随机丢弃隐藏层神经元(设置为0)对保留的神经元输出乘以1/(1-p)进行缩放在测试时,不丢弃任何神经元,使用全部权重

Dropout的数学表达:

对于神经元输出 y=f(Wx+b)y = f(Wx + b)y=f(Wx+b),Dropout后的输出为:

实现示例:

class DropoutModel(nn.Module):

def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size, dropout_rate=0.5):

super(DropoutModel, self).__init__()

self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)

self.dropout1 = nn.Dropout(dropout_rate) # Dropout层

self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, hidden_size)

self.dropout2 = nn.Dropout(dropout_rate) # 第二个Dropout层

self.fc3 = nn.Linear(hidden_size, output_size)

self.relu = nn.ReLU()

def forward(self, x):

x = self.relu(self.fc1(x))

x = self.dropout1(x) # 应用Dropout

x = self.relu(self.fc2(x))

x = self.dropout2(x) # 应用Dropout

x = self.fc3(x)

return x

Batch Normalization(批归一化):

Batch Normalization通过在每一层的输入进行归一化处理,减轻了内部协变量偏移(Internal Covariate Shift)问题,从而提高训练稳定性和泛化能力。

Batch Normalization的工作原理:

对每一批数据,计算均值和方差将输入标准化:$ hat{x} = frac{x – mu_B}{sqrt{sigma_B^2 + epsilon}} $应用缩放和平移变换:$ y = gamma hat{x} + eta $,其中γ和β是可学习参数

Batch Normalization不仅能加速训练收敛,还能在一定程度上提供正则化效果,降低过拟合风险。

实现示例:

class BatchNormModel(nn.Module):

def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):

super(BatchNormModel, self).__init__()

self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)

self.bn1 = nn.BatchNorm1d(hidden_size) # 批归一化层

self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, hidden_size)

self.bn2 = nn.BatchNorm1d(hidden_size) # 批归一化层

self.fc3 = nn.Linear(hidden_size, output_size)

self.relu = nn.ReLU()

def forward(self, x):

x = self.relu(self.bn1(self.fc1(x))) # 在激活函数前应用批归一化

x = self.relu(self.bn2(self.fc2(x)))

x = self.fc3(x)

return x

早停(Early Stopping):

早停是一种简单有效的正则化方法,它基于以下观察:随着训练的进行,模型在训练集上的误差会持续降低,但在验证集上的误差会先降低后升高。早停策略在验证集误差开始升高时停止训练,从而避免过拟合。

早停策略的实现步骤:

划分训练集和验证集训练过程中定期计算验证集误差当验证集误差连续多个epoch不再改善时停止训练保存验证集误差最小时的模型参数

实现示例:

def train_with_early_stopping(model, train_loader, val_loader, criterion, optimizer, patience=5, epochs=100):

best_val_loss = float('inf')

counter = 0 # 记录验证损失未改善的epoch数

for epoch in range(epochs):

# 训练阶段

model.train()

train_loss = 0.0

for inputs, labels in train_loader:

optimizer.zero_grad()

outputs = model(inputs)

loss = criterion(outputs, labels)

loss.backward()

optimizer.step()

train_loss += loss.item() * inputs.size(0)

# 验证阶段

model.eval()

val_loss = 0.0

with torch.no_grad():

for inputs, labels in val_loader:

outputs = model(inputs)

loss = criterion(outputs, labels)

val_loss += loss.item() * inputs.size(0)

train_loss /= len(train_loader.dataset)

val_loss /= len(val_loader.dataset)

print(f'Epoch {epoch+1}, Train Loss: {train_loss:.4f}, Val Loss: {val_loss:.4f}')

# 早停检查

if val_loss < best_val_loss:

best_val_loss = val_loss

best_model_weights = model.state_dict()

counter = 0

# 保存最佳模型

torch.save(model.state_dict(), 'best_model.pth')

else:

counter += 1

print(f'EarlyStopping counter: {counter} out of {patience}')

if counter >= patience:

print('Early stopping!')

model.load_state_dict(best_model_weights) # 加载最佳模型权重

return model

# 加载最佳模型权重

model.load_state_dict(best_model_weights)

return model

3.1.3 高级正则化技术:标签平滑、Mixup与CutMix

标签平滑(Label Smoothing):

传统的硬标签(如one-hot编码)会鼓励模型过度自信,可能导致过拟合。标签平滑通过将硬标签转换为软标签来缓解这一问题。

对于类别数为K的分类问题,标签平滑将真实标签yyy转换为:

其中ϵepsilonϵ是一个小的平滑参数(通常为0.1)。

实现示例:

class LabelSmoothingCrossEntropy(nn.Module):

def __init__(self, smoothing=0.1):

super(LabelSmoothingCrossEntropy, self).__init__()

self.smoothing = smoothing

def forward(self, inputs, target):

log_prob = F.log_softmax(inputs, dim=-1)

nll_loss = -log_prob.gather(dim=-1, index=target.unsqueeze(1)).squeeze(1)

smooth_loss = -log_prob.mean(dim=-1)

loss = (1 - self.smoothing) * nll_loss + self.smoothing * smooth_loss

return loss.mean()

# 使用标签平滑损失函数

criterion = LabelSmoothingCrossEntropy(smoothing=0.1)

Mixup:

Mixup是一种数据增强技术,它通过线性插值混合两个样本及其标签来生成新的训练样本:

其中λ∼Beta(α,α)lambda sim Beta(alpha, alpha)λ∼Beta(α,α),通常α=1alpha=1α=1。

Mixup鼓励模型学习训练样本之间的线性插值关系,增强模型对输入扰动的鲁棒性。

实现示例:

def mixup_data(x, y, alpha=1.0):

if alpha > 0:

lam = np.random.beta(alpha, alpha)

else:

lam = 1.0

batch_size = x.size()[0]

index = torch.randperm(batch_size).to(x.device)

mixed_x = lam * x + (1 - lam) * x[index, :]

y_a, y_b = y, y[index]

return mixed_x, y_a, y_b, lam

def mixup_criterion(criterion, pred, y_a, y_b, lam):

return lam * criterion(pred, y_a) + (1 - lam) * criterion(pred, y_b)

# 在训练循环中使用

inputs, labels = data

inputs, targets_a, targets_b, lam = mixup_data(inputs, labels, alpha=1.0)

outputs = model(inputs)

loss = mixup_criterion(criterion, outputs, targets_a, targets_b, lam)

CutMix:

CutMix是另一种数据混合技术,它将一个样本的部分区域剪切并粘贴到另一个样本上,并相应地混合标签:

其中λlambdaλ是被剪切区域的面积比例。

CutMix保留了样本的局部相关性,通常比Mixup在视觉任务上表现更好。

3.1.4 正则化技术的协同作用与选择策略

不同的正则化技术可以协同工作,产生比单独使用更好的效果。例如:

L2正则化 + Dropout:结合权重衰减和随机失活Batch Normalization + Dropout:虽然有些研究认为这两种技术可能存在冲突,但在实践中常常一起使用早停 + 其他正则化技术:提供额外的安全保障

正则化技术的选择应考虑以下因素:

模型类型:不同类型的模型可能受益于不同的正则化技术数据情况:数据量、数据质量和数据多样性计算资源:某些正则化技术会增加计算开销任务特性:不同任务对过拟合的敏感度不同

以下是一个正则化技术选择的决策树:

在实际应用中,建议从简单的正则化技术开始(如权重衰减和早停),然后根据验证集性能逐步添加更复杂的技术(如Dropout、Mixup等)。正则化强度的调整应通过交叉验证进行,避免过度正则化导致欠拟合。

3.2 方案二:迁移学习与领域适配架构

迁移学习是一种利用从一个任务(源任务)中学到的知识来改进另一个相关任务(目标任务)的学习方法。当目标任务的数据有限时,迁移学习特别有用,它可以显著提高模型的泛化能力。

3.2.1 迁移学习基础:知识复用的艺术

迁移学习的核心思想是:在数据丰富的源领域学习通用特征表示,然后将这些知识迁移到数据有限的目标领域。这种方法之所以有效,是因为许多任务之间存在共享的低级特征(如视觉任务中的边缘检测、纹理识别等)。

迁移学习的主要优势:

减少数据需求:目标任务需要的数据量显著减少加速训练:预训练模型可以更快地收敛提高泛化能力:利用源领域的知识提升目标领域性能降低过拟合风险:尤其在小样本目标任务中

迁移学习的基本框架包括以下几个步骤:

选择源任务和模型:选择与目标任务相关且数据丰富的源任务预训练:在源任务上训练模型迁移策略:选择合适的策略将知识迁移到目标任务微调:在目标任务上调整模型参数

迁移学习的四种主要场景:

归纳迁移学习:源任务和目标任务不同,但领域相同直推式迁移学习:源任务和目标任务相同,但领域不同无监督迁移学习:源任务有标签,目标任务无标签多任务迁移学习:同时学习多个相关任务,相互促进

3.2.2 迁移学习策略:微调、特征提取与领域适配

微调(Fine-tuning):

微调是最常用的迁移学习策略,它将预训练模型作为初始点,在目标任务数据上继续训练(通常使用较小的学习率)。

微调的实现方式有多种:

全模型微调:更新所有层的参数部分微调:只更新顶层几层的参数,保持底层参数不变分层微调:不同层使用不同的学习率

实现示例:

import torchvision.models as models

# 加载预训练模型

pretrained_model = models.resnet50(pretrained=True)

# 替换最后一层以适应目标任务(假设有10个类别)

num_ftrs = pretrained_model.fc.in_features

pretrained_model.fc = nn.Linear(num_ftrs, 10)

# 方法1: 全模型微调

optimizer = optim.SGD(pretrained_model.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9)

# 方法2: 部分微调(只微调最后几层)

# 冻结所有层

for param in pretrained_model.parameters():

param.requires_grad = False

# 解冻最后几层

for param in pretrained_model.layer4.parameters():

param.requires_grad = True

for param in pretrained_model.fc.parameters():

param.requires_grad = True

# 只优化需要梯度的参数

optimizer = optim.SGD(filter(lambda p: p.requires_grad, pretrained_model.parameters()),

lr=0.001, momentum=0.9)

# 方法3: 分层微调(不同层使用不同学习率)

optimizer = optim.SGD([

{'params': pretrained_model.layer4.parameters(), 'lr': 0.001},

{'params': pretrained_model.fc.parameters(), 'lr': 0.01}

], momentum=0.9)

特征提取(Feature Extraction):

特征提取策略将预训练模型的前几层作为固定的特征提取器,只训练新添加的分类器层。这种方法计算成本较低,适用于目标任务数据非常有限的情况。

实现示例:

# 加载预训练模型并冻结所有参数

pretrained_model = models.resnet50(pretrained=True)

for param in pretrained_model.parameters():

param.requires_grad = False

# 移除最后一层

feature_extractor = nn.Sequential(*list(pretrained_model.children())[:-1])

# 创建新的分类器

classifier = nn.Sequential(

nn.Linear(num_ftrs, 512),

nn.ReLU(),

nn.Dropout(0.5),

nn.Linear(512, 10)

)

# 组合特征提取器和分类器

model = nn.Sequential(

feature_extractor,

nn.Flatten(),

classifier

)

# 只优化分类器参数

optimizer = optim.Adam(classifier.parameters(), lr=0.001)

领域适配(Domain Adaptation):

当源领域和目标领域差异较大时,简单的微调可能效果不佳。领域适配技术通过减小源领域和目标领域之间的分布差异来提升迁移效果。

常用的领域适配方法包括:

领域对抗神经网络(DANN):使用对抗训练使特征提取器对领域差异不敏感最大均值差异(MMD):最小化源域和目标域特征分布的MMD距离相关性对齐(CORAL):对齐源域和目标域特征的二阶统计量

DANN实现示例:

class DANNModel(nn.Module):

def __init__(self, num_classes=10):

super(DANNModel, self).__init__()

# 特征提取器

self.feature_extractor = nn.Sequential(

nn.Conv2d(3, 64, kernel_size=5),

nn.BatchNorm2d(64),

nn.ReLU(),

nn.MaxPool2d(2),

nn.Conv2d(64, 64, kernel_size=5),

nn.BatchNorm2d(64),

nn.ReLU(),

nn.MaxPool2d(2),

nn.Conv2d(64, 128, kernel_size=5),

nn.BatchNorm2d(128),

nn.ReLU(),

nn.MaxPool2d(2),

nn.Flatten()

)

# 标签预测器

self.label_predictor = nn.Sequential(

nn.Linear(128 * 3 * 3, 1024),

nn.ReLU(),

nn.Linear(1024, 1024),

nn.ReLU(),

nn.Linear(1024, num_classes)

)

# 领域鉴别器

self.domain_discriminator = nn.Sequential(

nn.Linear(128 * 3 * 3, 1024),

nn.ReLU(),

nn.Linear(1024, 1024),

nn.ReLU(),

nn.Linear(1024, 2) # 2个领域:源域和目标域

)

# 梯度反转层

self.grl = GradientReverseLayer()

def forward(self, x, alpha=1.0):

features = self.feature_extractor(x)

class_pred = self.label_predictor(features)

# 应用梯度反转层进行领域分类

reversed_features = self.grl(features, alpha)

domain_pred = self.domain_discriminator(reversed_features)

return class_pred, domain_pred

# 梯度反转层实现

class GradientReverseLayer(torch.autograd.Function):

@staticmethod

def forward(ctx, x, alpha):

ctx.alpha = alpha

return x.view_as(x)

@staticmethod

def backward(ctx, grad_output):

output = grad_output.neg() * ctx.alpha

return output, None

# DANN训练过程涉及复杂的损失函数组合,包括分类损失和领域对抗损失

3.2.3 预训练模型选择指南

选择合适的预训练模型对迁移学习效果至关重要。以下是一些选择指南:

考虑因素:

源任务与目标任务的相关性:相关性越高,迁移效果通常越好模型架构与目标任务的匹配度:例如,序列任务选择Transformer或RNN,图像任务选择CNN模型大小与计算资源:大型模型通常性能更好但需要更多计算资源预训练数据的多样性:在多样化数据上预训练的模型通常泛化能力更好

常用预训练模型资源:

计算机视觉:

ImageNet预训练模型:ResNet, VGG, Inception, MobileNet, EfficientNet自监督学习模型:MoCo, SimCLR, BYOL特定领域模型:医学影像预训练模型等

自然语言处理:

通用语言模型:BERT, RoBERTa, GPT, T5, BART多语言模型:XLM-RoBERTa, mBERT特定语言模型:针对特定语言优化的模型

语音处理:

wav2vec, HuBERT, SpeechBERT

模型选择决策树:

graph TD

A[开始] --> B{任务类型}

B -->|计算机视觉| C{数据量}

B -->|自然语言处理| D{数据量}

B -->|其他任务| E[查找相关领域的预训练模型]

C -->|充足 (>10k样本)| F[使用较小的预训练模型并进行全微调]

C -->|中等 (1k-10k样本)| G[使用中等大小模型, 部分微调]

C -->|有限 (<1k样本)| H[使用大型模型, 只微调分类器或使用领域适配]

D -->|充足 (>10k样本)| I[使用较小的预训练LM, 全微调]

D -->|中等 (1k-10k样本)| J[使用中等LM, 冻结部分层微调]

D -->|有限 (<1k样本)| K[使用大型LM, 采用提示学习(Prompt Learning)]

F --> L[评估性能, 必要时尝试更大模型]

G --> L

H --> L

I --> L

J --> L

K --> L

L --> M{性能是否满足需求}

M -->|是| N[结束]

M -->|否| O[尝试更复杂的迁移策略或模型]

3.2.4 迁移学习架构设计模式

在实际应用中,迁移学习可以与其他架构模式结合,形成更强大的解决方案:

多任务迁移学习架构:

同时学习多个相关任务,通过知识共享提升泛化能力。

渐进式迁移学习架构:

从通用任务开始,逐步迁移到更具体的目标任务。

自适应迁移学习架构:

根据目标任务数据动态调整迁移策略。

graph TD

A[预训练模型] --> B[特征提取器]

B --> C[特征适配器]

C --> D[任务头部]

E[目标域数据] --> F[领域分析器]

F --> G[适配策略生成器]

G --> C[特征适配器] # 动态调整适配器

3.2.5 迁移学习实战案例:从ImageNet到特定领域

以下是一个完整的迁移学习实战案例,展示如何将ImageNet预训练模型迁移到一个特定领域的图像分类任务:

案例背景:

我们需要构建一个工业零件缺陷检测系统,数据集包含10类不同的零件缺陷,每类约500张图像(总计5000张)。

迁移学习策略:

选择ResNet50作为基础模型采用两阶段微调策略:

第一阶段:冻结特征提取器,只训练分类器第二阶段:解冻部分高层特征,进行微调

实现代码:

import torch

import torch.nn as nn

import torch.optim as optim

from torch.optim import lr_scheduler

from torchvision import datasets, models, transforms

import time

import copy

# 数据预处理与增强

data_transforms = {

'train': transforms.Compose([

transforms.RandomResizedCrop(224),

transforms.RandomHorizontalFlip(),

transforms.RandomVerticalFlip(),

transforms.RandomRotation(15),

transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2),

transforms.ToTensor(),

transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], [0.229, 0.224, 0.225])

]),

'val': transforms.Compose([

transforms.Resize(256),

transforms.CenterCrop(224),

transforms.ToTensor(),

transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], [0.229, 0.224, 0.225])

]),

}

# 加载数据集

data_dir = 'path/to/defect_dataset'

image_datasets = {x: datasets.ImageFolder(os.path.join(data_dir, x),

data_transforms[x])

for x in ['train', 'val']}

dataloaders = {x: torch.utils.data.DataLoader(image_datasets[x], batch_size=32,

shuffle=True, num_workers=4)

for x in ['train', 'val']}

dataset_sizes = {x: len(image_datasets[x]) for x in ['train', 'val']}

class_names = image_datasets['train'].classes

device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

# 定义训练函数

def train_model(model, criterion, optimizer, scheduler, num_epochs=25):

since = time.time()

best_model_wts = copy.deepcopy(model.state_dict())

best_acc = 0.0

for epoch in range(num_epochs):

print('Epoch {}/{}'.format(epoch, num_epochs - 1))

print('-' * 10)

# 每个epoch都有训练和验证阶段

for phase in ['train', 'val']:

if phase == 'train':

model.train() # 训练模式

else:

model.eval() # 评估模式

running_loss = 0.0

running_corrects = 0

# 迭代数据

for inputs, labels in dataloaders[phase]:

inputs = inputs.to(device)

labels = labels.to(device)

# 零参数梯度

optimizer.zero_grad()

# 前向传播

# 训练时跟踪梯度

with torch.set_grad_enabled(phase == 'train'):

outputs = model(inputs)

_, preds = torch.max(outputs, 1)

loss = criterion(outputs, labels)

# backward + optimize 只有在训练阶段

if phase == 'train':

loss.backward()

optimizer.step()

# 统计

running_loss += loss.item() * inputs.size(0)

running_corrects += torch.sum(preds == labels.data)

if phase == 'train':

scheduler.step()

epoch_loss = running_loss / dataset_sizes[phase]

epoch_acc = running_corrects.double() / dataset_sizes[phase]

print('{} Loss: {:.4f} Acc: {:.4f}'.format(

phase, epoch_loss, epoch_acc))

# 深度复制模型

if phase == 'val' and epoch_acc > best_acc:

best_acc = epoch_acc

best_model_wts = copy.deepcopy(model.state_dict())

print()

time_elapsed = time.time() - since

print('Training complete in {:.0f}m {:.0f}s'.format(

time_elapsed // 60, time_elapsed %

暂无评论内容